このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 「うまく書く」前に、「ほんとうを書く」

- 第1章|書籍概要|「ほんとうのことを書く練習」とは何か

- 第2章|本書が問いかける核心テーマ

- 第3章|なぜ私たちは「ほんとうのこと」が書けないのか

- 第4章|SNS時代における文章の歪み

- 第5章|「読む」ことから始まる自己理解

- 第6章|誰にも読ませない文章の重要性

- 第7章|「ほんとうのこと」を書く練習法

- 第8章|矛盾を書くという技術

- 第9章|恐怖と書く行為の関係

- 第10章|表現の本質は自己理解

- 第11章|伝える文章とつながる文章の違い

- 第12章|自分に愛される文章とは

- 第13章|書くことで社会とつながる構造

- 第14章|文章を書くことが生存行為になる瞬間

- 第15章|言葉にすることで見える世界

- 第16章|文章術としての実践ステップ

- 第17章|他者に読まれることの意味

- 第18章|「ほんとうのこと」を公開する覚悟

- 第19章|本書のメリット・得られる学び

- 第20章|デメリット・合わない読者

- 第21章|おすすめ読者層

- 第22章|類書比較|他文章術本との違い

- 第23章|総合評価|読む価値はあるか

- 第24章|まとめ|「ほんとうのことを書く」とは何か

「うまく書く」前に、「ほんとうを書く」

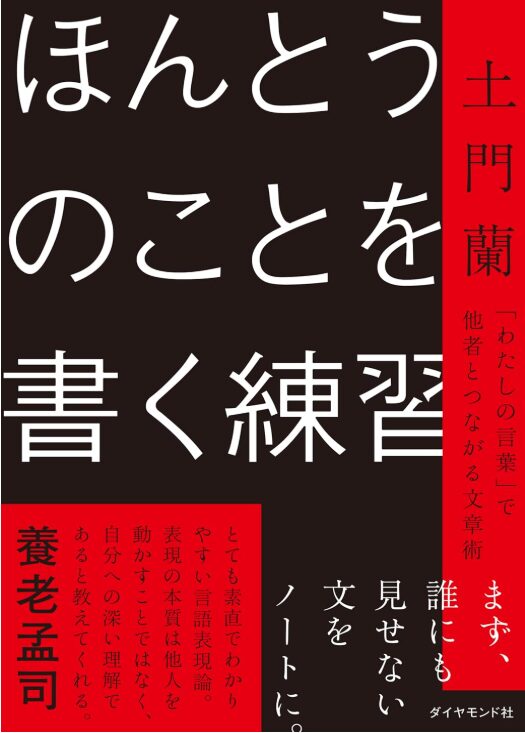

『ほんとうのことを書く練習 「わたしの言葉」で他者とつながる文章術』は、文章を「伝える技術」ではなく「自分を知る行為」として捉え直す一冊です。SNS時代の評価圧力のなかで、なぜ本音が書けなくなるのか。誰にも見せない文章を書く意味とは何か。矛盾した感情をどう言葉にすればよいのか。本書は、書くことを自己理解・生存技術・社会との接続手段として多層的に描き出します。本記事では要約・学び・実践方法・向いている読者層までを網羅し、「自分の言葉で書きたい」と願う人に向けて読みどころを整理します。

第1章|書籍概要|「ほんとうのことを書く練習」とは何か

『ほんとうのことを書く練習 「わたしの言葉」で他者とつながる文章術』は、従来の文章テクニック本とは大きく異なる立ち位置を持つ一冊です。本書の主題は「伝わる文章の書き方」ではなく、「自分の内側にある言葉をどう掴むか」という自己理解のプロセスに置かれています。

著者は、書くことを単なる表現行為ではなく「生き延びるための行為」として捉えています。世界がわからない、自分がわからない、その不安の中で“わかること”を書き留めていく。その行為そのものが命綱になるという思想が、本書全体を貫く根幹です。

そのため本書は、コピーライティングやSEOライティングのような技術習得型の文章術とは方向性が異なります。むしろ日記、エッセイ、内省記録に近い領域に位置し、「自分のままで社会とつながる文章」を模索する読者に向けた内容となっています。

第2章|本書が問いかける核心テーマ

本書の中心にある問いは非常にシンプルで、同時に根源的です。

「ほんとうのことを書くとはどういうことか」。

著者は、「ほんとうのことを書く」とは自己理解の深化であると定義します。自分の感情、矛盾、恐怖、願望を観察し、言葉として取り出す。その過程で自分を知り、ひいては世界を知ることにつながるという構造です。

ここで重要なのは、「私=世界の一部」という認識です。自分の感情を理解することは、個人的な内省にとどまらず、人間存在そのものへの理解へ接続していきます。つまり本書は文章術でありながら、同時に存在論・認識論的な側面も持っています。

文章を書くことは、情報伝達のためではなく、自分という存在を確かめるための行為。その思想が、本書のすべての章に通底しています。

第3章|なぜ私たちは「ほんとうのこと」が書けないのか

本書は次に、「ほんとうのことを書けない理由」に踏み込みます。その最大要因として挙げられるのが、他者評価への恐怖です。

現代は、誰もが文章を公開できる時代です。SNSやブログではリアクションが可視化され、リプライや引用で評価が即座に返ってきます。この環境では、否定されない文章、炎上しない文章、お手本通りの文章を書く方向へ無意識に誘導されやすくなります。

結果として、自分の本音よりも“安全な言葉”が優先されるようになります。ほんとうの感情、矛盾、弱さは表に出にくくなり、文章は次第に均質化していきます。

著者はこの構造を指摘した上で、それでもなお「ほんとうのことを書きたい」「ほんとうのことを読みたい」と願う人は多いのではないかと問いかけます。評価の恐怖を越え、自分の言葉を取り戻す必要性がここで提示されます。

第4章|SNS時代における文章の歪み

現代の文章環境は、かつてないほど「他者の視線」にさらされています。SNSでは投稿と同時にリアクション数が可視化され、いいね、シェア、コメント、引用といった形で評価が数値化されます。この仕組みは、書き手にとって強力な動機付けであると同時に、表現を歪める圧力としても機能します。

評価されやすい言葉、共感されやすい構文、炎上しにくい主張――そうした“最適化された文章”が量産される一方で、個人的で曖昧で矛盾を含んだ言葉は排除されやすくなります。ほんとうの感情は、多くの場合、整理されておらず、読みやすくもありません。だからこそSNSの文脈では発表しにくいのです。

結果として、文章は「伝えるための言葉」ではなく、「評価されるための言葉」へと変質していきます。本書はこの構造を批判するのではなく、まず自覚することの重要性を示します。自分の言葉が、いつの間にか他者評価に最適化されていないか。その問い直しから、ほんとうの文章は始まります。

第5章|「読む」ことから始まる自己理解

本書では、「書く」以前に「読む」行為の重要性が強調されます。ほんとうのことを書くためには、まずほんとうのことが書かれた文章に触れる必要があるからです。

他者の文章を読んだとき、強く心が動く瞬間があります。なぜ共感したのか、なぜ痛みを感じたのか、なぜ安心したのか。その感情反応を観察することが、自己理解の第一歩になります。自分の内部に何があるのかは、外部の言葉との接触によって浮かび上がるのです。

ここで重要なのは、文章を評価対象として読むのではなく、感情の鏡として読む姿勢です。上手い・下手ではなく、「どこに反応したか」を見つめる。そのプロセスを通して、自分の価値観や恐怖、願望が少しずつ言語化されていきます。

読むことは受動的行為ではなく、書くための準備運動であり、自己理解の入口でもあると本書は示しています。

第6章|誰にも読ませない文章の重要性

「ほんとうのこと」を書くための実践として、本書が提示する重要な方法の一つが「誰にも読ませない文章を書く」ことです。公開を前提とした文章では、どうしても他者の視線を意識してしまいます。無意識の自己検閲が働き、本音は削られていきます。

しかし、最初から非公開を前提とすれば、その圧力は消えます。評価も、否定も、誤解も存在しない安全な言語空間が生まれます。そこではじめて、矛盾した感情や未整理の思考を、そのまま書き出すことが可能になります。

日記やメモ、断片的な記述でも構いません。重要なのは整えることではなく、観察することです。言葉になりきらない感情を書き留める行為そのものが、自己理解を進めます。

本書は、公開文章の質を高めるためにも、まず非公開文章を書く必要があると説きます。誰にも見せない場所でこそ、ほんとうの言葉は育つのです。

第7章|「ほんとうのこと」を書く練習法

「ほんとうのことを書く」と言われても、多くの人はどこから手をつけていいかわかりません。本書は、その出発点として“感情の観察”を提示します。嬉しい、悲しいといった表層的な感情ではなく、その奥にある違和感や揺らぎに目を向けることが重要だとされます。

たとえば、なぜあの言葉に傷ついたのか。なぜ褒められたのに不安になったのか。その微細な感情の動きを言葉にしていくことで、自分の内部構造が少しずつ見えてきます。ここでは文章の上手さは求められません。断片的でも、支離滅裂でも構わないのです。

さらに身体感覚の言語化も有効な練習とされます。胸が詰まる、胃が重い、息が浅い――こうした身体反応は感情と密接に結びついています。それを書き留めることで、抽象的な感情に輪郭が与えられます。練習とは技術習得ではなく、観察力を養う行為なのです。

第8章|矛盾を書くという技術

本書の特徴的な視点の一つが、「矛盾を書いてよい」という思想です。人間の感情は常に一貫しているわけではありません。生きたいのに死にたい、愛したいのに離れたい――こうした相反する感情は誰の中にも存在します。

通常の文章教育では、矛盾は排除すべきものとされます。論理を整え、主張を一本化することが“良い文章”とされるからです。しかし本書では、その整合性こそがほんとうの感情を隠してしまうと指摘します。

矛盾を矛盾のまま書くこと。それは混乱をさらす行為であり、同時に自己理解を深める行為でもあります。どちらが本音なのかを決める必要はなく、両方が存在している事実を書けばよいのです。

この姿勢は、文章を整える技術ではなく、自分を偽らない技術と言えます。矛盾の受容こそが、「ほんとうのこと」に近づくための重要な通過点となります。

第9章|恐怖と書く行為の関係

本書には、「世界がわからないことへの恐怖」が繰り返し登場します。わからないものに囲まれて生きることの不安、自分自身すら理解できない感覚。その恐怖が「死にたい」という衝動として現れることもあると語られます。

ここで書く行為が持つ意味が浮かび上がります。すべてがわからなくても、部分的にわかることはある。その“わかる断片”を書き留めていくことで、未知の世界に足場を作ることができるのです。

著者はこの行為を、命綱を編む作業にたとえます。「わかる」を紡ぎ、「わからない」の大海原を探索する。その継続が、生きることを可能にしてきたと述べます。

つまり書くことは、表現や発信のためだけではありません。不安定な存在を支える精神的装置でもあるのです。本書は、文章を書く行為を“生存技術”として捉える視点を提示しています。

第10章|表現の本質は自己理解

本書が提示する最も重要な思想の一つが、「表現の本質は他者を動かすことではなく、自分を理解することにある」という視点です。一般的な文章術は、読者を説得する、感動させる、行動させるといった“外向きの効果”を重視します。しかし本書では、その方向性とは対照的に、表現の出発点を内面へと引き戻します。

自分が何を感じ、何を恐れ、何を望んでいるのか。それを曖昧なままにせず、言葉として掴み直す。その過程こそが表現であり、文章の核であるとされます。養老孟司が評した「表現の本質は自己理解」という言葉は、本書の思想を端的に示しています。

この考え方は言語表現に限らず、絵画、音楽、演劇といったあらゆる表現活動にも通じます。表現とは他者操作ではなく、自己認識の深化である――本書はその原点を再確認させる内容となっています。

第11章|伝える文章とつながる文章の違い

文章には大きく分けて「伝える文章」と「つながる文章」があると本書は示唆します。前者は情報伝達が主目的で、論理性・明瞭性・構造性が重視されます。ビジネス文書や解説記事などが典型例です。

一方で「つながる文章」は、情報ではなく存在を共有する文章です。読者が知識を得るのではなく、感情や感覚に触れることで関係性が生まれます。そこでは論理の整合性よりも、感情の真実性が重視されます。

ほんとうのことが書かれた文章は、読み手の中にある似た感情を呼び起こします。「わかる」と感じる瞬間、書き手と読み手のあいだに静かな接続が生まれます。これは説得でも共感誘導でもなく、存在同士の共鳴に近い現象です。

本書は、文章の価値を“情報量”ではなく“関係生成力”として捉え直す視点を提示しています。

第12章|自分に愛される文章とは

本書の終盤に近づくにつれ、文章を書く動機そのものが問い直されます。多くの人は、誰かに評価されたい、認められたい、愛されたいという欲求から文章を書き始めます。それ自体は自然な感情ですが、その動機が強すぎると文章は他者依存的になります。

「嫌われない言葉」「褒められる構文」「共感されやすい結論」――そうした外部評価に最適化された文章は、読みやすくはあっても、ほんとうの感情からは離れていきます。

本書が目指すのは、「自分に愛される文章」です。誰かに評価される前に、自分が読んで納得できるか、自分の感情を裏切っていないかを基準に据える。そこから生まれた文章は、結果として他者とも深くつながりやすくなります。

誰かに愛されるための文章ではなく、自分に愛された先にある文章を書くこと。その姿勢こそが、「ほんとうのことを書く」という行為の成熟形として提示されています。

第13章|書くことで社会とつながる構造

「ほんとうのことを書く」という行為は、きわめて個人的な作業に見えます。自分の感情を観察し、言語化し、整理する――その過程は内向きで、閉じた営みのようにも思えます。しかし本書は、その内面作業こそが社会との接続点になると説きます。

人は孤立した存在ではなく、言葉を介して他者と関係を結びます。自分の感情を誤魔化さずに書いた文章は、同じような感情を抱えた誰かに届きやすくなります。そこに生まれるのは、情報共有ではなく存在共有です。

つまり、社会とつながるために“社会的な言葉”を書く必要はないということです。むしろ、徹底的に個人的な言葉こそが、結果として公共性を帯びる。私語のような文章が、誰かの救いになることもあります。本書は、個人と言語と社会が循環的につながる構造を示しています。

第14章|文章を書くことが生存行為になる瞬間

本書の中でも印象的なのが、「書くことがなければ、生きることを諦めていたかもしれない」という認識です。ここでは文章が表現手段を超え、生存手段として位置付けられます。

感情が整理できないとき、人は思考の渦に呑み込まれます。しかし言葉に書き出すことで、感情は外部化され、観察対象へと変わります。苦しみが消えるわけではありませんが、距離が生まれ、耐えられる形へと変換されます。

この過程は、心理療法における筆記療法(ライティングセラピー)にも近い効果を持ちます。書くことで自分の状態を把握し、揺らぎを可視化し、存在を保つ足場を作る。本書は、文章を書く行為が精神の安定装置として機能する側面を丁寧に描いています。

第15章|言葉にすることで見える世界

言葉にする前の感情や思考は、輪郭のない霧のような状態にあります。不安なのか悲しみなのか怒りなのか、自分でも判別できないまま抱え込んでいることも少なくありません。

しかし言語化のプロセスを経ることで、それらは徐々に形を持ち始めます。「私は怖かった」「私は認められたかった」「私は失うのが不安だった」――そう書いた瞬間、感情は名前を持ち、理解可能な対象へと変わります。

さらに、言葉にすることで思考同士の関係も見えてきます。なぜその感情が生まれたのか、過去の経験とどう結びつくのか。言語化は単なる表現ではなく、世界の解像度を上げる行為でもあるのです。

本書は、書くことを通して自己理解が深まり、その延長線上で世界理解も進むという認識モデルを提示しています。言葉は外に伝えるためだけでなく、自分の世界を照らす灯りでもあるのです。

第16章|文章術としての実践ステップ

本書は精神論だけで終わるのではなく、「ほんとうのことを書く」ための具体的な実践プロセスも提示しています。その第一段階は観察です。感情や思考を評価せず、そのまま見つめることから始まります。ここで重要なのは、良し悪しを判断しない姿勢です。

次に書き出し。まとまった文章である必要はなく、断片でも単語でも構いません。浮かんだ感情をそのまま言葉へ変換していきます。この段階では構成や論理は不要です。

その後、反復と再読を行います。書いた内容を時間を置いて読み返すことで、当時は見えなかった感情の層や矛盾が浮かび上がります。最後に公開するかどうかを判断しますが、本書では公開は必須条件ではありません。書く行為そのものが目的であり、公開は副次的選択と位置付けられています。

第17章|他者に読まれることの意味

文章が他者に読まれる瞬間、書き手の内面にあった言葉は社会へ開かれます。この過程には、喜びと同時に恐怖が伴います。誤解されるかもしれない、否定されるかもしれない、自分の弱さが露呈するかもしれない――そうした不安は自然な反応です。

しかし他者に読まれることで生まれる価値もあります。誰かが共鳴し、「自分も同じだ」と感じる可能性があるからです。ほんとうのことが書かれた文章は、読者の内面にある未言語化の感情を刺激します。

ここで重要なのは、全員に理解される必要はないという認識です。一部の読者に深く届く文章の方が、広く浅く届く文章よりも関係性は強くなります。本書は、読者数ではなく接続の質を重視する視点を提示しています。

第18章|「ほんとうのこと」を公開する覚悟

ほんとうのことを書く行為には、公開段階での覚悟が求められます。自分の感情や矛盾を言葉にし、それを他者の視線に晒すことは、無防備な行為でもあります。評価、批判、誤読といった反応は避けられません。

そのため本書は、公開するかどうかを慎重に選んでよいと説きます。すべてを発表する必要はなく、自分の中に留めておく言葉があってもよい。公開とは義務ではなく、選択です。

それでも公開を選ぶ場合は、「理解されるため」ではなく、「存在を差し出すため」に書く姿勢が重要だとされます。評価を得るためではなく、自分の言葉を社会へ置く行為。その覚悟があってこそ、ほんとうの文章は他者と深くつながります。

第19章|本書のメリット・得られる学び

本書を読む最大のメリットは、「書くこと」の意味が根本から変わる点にあります。文章とは情報伝達や自己表現の手段である以前に、自己理解のプロセスであるという視点が得られます。この認識転換だけでも、書く行為に対する心理的ハードルは大きく下がります。

また、感情の観察と言語化を繰り返すことで、自己認識の精度が高まります。なぜ不安になるのか、なぜ怒りが湧くのか、なぜ孤独を感じるのか――そうした内面の動きを整理できるようになり、感情に振り回されにくくなります。

さらに、ほんとうのことを書いた文章は読者との関係性を深めやすくなります。共感を狙わなくても、結果として深い共鳴が生まれる。この“つながりの質”を高める文章観は、SNS時代において特に価値のある学びと言えるでしょう。

第20章|デメリット・合わない読者

一方で、本書は万人向けの文章術本ではありません。具体的な構成テンプレートやテクニック解説は最小限で、「すぐに上手く書ける方法」を求める読者には物足りなさを感じさせる可能性があります。

また、内省を深く求められる内容のため、読むタイミングによっては心理的負荷が高くなる場合もあります。自分の矛盾や弱さと向き合うプロセスは、決して軽い作業ではありません。

さらに、ビジネス文章やSEOライティングの即効スキルを習得したい人には方向性が異なります。本書は実用技術書というより、思想書・エッセイ・自己探究書に近い立ち位置です。文章を“仕事道具”としてのみ捉える読者には適合しにくいでしょう。

第21章|おすすめ読者層

本書が最も強く響くのは、「書くこと」に対して迷いや違和感を抱えている人です。うまく書けない、自分の言葉が見つからない、本音を書くのが怖い――そうした感覚を持つ読者にとって、本書は安心できる伴走者のような存在になります。

また、SNS疲れを感じている人にも適しています。評価や承認に最適化された文章に違和感を覚え、「もっと自分の言葉で書きたい」と感じている人には大きな示唆を与えます。

ライター志望者や表現活動を行う人にも有益です。技術以前に、なぜ書くのか、何を書くのかという根源的問いを再確認できるからです。

そして何より、「自分を知りたい」と願う人に向いた一冊です。文章術の枠を超え、自己理解の入口として機能する読書体験を提供してくれます。

第22章|類書比較|他文章術本との違い

本書を理解するうえで重要なのが、一般的な文章術本との立ち位置の違いです。多くの文章指南書は「伝わる構成」「読みやすい文体」「説得力の出し方」といった外向きの技術を中心に据えています。読者を動かすこと、理解させること、行動させることが主目的です。

それに対して本書は、文章を他者操作の手段としてではなく、自己理解のプロセスとして扱います。読者を想定する前に、自分の内部を観察し、言語化することが出発点となります。構成技術や修辞技法よりも、「何を書くのか」「なぜ書くのか」に重心が置かれています。

コピーライティング本やビジネス文章本が“成果志向”であるなら、本書は“存在志向”の文章論と言えるでしょう。また、エッセイ論や創作論に近い側面も持ちつつ、それらよりさらに内省的で、哲学書に接続する思索性も備えています。

第23章|総合評価|読む価値はあるか

総合評価として、本書は「文章がうまくなる本」というより、「文章とどう向き合うかを問い直す本」です。即効性のある技術習得は期待しにくいものの、書く行為そのものの意味を深く再定義してくれます。

特に印象的なのは、書くことが自己理解であり、生存行為であり、社会との接続手段であるという多層的な位置付けです。文章を成果物ではなくプロセスとして捉える視点は、多くの書き手にとって解放的に働くでしょう。

再読性も高く、読む時期によって受け取り方が変わるタイプの書籍です。内面状態や人生段階によって刺さる章が変化するため、長く手元に置ける一冊と言えます。

文章術・自己理解・表現論の三領域を横断する読書体験として、読む価値は十分にあると評価できます。

第24章|まとめ|「ほんとうのことを書く」とは何か

本書が繰り返し提示する結論は明快です。

「ほんとうのことを書く」とは、「私を知っていくこと」である――という一点に集約されます。

自分の感情を観察し、矛盾を受け入れ、言葉にしていく。その過程で自己理解が深まり、自分が世界の一部であることを実感していきます。書くことは孤独な作業でありながら、同時に社会とつながる回路でもあります。

ほんとうのことを書いた文章は、多くの人に届かなくても、必要な誰かに届く可能性を持ちます。評価されるためではなく、自分に愛されるために書く。その姿勢の延長線上で、他者との静かな接続が生まれます。

結局のところ、本書が示す文章術とは技法ではありません。

それは――

生きるために書き、書くことで生き延びるという在り方そのものです。