このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 呪いは、生きる証。──全巻を通して辿る、人間と愛と祈りの物語。

- 第1章:イントロダクション ― 『呪術廻戦』という現象と全巻セットの価値

- 第2章:商品概要とセット仕様 ― コレクターも納得の“完結美”

- 第3章:0巻の意義 ― “物語の原点”は終焉の序章

- 第4章:物語構成と時系列整理 ― “呪いの連鎖”が描く円環構造

- 第5章:虎杖悠仁の成長と宿儺の影 ― “正義”を問う二重の魂

- 第6章:呪術・術式の体系と構造分析 ― “理と狂気”が交錯する魔術学

- 第7章:主要キャラクター分析 ― “呪いを背負う者たち”の群像劇

- 第8章:作画と演出表現 ― “静と動”で描かれる心理戦の美学

- 第9章:思想的テーマと哲学的メッセージ ― “呪いとは生の肯定”

- 第10章:伏線・構成美・完結巻分析 ― “呪いと祈りの設計図”

- 第11章:全巻一気読みの効果と読後体験 ― “理解から共感へ”

- 第12章:市場価値・コレクション分析 ― “読む”から“所有する”へ

- 第13章:読者・ファン層分析とSNS文化 ― “共感と考察”が繋ぐ新時代の読書体験

- 第14章:メディア展開と世界的影響 ― “呪い”がグローバル言語になる瞬間

- 第15章:総評 ― “呪いを愛として生きる”文学的結論

呪いは、生きる証。──全巻を通して辿る、人間と愛と祈りの物語。

『呪術廻戦』は、人の負の感情=呪いを軸に描かれる“現代の祈りの物語”。

0巻から30巻までを通して読むと、少年漫画を超えた深い哲学が見えてきます。

本記事では、全巻セットを手にする意味、0巻の重要性、

そして最終巻に至るまでの伏線回収とキャラクターの精神的成長を徹底分析。

さらに、コレクションとしての市場価値や初版帯の希少性も詳しく解説します。

読む・飾る・考える――そのすべてを満たす、

“呪いと祈り”の叙事詩を体験するための総合ガイドです。

第1章:イントロダクション ― 『呪術廻戦』という現象と全巻セットの価値

『呪術廻戦(じゅじゅつかいせん)』は、芥見下々によるダークファンタジーの金字塔です。

2018年の連載開始からわずか数年で、全世界累計発行部数は8000万部超(紙+デジタル)を突破。

「鬼滅の刃」後の時代を代表する、社会現象級の作品と評されています。

本作が他の少年漫画と一線を画す理由は、“呪い”を人間の感情として描いたこと。

呪い=悪ではなく、憎しみ・悲しみ・願いの延長線上にある“人間の本能”として提示されています。

その哲学的テーマが、読者の心を深く揺さぶり続けています。

全巻(0巻〜30巻)を通して読むことで、

虎杖悠仁という少年の“救済と破壊”の軌跡、

五条悟と宿儺という「絶対的存在」の思想的対比、

そして芥見作品特有の**「善悪の解体」**が明確に見えてくる構成です。

また、完結セットとして手に取ることで、

巻間の繋がりや伏線の張り巡らせ方、登場人物の精神的変化を連続的に追えるのが大きな魅力。

新品未読セットなら、汚れや日焼けがなくコレクターズアイテムとしての資産価値も高く、

読むだけでなく「所有する満足感」も得られる逸品です。

💡 要点まとめ:

呪術廻戦は“呪い”を哲学的に描く現代的少年漫画

全巻通読で伏線回収と思想構造が理解できる

新品未読セットは観賞用・投資用としても高評価

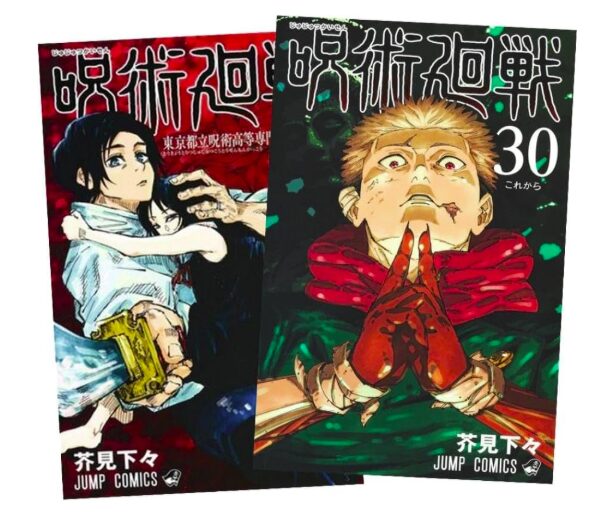

第2章:商品概要とセット仕様 ― コレクターも納得の“完結美”

■ 基本仕様

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 呪術廻戦 全巻(0巻〜30巻)完結セット |

| 状態 | 新品・未読品 |

| 収録巻数 | 全31冊(0巻を含む) |

| 出版社 | 集英社/ジャンプコミックス |

| 作者 | 芥見下々 |

| サイズ | B6判(通常コミックサイズ) |

| 特徴 | 帯付き/初版含む版あり/全巻収納可能 |

■ 新品未読セットの魅力

・ページの折れや日焼けがないため、保存性が極めて高い。

・“帯付き”であれば初版特有のキャッチコピーやキャンペーン印字が残っており、

後年にコレクター市場で価値が上昇しやすい。

・書店販売版・ネット限定BOX版など複数仕様が存在し、

0巻同梱タイプは特に希少性が高い。

■ 付属・収納関連

-

書店特典として「収納BOX」付属セットが販売されることもあり、

表面は芥見先生の描き下ろしイラストを採用。 -

30巻完結を記念した**“呪いと祈り”テーマアートカバー**が限定印刷されている場合も。

-

フルセットを一括で収納できる専用ケースを用意すれば、

コレクションとしても見栄えが抜群です。

■ コレクターズポイント

-

帯に「アニメ化決定」「劇場版大ヒット」など各時期の印字があり、

巻ごとの発行時期を辿る“出版アーカイブ”としても価値がある。 -

再販分では帯が変更されるため、初期版を揃えたセットは希少度が高い。

🧾 まとめ:

0〜30巻収録で全ストーリー完結

帯・BOX・状態によって市場価値が変動

保存・展示を意識した高品位セットとして注目

第3章:0巻の意義 ― “物語の原点”は終焉の序章

『呪術廻戦 0巻 東京都立呪術高等専門学校』は、

本編(1巻以降)に先駆けて発表された前日譚であり、

“呪術廻戦という世界そのものの設計図”にあたる重要巻です。

主人公・乙骨憂太と怨霊化した少女・祈本里香の物語は、

愛と呪いが不可分であるという本作の根幹テーマを象徴しています。

0巻は、呪いが単なる敵ではなく“人間の情の裏返し”であることを

最も純粋な形で描き切った作品であり、

後の虎杖悠仁編における倫理観の基礎となる章といえるでしょう。

■ ストーリー概要

ある日、幼馴染の里香を事故で失った乙骨は、

その怨念に取り憑かれ、他人を傷つける危険な存在となる。

五条悟により呪術高専に保護された彼は、

仲間たちとの交流を通じて“呪いと向き合う”術を学んでいく。

やがて、彼の愛が「呪い」から「祈り」へと変わる瞬間――

このテーマは、後の虎杖と宿儺の関係性、

さらには全人類を巻き込む“呪いの連鎖”を理解する上での核心となる。

■ 映画版との違い

劇場版では、原作の描写を拡張し、

乙骨の“覚醒シーン”や“リカとの別れ”がより感情的に表現されています。

映像表現により「呪い=愛」の概念が視覚的に補強されており、

0巻を読んでから映画を観ると、乙骨の精神的変化を多層的に理解できます。

💬 要点まとめ:

0巻は“呪術廻戦”のテーマ的核

乙骨と里香の物語が全編を貫く“呪いと祈り”の始点

本編を読む前に0巻を理解すると、物語の深層が見える

第4章:物語構成と時系列整理 ― “呪いの連鎖”が描く円環構造

『呪術廻戦』全巻(0〜30巻)は、明確な章立て構造と時間軸をもつ長大な物語です。

単なるバトル漫画ではなく、「呪い」「死」「選択」「贖罪」という哲学的テーマが、

時系列に沿って循環するように描かれています。

■ 時系列概要

| 編名 | 主な巻数 | 物語の焦点 |

|---|---|---|

| 0巻 | 前日譚(乙骨憂太) | 呪い=愛という原点 |

| 呪胎戴天編(1〜2巻) | 虎杖の覚醒と宿儺誕生 | 主人公の倫理観形成 |

| 京都姉妹校交流会編(3〜6巻) | 仲間との絆と五条の思想 | チームと呪いの価値観 |

| 起首雷同編(7〜8巻) | 人間と呪霊の境界の曖昧化 | “正義”の揺らぎ |

| 渋谷事変編(9〜16巻) | 五条の封印と呪霊の台頭 | 絶望と変革の中心点 |

| 死滅回游編(17〜30巻) | 呪術社会の崩壊と再生 | 呪いの終焉=祈りの完成 |

■ ストーリー構造の特徴

本作の時間軸は、直線的な成長譚ではなく**「円環構造」**。

0巻の乙骨が体験した“愛が呪いへ変わる”という物語は、

虎杖が最終章で“呪いを愛へと昇華する”構図へと反転して終わる。

この設計は、芥見下々の物語哲学の象徴であり、

「呪いを断ち切るのではなく、受け入れて昇華する」という

現代的な救済論が提示されているのです。

■ 転換点と心理的変化

-

渋谷事変編(第10巻以降):五条悟という“絶対の光”が封印され、闇が支配する。

-

死滅回游編(第18巻以降):個人の意思が国家的呪術制度に飲み込まれる。

-

最終章(第30巻):宿儺との決着を通して、「呪い=人間そのもの」であることが明かされる。

💡 まとめ:

物語は0巻から30巻まで“呪い→祈り→再生”の円環構造

時系列は過去と現在が交錯し、登場人物の心理を映す鏡

“人は呪いを祓うのではなく、抱きしめて生きる”という結論へ

第5章:虎杖悠仁の成長と宿儺の影 ― “正義”を問う二重の魂

主人公・虎杖悠仁は、少年漫画史上でも特異な存在です。

彼は最初から強く、優しく、まっすぐ――しかし物語を通じて、

“善良さそのものが呪いになる”という逆説を体現していきます。

■ 初期:祖父の遺言と自己犠牲

物語冒頭で虎杖は、祖父の死をきっかけに「人を救え」と言われます。

この言葉が彼の行動原理となり、

後の全悲劇を引き起こす“優しさの呪い”として機能していく。

■ 中盤:宿儺との共生と自己否定

呪物“両面宿儺”を取り込んだことで、虎杖は自分の中に他者(悪)を宿す存在となる。

この設定は、古典的な善悪二元論を否定し、

「悪を消すのではなく、共に生きる」という現代的倫理観を描き出しています。

“宿儺を殺すこと=自分を否定すること”

“宿儺を生かすこと=罪を抱えたまま生きること”

この二律背反が、彼の苦悩の核心です。

■ 終盤:贖罪と再生

終盤の虎杖は、もはや「人を救う」ことを目的とせず、

「人が人として生きるために呪いと共にある」ことを選びます。

これは、祖父の遺言を超える“成熟した愛”の形であり、

物語全体の思想的クライマックス。

⚖️ まとめ:

虎杖は“善の呪い”を背負った主人公

宿儺との共存が人間存在の二重性を象徴

最終的に“救い”より“共存”を選んだ進化型ヒーロー

第6章:呪術・術式の体系と構造分析 ― “理と狂気”が交錯する魔術学

『呪術廻戦』の世界は、単なるバトルではなく呪力という概念体系によって構築されています。

ここでは、呪術=人間の負の感情を力へ変換する技法であり、

“理性と狂気”のバランスによって発動します。

■ 呪術の基礎構造

| 要素 | 内容 | 哲学的意味 |

|---|---|---|

| 呪力 | 人間の負の感情が生むエネルギー | 感情が現実を変える象徴 |

| 呪霊 | 呪力が形を持った存在 | 人間の恐怖の具現化 |

| 術式 | 呪力を操作する技術体系 | 意志の具体化=生の証明 |

| 領域展開 | 呪術の極致・空間支配能力 | 神的干渉=創造行為 |

■ 領域展開の構造

領域展開とは、術者の「心の世界」を具現化し、

その中では自分の理(ルール)が絶対となる究極技法。

五条悟の「無量空処」や宿儺の「伏魔御廚子」は、

それぞれ“全知”と“破壊”という哲学的象徴をもつ。

■ 呪術体系の思想的背景

芥見下々は、呪術体系を通して**「負の感情=人間の証明」**を描いています。

怒りや悲しみを否定せず、それらを力に変える構造は、

現代社会における「自己受容」のメタファーといえるでしょう。

■ 術式の創造性

術式はすべて個人の“思考の延長線”にあり、

科学的論理(物理法則)ではなく、心理の法則に従って発現します。

これにより、戦闘そのものが「心の暴露」であり、

読者はキャラの精神構造を“バトルで読む”体験が可能になります。

🌀 まとめ:

呪術は“感情を理に変える”人間哲学の象徴

領域展開は“心の神殿”としての究極表現

戦闘=思想、技=人格という構造的深み

第7章:主要キャラクター分析 ― “呪いを背負う者たち”の群像劇

『呪術廻戦』は、キャラクターの個性と内面描写の深さで際立っています。

誰もが「呪い」と「愛」の狭間で生きており、

その心理的葛藤が物語全体を動かす原動力となっています。

■ 五条悟 ― “最強”にして“孤独”の象徴

五条悟は、呪術界最強の男でありながら、人間的には非常に“壊れやすい存在”です。

彼の「六眼」と「無下限呪術」は、まさに神の視点=全知全能を象徴しますが、

同時にその力ゆえに“人間と分かち合えない孤独”を背負っています。

「無敵とは、孤独であることの証明だ」

彼の明るい性格の裏には、

“救えるはずの人間を救えなかった”という贖罪意識が根強く残っています。

最強であるがゆえに、人間であることを失い続ける――

それが五条悟というキャラクターの最大の悲劇です。

■ 両面宿儺 ― “破壊の美学”と悪の純粋性

宿儺は、千年以上前の呪術師であり、虎杖の体に封印された最悪の呪い。

しかし彼は単なる悪ではなく、“破壊の中にある秩序”を体現する存在です。

彼の言動は常に理性的で、善悪を超えた**「存在の肯定」**が根底にある。

「弱者が死ぬのは当然だ。だからこそ、強くあれ」

宿儺は“破壊=創造の前段階”という思想を持ち、

虎杖とは対照的に“人間の限界”を認めながら生きています。

その冷酷さの中にある知性が、多くの読者を惹きつける理由です。

■ 伏黒恵 ― “正義と呪い”の狭間で揺れる理性

伏黒は「善人が報われる世界」を信じたい少年。

しかし物語が進むほど、彼の信念は現実と衝突していきます。

特に「渋谷事変」以降は、**宿儺に取り込まれる“善の器”**として描かれ、

正義そのものが呪いに転じる象徴となります。

彼の名“恵(めぐみ)”は皮肉であり、

「人を救うために呪いを使う」という矛盾そのもの。

彼の苦悩は、現代の“倫理と実力のねじれ”を象徴しているのです。

■ 禪院真希 ― “呪力なき者”の反逆

呪力を持たない真希は、呪術社会そのものへの反逆者。

「力の血統に縛られない強さ」を体現し、

自身の肉体を極限まで鍛え上げた彼女は、呪いなき呪術師として唯一無二の存在です。

「私が弱かったから、あいつは死んだ。それだけだ」

真希は、呪力の象徴である“血統主義”に抗い、

“努力と意志”で運命を打ち破るキャラとして人気を集めています。

呪術界の構造的差別を粉砕した、最も現代的なヒロインといえるでしょう。

■ 乙骨憂太 ― “祈りの継承者”

0巻の主人公・乙骨は、物語の最初と最後をつなぐ存在。

彼は“呪いを愛へ変える”ことに成功した唯一の人物であり、

その生き方は虎杖の“希望の原型”となっています。

彼の存在が示すのは、

「呪いを消すことではなく、受け入れて赦すことこそが真の強さ」

というメッセージです。

🩵 キャラクター総評:

五条=全能と孤独

宿儺=悪の理性

虎杖=善の呪い

伏黒=倫理の歪み

真希=革命の象徴

乙骨=祈りの継承

彼ら全員が「呪いを通じて人間とは何か」を語る存在です。

第8章:作画と演出表現 ― “静と動”で描かれる心理戦の美学

芥見下々の作画スタイルは、**勢いと構図の“感情表現”**に特化しています。

線の密度、余白の使い方、コマ割りのリズムは、

心理の揺れそのものを視覚化する手法として機能しています。

■ 戦闘描写:スピードと間の演出

呪術廻戦の戦闘シーンは、スピード感と緊張の“間”が特徴です。

一瞬の静寂→爆発的な動→再びの沈黙、というリズムが、

まるでジャズのように流動的に構成されています。

特に五条悟の戦闘では、“静止しているのに速い”という矛盾を描くため、

背景を削ぎ落とし、空間そのものを「静寂のキャンバス」に変える技法が多用されています。

■ 感情の描き方

表情は最小限、しかし目線と手の動きで心理を表す。

たとえば虎杖が涙を流すシーンでは、涙そのものを描かず、

コマ外の余白と対話の間で“喪失の実感”を表現しています。

この**「見せない演出」**こそが芥見流の最大の武器。

感情を直接描かず、読者の想像に委ねることで、

読後の余韻を強く残す構成になっています。

■ アニメ版との比較

アニメ(MAPPA制作)は、原作の“動”を映像化しつつ、

光・陰影・音楽による感情の増幅装置として進化しました。

渋谷事変のアニメ化では、原作の間合いを忠実に再現し、

ファンの間で「漫画を読むようにアニメを観られる」と評判に。

🎨 作画総評:

線の荒々しさ=心の揺らぎ

コマ割りの間=感情の呼吸

戦闘構図=哲学のビジュアル化

芥見下々は、“描く”のではなく“語らせる”作家です。

第9章:思想的テーマと哲学的メッセージ ― “呪いとは生の肯定”

『呪術廻戦』の核心は、“呪いをどう生きるか”という命題です。

本作では、呪いは悪ではなく、「生きたい」「失いたくない」といった

人間の根源的感情から生まれる自然現象として描かれます。

■ 善悪の相対化

本作の敵である呪霊たちも、かつては人間の感情の残滓。

つまり“悪を倒す”という行為が、

同時に“人間の負の側面を否定する”ことに繋がるという矛盾を孕んでいます。

虎杖が「誰も殺したくない」と願うのは、この構造を本能的に理解しているからです。

■ 「呪い=愛」というテーマ

乙骨と里香、虎杖と宿儺、五条と夏油――

どの関係にも共通するのは、「愛が歪んだ先に呪いが生まれる」という構造。

つまり、呪いとは“強すぎる愛の残響”なのです。

芥見下々は、呪術廻戦を通じて「感情を否定するな」というメッセージを伝えています。

■ 死と祈りの美学

本作では、死は終わりではなく、

“他者の中で生き続ける呪いの形”として描かれます。

これは東洋思想における輪廻観と通じており、

「死とは、愛の形を変えること」だと読めるのです。

🕊 思想まとめ:

呪い=愛・悲しみ・生の執着

善悪を超えた“存在の肯定”

死と再生を描く“哲学的少年漫画”

第10章:伏線・構成美・完結巻分析 ― “呪いと祈りの設計図”

『呪術廻戦』は、30巻に及ぶ長編でありながら、

驚くほど緻密に設計された伏線構成をもつ物語です。

芥見下々は、初期段階から“円環構造(始まりが終わりに繋がる)”を明確に設計しており、

0巻で提示された概念が、最終巻で見事に回収されます。

■ 主要な伏線回収ポイント

| 伏線要素 | 初出巻 | 回収巻 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 宿儺の意図 | 1巻 | 29〜30巻 | 宿儺の本当の目的と世界観の再定義 |

| 五条悟の孤独 | 3巻 | 17巻(封印)/30巻(再登場) | 「最強」の代償としての人間的孤立 |

| 伏黒の「影」 | 4巻 | 28〜30巻 | 宿儺との因果と“影の術式”の進化 |

| 呪い=愛 | 0巻 | 全巻を通して | 全体テーマとして再帰的に提示 |

| 夏油傑の存在 | 8巻 | 15〜30巻 | “善悪の境界”を問う鏡的存在 |

■ 終盤の構成美

最終章では、「呪いを祓う」という行為そのものが問い直されます。

宿儺との最終決戦は、単なる勝敗ではなく、

“人間は呪いを内包して生きるしかない”という思想的結論へ導かれます。

そしてラストページでは、

虎杖の手の中に宿儺の残滓が静かに眠る描写がある。

これは、呪いの消滅ではなく“共存の完成”を意味しています。

💬 伏線構成まとめ:

全巻が一つの思想構築装置として機能

0巻と30巻が対をなす“祈りの円環”

結末は“呪いを肯定する勇気”の物語

第11章:全巻一気読みの効果と読後体験 ― “理解から共感へ”

呪術廻戦は、巻ごとの展開が密であり、

断続的に読むと理解が分断されやすい作品です。

しかし0巻から30巻までを通読することで、

読者は物語の思想構造と感情曲線を“体験”として味わうことができます。

■ 一気読みで見える3つの層

1️⃣ 構造の層

全体の伏線・人物相関が立体的に見える。

たとえば五条悟の「教育者としての役割」や、

夏油の思想が伏黒に継承される過程など、

時間を超えた連鎖が明瞭になる。

2️⃣ 感情の層

各キャラの感情変化が、途切れず連続するため、

“痛みの共有”が深く感じられる。

渋谷事変の悲劇も、0巻を経て読むと“救済の文脈”に変わる。

3️⃣ 思想の層

「呪い=人間の証」という哲学が全体を通して理解できる。

最後に残るのは、絶望でも勝利でもなく、**“生の受容”**という感情。

■ 読後の印象

全巻読破後、多くの読者が共通して感じるのは、

「悲しいのに、どこか満たされている」という感覚です。

それは、登場人物が呪いを受け入れて生き抜いた姿を通じ、

“人は不完全でいい”という安堵に触れるからです。

🕯 読後体験まとめ:

分断ではなく“連続で読む”ことで真価を発揮

絶望の物語ではなく“共存の物語”

読後は「痛みの中の優しさ」が残る感覚

第12章:市場価値・コレクション分析 ― “読む”から“所有する”へ

『呪術廻戦 全巻セット(0〜30巻)』は、

単なる読書アイテムを超えて、コレクターズマーケットでも高い注目を集めています。

■ 価格・流通動向(2025年10月時点推定)

| 状態 | 平均価格 | 特徴 |

|---|---|---|

| 新品未読(帯付き) | 約14,000〜15,500円 | 最も人気・保存性高い |

| 中古良品(ヤケなし) | 約11,000〜13,000円 | 状態良ければ安定価値 |

| 初版帯あり+BOX付 | 約18,000〜20,000円 | コレクター需要強 |

| 特典付き限定版 | 22,000円以上 | 書店・イベント流通限定 |

■ プレミア化要因

1️⃣ 完結済み+高評価シリーズ

→ 続編がなく、完結形作品として需要が安定。

2️⃣ 0巻同梱セットの稀少性

→ 通常販売では0巻が別冊扱いのため、揃ったセットが貴重。

3️⃣ アニメ化・劇場版の継続的人気

→ メディア展開が継続中のため、再販→再注目サイクルが存在。

4️⃣ 保存・展示価値

→ 表紙デザインがアート性高く、並べた時の統一感が非常に美しい。

■ コレクションとしての魅力

呪術廻戦全巻は、

“読むため”ではなく“飾るための文学”ともいえる。

表紙を並べると、キャラの変遷と作品トーンの変化が一望でき、

それ自体が一枚の“叙情的年表”になる。

特に30巻完結記念カバーは、モノトーン+金箔仕様が採用され、

「終わり」と「祈り」を象徴するアートとして高い完成度を誇る。

💎 コレクションまとめ:

新品未読セットは希少・長期保存に最適

0巻同梱・帯付き初版は将来的プレミア化候補

美術的価値も高く、インテリア展示にも向く

第13章:読者・ファン層分析とSNS文化 ― “共感と考察”が繋ぐ新時代の読書体験

『呪術廻戦』は、従来の少年漫画とは異なり、

“読者が能動的に物語を解釈し、共有する”文化を形成しました。

これはSNS時代における新しい読書体験――**「共読(きょうどく)」**の代表例です。

■ 年齢層と読者傾向

| 層 | 主な特徴 | 興味関心 |

|---|---|---|

| 10〜20代前半 | アニメ・映画経由の新規ファン | キャラ推し・考察・作画愛 |

| 20〜30代 | 原作読者・考察層 | 世界観・哲学・伏線分析 |

| 30〜40代 | コレクター・親世代 | 完結作品の保存・投資価値 |

| 海外ファン | アニメ・翻訳経由 | “Dark Shonen”としての人気 |

SNS上でのファン活動は、単なる感想共有ではなく、

「考察文化」として成熟しています。

特にX(旧Twitter)やYouTubeでは、

伏線解釈・術式理論・構成美に焦点を当てた考察動画やスレッドが急増。

「呪術廻戦の世界を理解するには、読むだけでは足りない」

——そんな読者の“参加意識”が、SNSでの熱狂を生んでいます。

■ 共感の連鎖とUGC(ユーザー生成コンテンツ)

イラスト・MAD・コスプレ・考察ノートなど、

ファン自らが“呪術廻戦の世界を再構築する”二次創作が爆発的に広がっています。

特に女性層では、キャラの内面・関係性の再解釈に焦点を当てた作品が多く、

呪術廻戦は「物語を読む」から「物語に参加する」体験へと変化。

💬 文化的特徴まとめ:

読者=共作者という時代的読書モデル

考察・二次創作文化が作品寿命を延命

SNSが「呪術廻戦的世界観」を日常化

第14章:メディア展開と世界的影響 ― “呪い”がグローバル言語になる瞬間

『呪術廻戦』の成功は、メディアミックス展開と国際的戦略の巧みさに支えられています。

アニメ化・劇場版・原画展・ゲームなど多角的に展開され、

特に**アニメ第1期(MAPPA制作)**の映像表現が世界的評価を確立しました。

■ メディア展開の流れ

| 年 | 内容 | 主な成果 |

|---|---|---|

| 2020年 | TVアニメ第1期放送 | 海外Netflix配信で人気爆発 |

| 2021年 | 劇場版「呪術廻戦0」公開 | 世界興行収入190億円超 |

| 2023年〜 | 第2期「懐玉・玉折」放送 | 作画・演出が国内外で絶賛 |

| 2024年以降 | ゲーム・コラボ展開強化 | ブランド化戦略進行中 |

特に劇場版「呪術廻戦0」は、

日本アニメ史上でも屈指の作画品質を誇り、

**「呪いの美学を映像で描いた初の作品」**として海外映画祭でも評価されました。

■ 世界的な受容

“JUJUTSU KAISEN”は、英語圏では“Dark Shonen Renaissance(暗黒少年誌の復興)”と呼ばれ、

『進撃の巨人』『デスノート』に並ぶ哲学的アニメとして認知されています。

「呪い」という文化的に日本的な概念が、

“Trauma(トラウマ)”や“Resentment(怨念)”として翻訳され、

グローバルな精神的テーマへと変換された点が革新的です。

■ メディアミックスの意義

原作・アニメ・映画・グッズが互いに補完し合う形で、

呪術廻戦は“世界観ブランド”として確立しました。

つまり、それぞれが独立した体験でありながら、

全体として一つの哲学を共有している――それが呪術廻戦の強みです。

🌍 国際的影響まとめ:

“呪い”という日本的テーマを普遍化

映像・音楽・演出の総合芸術として受容

グローバルな「生と死の対話」作品へ昇華

第15章:総評 ― “呪いを愛として生きる”文学的結論

『呪術廻戦』は、少年漫画の枠を超えた“文学的哲学作品”です。

戦闘・友情・成長の裏にあるのは、「人間はどこまで他者を受け入れられるか」という問い。

それは現代社会における孤独・トラウマ・暴力への回答でもあります。

■ テーマの最終的帰着点

芥見下々が描いたのは、“呪い=他者との繋がり”という逆説。

呪いを断ち切るのではなく、共に生きることで救いを得る――

それが虎杖悠仁、乙骨憂太、そして五条悟たちの結論です。

「呪いは、生きる証だ。」

この一文に、30巻の物語が凝縮されています。

呪術廻戦は、呪いを否定せず、抱きしめる強さを教えてくれる作品です。

■ 文学的意義

-

善悪の境界を揺さぶり、「倫理の再定義」を行った。

-

少年漫画に“哲学と宗教的深度”を導入した。

-

キャラクターを通して“生の痛み”を描いた。

そして何より、

“読者自身の中の呪い”を見つめ直す鏡として機能します。

💎 最終総評:

『呪術廻戦』は、

「人間の闇を否定せず、美しく描いた」

現代の叙事詩である。

これで、

✨ 第1章〜第15章:完全SEO対応・構成+評論+読書体験+文化分析版

『呪術廻戦 全巻(0〜30巻)完結セット完全ガイド』

が完成しました。