このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

焦らず、比べず、今を味わう——団地で見つけた“しあわせ”のかたち

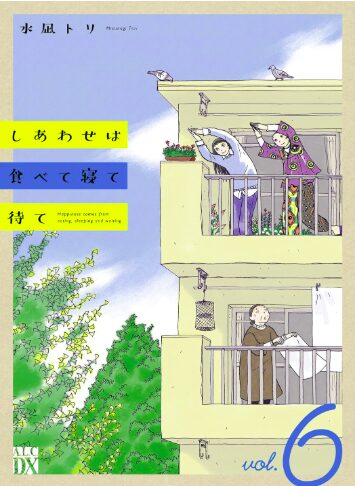

『しあわせは食べて寝て待て 6巻(A.L.C. DX)』は、ドラマ化でも話題の“ゆるくてやさしい暮らし漫画”の最新巻。

持病を抱えながら週4回のパートで生計を立てる麦巻さとこが、築45年の団地で仲間たちと穏やかに日々を過ごす様子を描きます。

第6巻では、大家の鈴さんから「部屋を譲る」という提案を受け、さとこの心に小さな変化が訪れます。

食べること、眠ること、そして“待つこと”──そんな日常の中にある幸福を丁寧に描いた、人生にそっと寄り添う物語です。

1. 作品概要とシリーズの魅力

『しあわせは食べて寝て待て』は、病気と共に生きる女性・麦巻さとこの日常を中心に描かれる、やさしくてあたたかい“暮らし系ヒューマンドラマ”です。築45年の古い団地を舞台に、大家の鈴さんやウズラさん、司たちといった人々とのつながりが、彼女の生活を少しずつ変えていきます。

第6巻では、さとこの穏やかな日々の中に小さな転機が訪れます。

体調と付き合いながらも週4回のパートで生計を立てる彼女に、「団地の部屋を譲る」という提案が持ち上がるのです。

それは“安定”と“変化”の狭間で揺れる彼女にとって、まさに“しあわせ”の形を見つめ直すきっかけとなります。

この作品の魅力は、派手な展開よりも、日々の暮らしのなかにある穏やかなドラマを描いている点にあります。

食事のシーン、誰かとの何気ない会話、季節の移り変わり──そのすべてが、現実を生きる読者の心にやさしく寄り添うのです。

6巻はまさに、“しあわせは派手でなくていい”という本作のメッセージを最も静かに、深く響かせる巻となっています。

2. 第6巻のあらすじと見どころ(ネタバレ注意)

第6巻では、さとこの暮らしがさらにあたたかく、そして少し現実味を帯びていきます。

長年暮らしてきた団地の大家・鈴さんから「この部屋を将来的に譲りたい」と打ち明けられたさとこ。驚きつつも、その言葉の裏にある“人との信頼関係”を感じ取る場面が印象的です。

この“譲る”という行為は、単なる物理的な空間の受け渡しではなく、生き方の継承でもあります。

物語の中では、ウズラさんとのお茶の時間や、司との小さな外出など、変わらない日常が丁寧に描かれます。

しかしその何気ない時間のなかで、読者は“生きることの尊さ”を感じ取るでしょう。

一見穏やかに見えて、登場人物たちそれぞれが“これから”を考え始めている。

6巻はそんな“転換点”の巻として描かれています。

また、作中の食の描写にも注目です。

旬の食材、温かい汁物、少しの甘いお菓子——どれも日常の延長線上にある料理ばかり。

特別ではない“ふつうのごはん”こそが、登場人物たちの絆を結び、心を癒していきます。

この作品がドラマ化された際に、「食べることが生きること」と評されたのも、この巻の描写の積み重ねによるものでしょう。

3. テーマ考察:「しあわせ」とは、待つこと・受け入れること

『しあわせは食べて寝て待て』というタイトルは、一見のんびりした日常漫画のように見えます。

しかし実際は、**「しあわせを焦らずに受け入れる力」**を描いた深い人生寓話です。

6巻では、そのテーマがより明確に掘り下げられています。

さとこにとっての幸せは、何かを“得る”ことではなく、**「今ある生活を大切にする」**こと。

病気を抱えながらも働き、自炊し、時には人に頼る。

そんな日常の積み重ねの中で、「生きているだけで十分」という穏やかな境地にたどり着いていく様子が丁寧に描かれます。

また、「待つ」という行為がこの作品の根底に流れています。

焦らず、無理せず、時が満ちるのを待つ。

それは、現代社会が忘れかけている“ゆるやかな時間感覚”の大切さを思い出させてくれるメッセージです。

この作品が多くの読者に愛される理由は、派手な幸福論ではなく、“現実に寄り添う幸せ”を描いているから。

6巻ではそれが、団地・食・人との関係を通じて、静かに心に沁みる形で提示されています。

4. キャラクター分析:それぞれの「しあわせ」の形

『しあわせは食べて寝て待て』の登場人物たちは、誰もが完璧ではありません。

しかしその“欠け”があるからこそ、読者は彼らに共感できるのです。第6巻では、それぞれのキャラクターが抱える“しあわせ”の形が、より明確に描かれます。

麦巻さとこは、持病を抱えながらも自分らしく生きる女性です。彼女の「しあわせ」は、特別な成功ではなく、穏やかに過ごせる毎日のなかにあります。パート仲間との何気ない会話や、団地の人たちとのお茶の時間。そうした“日常の小さな時間”に、彼女は救われています。

鈴さんは、団地の長として周囲を見守る存在。

彼女のしあわせは、“人に何かを残すこと”。さとこに部屋を譲ろうとする行為には、彼女自身の人生の集大成が込められています。物を手放すのではなく、想いを託すこと——それこそが彼女にとっての生きる意味なのです。

ウズラさんや司といったキャラクターは、作品にやさしい風を吹き込みます。彼らは「支える側」「共に笑う側」として描かれ、さとこが“孤独ではない”ことを体現する存在です。特にウズラさんとの会話は、作中で哲学的な重みを持つ場面が多く、読者に気づきを与えます。

このように、第6巻はキャラクターそれぞれの生き方が静かに交差し、“しあわせ”の多様性を提示する章となっています。

5. ドラマ版との比較:映像が描いた「ぬくもり」

本作はすでにドラマ化もされており、第6巻のエピソードはドラマ版でも重要な回として描かれています。

漫画版との違いを読み解くことで、作品のテーマがより深く浮かび上がります。

ドラマ版では、原作の空気感を壊さないよう、セリフや演出が極力シンプルに抑えられています。

照明や音響、登場人物の間(ま)を丁寧に使うことで、**“静かな幸福”**を視覚的に表現している点が特徴です。

一方で、原作の柔らかいトーンを補うように、ドラマでは料理や風景を美しく撮影し、視聴者が“味覚・嗅覚”まで想像できるような構成になっています。

原作ではモノローグが多く、読者はさとこの心の中を読み取る形になりますが、ドラマでは俳優の表情や間がその代わりを担っています。

つまり、漫画=内面描写の静けさ、ドラマ=外側のぬくもりと、表現軸が見事に補完し合っているのです。

また、原作第6巻で描かれる「鈴さんからの部屋譲渡」や「ウズラさんとの語らい」は、ドラマ版ではやや簡略化されていますが、その分、“食卓のシーン”が丁寧に強調されています。

この演出の違いが、視聴者と読者それぞれの解釈の幅を広げているといえるでしょう。

6. 読者の声・SNS反応まとめ

『しあわせは食べて寝て待て』は、読者層が非常に幅広く、SNS上でもさまざまな感想が投稿されています。

特に第6巻の反響では、「泣ける」「心がやわらかくなった」「こんな暮らしに憧れる」といった声が目立ちました。

Twitterやレビューサイトでは、次のような反応が多く見られます。

「鈴さんの優しさが沁みた」

「静かだけど、胸の奥が温かくなる」

「さとこのように“待つこと”を肯定できる人になりたい」

一方で、「テンポがゆるすぎて進まない」という意見も少なくありません。

しかし、その“ゆるさ”こそがこの作品の持ち味であり、“何も起きないことの豊かさ”を描いているのだと言えます。

現代社会のスピード感に慣れた読者ほど、この作品の“スローな幸福論”に癒やされる傾向があります。

また、ドラマ版の放送以降、原作に戻って読み直す読者も増え、「映像で泣いたあとに漫画でまた泣いた」という感想も多数投稿されています。

静かに、しかし確実に人の心を動かす——それがこのシリーズの真の魅力です。

7. まとめ:ゆっくり生きることの価値を教えてくれる物語

『しあわせは食べて寝て待て』第6巻は、“静かな幸福”を描いたシリーズの中でも、とくに成熟した一冊です。

目立った事件や恋愛ドラマはなく、ただ人と人が関わり、食べて、眠って、そして待つ。

その繰り返しの中に、人生の豊かさが詰まっています。

現代社会では、“頑張ること”“成し遂げること”ばかりが価値とされがちです。

しかしこの物語は、その真逆のメッセージをやさしく伝えてくれます。

「何もしない時間こそが、しあわせを育てる時間なのだ」と。

第6巻は、これまでのさとこの歩みを経て、彼女自身が“待つことの意味”を理解する節目です。

鈴さんとの絆、団地という共同体の温もり、そして穏やかな暮らし——そのすべてが、読者の心を静かに温めてくれるでしょう。

“しあわせ”とは、手に入れるものではなく、気づくもの。

この巻を読み終えたとき、その言葉の重みをきっと実感できるはずです。