このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

登る理由を知らなくても、人は歩き続ける——剱岳が問いかける“生の意味”

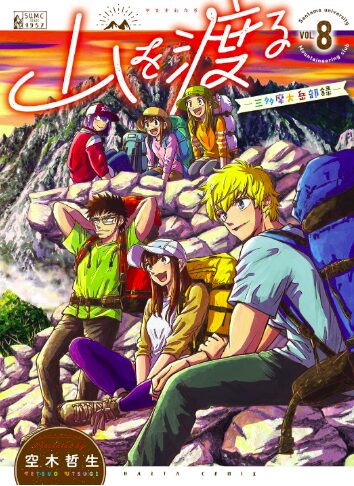

『山を渡る -三多摩大岳部録- 8(HARTA COMIX)』は、

北アルプスを舞台にした「夏合宿編」のクライマックス。

三多摩大学山岳部の一年生たちは、ついに最終目的地・剱岳へと挑む。

壮大な自然と過酷な環境の中で、入間が自らに問うのは——

「どうして山に登るのか?」という永遠のテーマ。

登頂の喜びよりも、“登る意味”そのものを描くことで、

登山を「生き方の比喩」として再定義した本巻は、

静けさと哲学が交錯する現代登山文学の到達点だ。

登山のリアルと心の深淵が融合した、魂を揺さぶる完結編。

1. あらすじ&クライマックス解説(ネタバレ注意)

『山を渡る -三多摩大岳部録-』第8巻は、北アルプスを舞台にした「夏合宿編」の最終章であり、シリーズの精神的な到達点です。

物語は、五色ヶ原を越え、ついに**剱岳(つるぎだけ)**を目指す三多摩大学山岳部一行の姿から始まります。

夏合宿も終盤。標高・天候・疲労——すべてが限界に近づく中で、

1年生・入間は静かに自問します。

「どうして、こんなにも山に登るのが楽しいのか?」

「人はなぜ山に登るのか?」

この問いは登山文学の根幹に関わるテーマです。

登る意味がわからないほど、登ることそのものが人生の比喩として描かれます。

剱岳への道のりは、単なる肉体的挑戦ではなく、

“人間が生きる意味を探すための登攀”として描かれているのです。

五色ヶ原から剱岳への稜線歩きの描写は圧巻です。

切り立った岩肌、風の唸り、霧に包まれる緊張感——

それらが丁寧に描かれ、読者自身が足を運ぶかのような臨場感を体験できます。

そしてクライマックス、剱岳の頂で入間が見たものは、

答えではなく、“問いの続き”でした。

この巻は登頂の成否よりも、“問いに向き合う過程そのもの”を描いた物語です。

登山が「到達」ではなく「対話」であることを、静かに教えてくれるのです。

2. 入間の内面分析:「なぜ山に登るのか」という問いの哲学

第8巻の核となるのは、入間の“登山哲学”の芽生えです。

彼は、単に山を楽しむ一年生ではなく、

“登る理由を自覚し始めた登山者”として描かれています。

入間が口にする「どうしてこんなに楽しいのか?」という言葉は、

ただの感想ではありません。

それは「生の充実」への直感的な問いです。

登山中、自然の中で自分の小ささを感じながらも、

心のどこかで“生きている実感”を強く覚える——

その感覚が「楽しい」という一言に凝縮されているのです。

彼の問い「人はなぜ山に登るのか」は、

登山者なら一度は胸に浮かべる永遠のテーマ。

しかし、入間の描かれ方は説教くさくも抽象的でもなく、

あくまで一人の若者の“感覚としての哲学”として提示されています。

ここで印象的なのは、彼が「理由を探しても答えはない」と悟るシーン。

剱岳の前に立ち尽くすその表情には、

「登る理由を言葉にできないこと」こそが登山の本質であると理解した瞬間が映ります。

つまりこの巻で描かれるのは、

“目的”ではなく“存在”としての登山です。

入間にとっての山は、「何かを得る場所」ではなく、

「自分が確かに生きていると感じる場」。

この精神的転換が、彼を“初心者”から“登山者”へと変えるのです。

3. 登山描写のリアリズムと画面設計

『山を渡る』シリーズが他の登山漫画と一線を画す理由は、

その圧倒的なリアリズムにあります。

第8巻では、五色ヶ原から剱岳に至るルートが、

細部まで忠実に描かれており、読者はまるで登山体験を疑似的に追体験できます。

登山の難所を描く際に作者が用いるのは、

“動”よりも“静”の表現です。

岩場を登る一瞬の緊張、無音の時間、

誰もしゃべらない夜のテントの重み——。

この「静けさ」があるからこそ、登頂の瞬間の一歩が重く響くのです。

また、コマ割りの構成にも巧みな工夫があります。

広大な稜線は横長のパノラマ構図で、

人間の小ささを強調。

逆に、恐怖や迷いを描くときは極端な接写を多用し、

呼吸の乱れや汗の粒まで伝わるように描かれています。

特に印象的なのは、霧の中で仲間の姿を見失うシーン。

視界が真っ白になり、ページ全体が“音を失う”。

この“空間の喪失”によって、読者は自然の圧力を実感します。

こうした演出は、単なる登山シーンではなく、

「自然と人の対話の瞬間」として機能しているのです。

さらに、色彩とトーンの使い方にも象徴性があります。

夜明け前の冷たい青、太陽が差し込む暖色、

そして剱岳頂上での“白い光”。

それらは単なる背景ではなく、

入間の心の揺れを反映する“心理の色彩”として描かれています。

この巻のビジュアルは、「山のリアル」と「心のリアル」を見事に重ね合わせた構成美。

読むたびに息を呑むような静けさと、

登山という行為の“神聖さ”を感じさせる、完成度の高い一冊です。

4. 三多摩大岳部という共同体:仲間と孤独の対比

本巻で最も美しく、同時に胸を締めつけるのが、「仲間とのつながりと、個としての孤独」の描き方です。

三多摩大岳部は決して理想的なチームではありません。

体力も経験も、恐怖への耐性も、それぞれに差がある。

しかし、その不完全さが、彼らの「支え合い」をより真実味あるものにしています。

入間・春野・津久見という一年生3人は、まさに“人間関係の縮図”です。

互いに励まし合いながらも、ときに苛立ち、

誰かの遅れや弱音に、ほんの小さな苛立ちや優越感を覚える。

その感情が決して美化されずに描かれている点こそ、この作品のリアルです。

一方で、先輩たちは「見守る者」としての成熟を見せます。

手を差し伸べるのではなく、見守る。

それがどれほど勇気のいる行為かを知っているからこそ、

読者はそこに“人間関係の尊さ”を見出すのです。

そして剱岳を前にした終盤、

入間がふと感じるのは“仲間がいても、自分の足でしか登れない”という事実。

この瞬間、彼は初めて「孤独を受け入れた登山者」としての境地に立ちます。

友情と孤立、協力と自立——その相反する感情が、

山の稜線のように細く、美しく、危うく描かれています。

5. 剱岳の象徴性:山は征服ではなく、祈りの対象

『山を渡る』において、剱岳は単なる「目的地」ではありません。

それは“自然”という名の試練と畏敬の象徴です。

剱岳は古来より信仰の山として知られ、

その険しさゆえに「登る」という行為自体が祈りと近いものとして扱われてきました。

本作でも、入間たちは「登頂」ではなく「山に受け入れられる」ような描かれ方をします。

誰も「勝った」とは言わない。

むしろ、「登らせてもらえた」という謙虚な表現で語られるのです。

剱岳の描写には、“神聖性”と“危険性”が同居しています。

突如現れるガス、崩れやすい岩、足元に続く断崖。

自然が人間を選別しているかのような冷たさ。

それでも登る理由はどこにあるのか——この問いが作品の核心です。

入間が頂に立ったとき、彼が感じるのは達成感ではなく、

「まだこの山のことを何も知らない」という謙虚な驚き。

その瞬間、剱岳は「征服の対象」から「共に存在するもの」へと変化します。

それこそが本作における“登山哲学”の到達点であり、

自然と人との本来の関係を描き出す静かな祈りの物語なのです。

6. 自然と人間の対話:環境テーマとしての山

『山を渡る』は、登山漫画でありながら、

同時に“自然と人間の関係”を問う思想的作品でもあります。

8巻では、天候の急変や霧の描写が特に印象的です。

自然は決して「敵」ではなく、ただそこにある存在。

人間がいかに準備を整え、技術を磨こうと、

自然は一切の感情を持たず、ただ静かに変化し続けます。

この“自然の冷たさ”が、人間の温かさを際立たせるのです。

凍える風の中で交わされる一言、

無言の励まし、共有する呼吸——。

その小さな人間的瞬間が、無機質な山の空間に色を灯す。

また、作者の筆致には強い“環境倫理的視点”も感じられます。

山は消費する場所ではなく、“感じる場所”。

登山とは自然を征服することではなく、

「そのリズムの中に身を置く行為」なのだと示されます。

読者は、ページをめくるごとに気づくでしょう。

山の描写を通して描かれているのは、

実は“人間の傲慢さ”と“謙虚さ”の対比であることを。

8巻は、登山漫画でありながら、

環境文学としての完成度をも備えた稀有な一冊といえます。

7. 読者と批評家の反応:静寂の中の熱

『山を渡る -三多摩大岳部録- 8』は、発売直後から多くの反響を呼びました。

登山経験者からは「五色ヶ原〜剱岳の描写がリアルすぎて息を呑んだ」、

文学ファンからは「セリフが少ないのに、心が震える」と絶賛されています。

SNSでは特に「入間の問い」に共感する声が多く、

「理由がなくても登りたくなる」「自分にとっての山は何か考えさせられた」

という感想が数多く投稿されました。

また、批評的にも高く評価されています。

登山漫画の枠を超え、“精神の物語”として受け止められており、

新田次郎や植村直己などの登山文学と並び語られることも増えています。

評論家の中には、本作を**“現代アルピニズムの再定義”**と評する者もいます。

技術・精神・自然観の3つを等価に描くことで、

登山を「行動」ではなく「思想」として捉える——その深さこそが8巻の真価です。

静寂の中で呼吸を合わせ、

何も語らずに“生きる”ということを描いたこの物語は、

読む者にとっても“心の山行”となるでしょう。

8. 総括と読者へのメッセージ:山を登るという“生き方”

『山を渡る -三多摩大岳部録-』第8巻は、

単なる登山記録ではなく、“人が生きる意味”を静かに問いかける哲学的な物語です。

入間の「なぜ山に登るのか」という問いには、明確な答えはありません。

しかし彼の目の前には、風があり、仲間がいて、息づく大地があります。

登る理由を探すことよりも、

「今ここにいること」そのものを感じ取ることこそが、生きる実感である。

本巻が描くのは、その気づきへのプロセスです。

剱岳への登攀は、人生そのものの比喩です。

目指す頂がどれほど険しくても、人は前へ進む。

そしてその過程のなかで、孤独や苦しみを抱えながらも、

誰かと“同じ空気を吸う喜び”を見いだす。

『山を渡る』は、そんな「共に生きることの静かな尊さ」を描いた作品です。

登山という行為の中に、人間の本質を見つめ直す眼差しがあり、

ページを閉じたあとも心に残るのは、

“山の静寂”と“自分の呼吸音”だけ。

読後にふと、「自分にとっての剱岳は何だろう」と考えさせられる——。

その時、読者自身もまた、“人生という山”を歩き始めているのかもしれません。