このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

万能チートは最強ではなく“知性の象徴”──リョウの抑制と覚悟が描く、迷宮ファンタジー最大の心理戦。

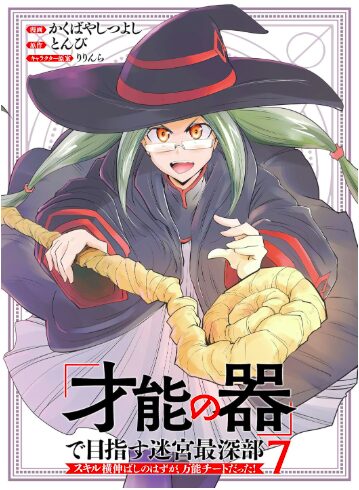

人気シリーズ『才能の器で目指す迷宮最深部』第7巻では、

“万能チート”の主人公・リョウが、自らの才能と向き合う転機を迎える。

コカトリス討伐任務の最中、力を隠し続けてきた彼は、

仲間を守るために禁じた魔法を解放──その瞬間、世界は彼を異質な存在として認識する。

スキル横伸ばしという独自の成長システムは、ただの能力拡張ではなく、

「知性」「倫理」「選択」を描く哲学的テーマへと進化。

仲間との緊張、力の制御、迷宮の象徴性──

第7巻は“最強”ではなく“賢さ”で魅せる、知的ファンタジーの到達点だ。

1. 作品概要とシリーズコンセプトの再定義

『「才能の器」で目指す迷宮最深部 スキル横伸ばしのはずが、万能チートだった!』は、スキル拡張型の成長物語として人気を博すライトノベルシリーズ。

主人公リョウは「才能の器」と呼ばれる特異なシステムを持ち、あらゆる技能を“横方向”に伸ばすことで汎用的な能力を身につけていく。

第7巻は、物語の中盤にあたり、リョウの“万能性”が外部世界と衝突する転機の巻。

コカトリス討伐という戦闘イベントを軸に、仲間との協働・他者の視線・力の倫理が描かれ、

シリーズ全体を通じてのテーマ──「力の使い方」「才能と選択の哲学」──が一段深まる重要巻だ。

2. 第7巻あらすじと全体構成の俯瞰

物語は、凶悪な魔鳥・コカトリス討伐に挑むリョウたちの新たな任務から始まる。

リョウは、三技能持ちであることを隠し、できる限り魔法を使わずに戦おうとする。

しかし、コカトリスの石化攻撃や高い戦闘知能により、戦況は悪化。

仲間を救うため、リョウは自らの“禁じた力”を解放し、魔法を連発する決断を下す。

この瞬間、彼の存在は周囲にとって「ただの冒険者」から「異質な存在」へと変化する。

さらに、同行するライトのパーティメンバー──特に鋭い洞察力を持つ魔法使い──が、

リョウの力に興味を抱き始め、後の波乱を予感させる幕引きとなる。

3. 主人公リョウの人物分析とテーマ的立脚点

リョウは、典型的な“最強系チート主人公”ではない。

彼の強さは、圧倒的な力そのものよりも、使わない理性にこそ宿る。

第7巻での彼の行動原理は、「目立たず、他者に依存せず、仲間を守る」。

この抑制と慎重さが、物語にリアリズムを与えている。

しかし、コカトリス戦で魔法を使わざるを得なくなった瞬間、

リョウは自分の“人間らしさ”と“能力の異常性”の板挟みに苦しむ。

彼は力を誇示するのではなく、力を理解する責任を背負っている。

その内面的葛藤が、「万能とは何か?」という作品テーマの中核を形成しているのだ。

4. コカトリス戦の戦略構造と心理演出

コカトリス戦は、シリーズ中でも屈指の戦術性と緊張感を誇る名バトルだ。

相手は毒、石化、飛行という三重ギミックを持ち、正攻法では攻略不可能。

リョウは、仲間の役割を最大限に活かしつつ、地形・風向き・照明魔法を組み合わせて戦う。

しかし、戦闘中盤で仲間が石化攻撃に倒れ、リョウは「隠してきた魔法」を解放。

魔力の奔流を制御しながらの高速詠唱は圧巻であり、彼の知的戦闘スタイルが際立つ。

この場面は、戦闘と心理の融合シーンでもある。

「自分を曝け出す恐怖」と「仲間を救う責務」が交差し、

リョウの魔法発動は単なるスキル行使ではなく、覚悟の表明となっている。

5. ライトパーティの構造と群像的描写

第7巻のもう一つの見どころは、ライト率いる別パーティの描写だ。

ライトは社交的でリーダーシップに長けた冒険者であり、

リョウの“静かな強さ”とは真逆の存在。

彼のパーティはバランス型で、支援職・盾職・魔法職が連携する現実的構成。

リョウがこのチームに加わることで、

“孤独な万能者”と“協働する凡人たち”という構図が浮かび上がる。

特に、魔法使いメンバーの「リョウの力に気づく」描写は、

信頼・恐怖・嫉妬が入り混じる社会的ドラマとして秀逸。

ライトとの対比を通して、リョウの孤立と共感の狭間が際立ち、

物語に人間関係の“温度差”が加わることで、

この巻は単なるバトル巻ではなく、群像劇的深みを獲得している。

6. 魔法使いキャラの心理的ポジション

第7巻で特に注目されるのが、ライトパーティの魔法使いキャラです。

彼(または彼女)は、リョウの魔法行使を偶然目撃し、

「この新人は何かを隠している」と直感的に察知します。

その後の行動は単なる興味ではなく、“職業的本能”による観察です。

魔法使いとしての知識と分析力から、

リョウが放った魔法の正確さ、詠唱速度、魔力制御の質を見抜いてしまう。

つまり、彼(彼女)はリョウにとって「鏡」的存在であり、

隠された才能を映し出す観測者なのです。

リョウが“力を隠す者”なら、魔法使いは“真実を暴く者”。

この構図が第7巻の心理的緊張を支える核心であり、

物語後半では、二人の間に“信頼か暴露か”という二項対立が生まれます。

7. スキル横伸ばしシステムの哲学的分析

「スキル横伸ばし」は、本シリーズ独自の成長モデルです。

一般的なRPG的世界観では、スキルは“縦”に強化されるもの。

しかし、リョウは「複数の基礎能力を掛け合わせて応用する」──

つまり、深さではなく広がりで強さを得るタイプの主人公です。

この“横伸ばし”思想は、現代の教育論やAI学習にも通じる発想。

専門一点突破ではなく、

多分野の知識を連結して「創造的判断力」を高める構造に近い。

そして、リョウが“万能チート”と呼ばれるのは、

スキルを網羅的に学ぶ中で、知識間の化学反応を起こしているからです。

この哲学的な設定は、単なる能力システムではなく、

「知性と柔軟性を持つ者が真の強者」という思想の表現とも言えます。

8. 「才能の器」というタイトルの多義性

“才能の器”という言葉は、シリーズ全体の核テーマです。

表面上は「スキル成長の限界を示す容れ物」という意味ですが、

7巻で描かれるリョウの姿は、それを精神的な比喩へと昇華させています。

つまり、“才能の器”とは「力をどう扱うか」という倫理的選択の象徴。

器が大きいとは、能力が高いことではなく、

欲望・恐怖・責任といった感情を受け止められる強さを指します。

リョウが力を抑えるのも、

この“器の成熟”のために必要なプロセスなのです。

彼の内面にある「使いたい」「隠したい」という矛盾こそ、

タイトルの“才能”と“器”がぶつかり合うドラマの中心といえます。

9. 世界観と迷宮のメタ構造

迷宮は本作における“世界の象徴”であり、

同時にリョウ自身の内面を投影する存在でもあります。

第7巻で登場するコカトリス戦が行われる階層は、

単なる戦闘フィールドではなく、“精神の試練場”のような設計。

コカトリスの石化攻撃=停滞、

毒霧=汚染された感情、

暗闇の通路=無意識領域の象徴。

迷宮とは、リョウが自らの能力を「認識」するための舞台であり、

彼が強敵を倒すほどに、自我が明確になっていく。

つまり、外界を進む物語でありながら、

内面を掘り下げる自己成長のメタファーでもあるのです。

作者はこの構造を通して、

“強さとは外的勝利ではなく内的統合である”という哲学を描いています。

10. 能力制御と倫理の物語性

第7巻が示すもう一つの重要テーマは、「力の制御と倫理」です。

リョウは、自分が最強であることを知りながらも、

その力を社会にどう使うか、常に選択を迫られています。

この“制御”の美学は、現代的な倫理観と響き合う部分が多い。

暴力や才能の濫用を拒むことで、

彼は単なるチート主人公ではなく、“文明的知性の象徴”となります。

一方で、危機の瞬間には感情が理性を超え、

「守るために使う力」という原始的衝動が現れる。

この揺らぎがあるからこそ、リョウは人間的であり、読者は彼に共感する。

第7巻の彼の姿は、

“力を使う正義”と“使わない勇気”の間で揺れる存在そのものです。

つまりこの物語は、“力の獲得譚”ではなく、

力の倫理を問う知的ファンタジーなのです。

11. 作画・ビジュアル演出と読解の妙

第7巻の作画は、これまでの巻よりも「静と動」のコントラストが明確です。

特にコカトリスとの戦闘シーンでは、

スピード線よりも“空間の広さ”と“光の軌跡”でスキルの迫力を表現しており、

視覚的に“立体的戦術”を感じ取れる構成になっています。

また、リョウの魔法発動シーンで見られる淡い光の描写は、

「制御」と「爆発」の狭間にある心理の緊張を可視化する演出。

キャラの表情も繊細で、

恐怖・決意・覚悟といった感情が、

一枚絵のようなコマ構成で静かに語られています。

特筆すべきは、魔法使いキャラとの視線の演出。

わずかな目線の揺れや口元の動きだけで、

“疑念”と“興味”が伝わるよう設計されており、

心理戦を絵で読ませる力量が光ります。

この「読者に考えさせる作画設計」が、

本シリーズの知的ファンタジーとしての評価を支えていると言えるでしょう。

12. 作者の物語構築技法

本シリーズの魅力は、派手な戦闘よりも“構造美”にあります。

作者は物語を「三層構成」で組み立てています。

1️⃣ 外的構造:迷宮攻略というRPG的枠組み

2️⃣ 中間構造:社会関係・パーティの人間模様

3️⃣ 内的構造:リョウの心理と哲学的葛藤

この三層が常に並行して動くことで、

どの章にも“事件”と“成長”が同時に存在する。

第7巻では特に、中間構造(仲間との関係)と内的構造(自制の哲学)が密接に結びつき、

作品全体の厚みを増しています。

また、会話のテンポと戦闘のテンポがリンクしており、

戦略的な思考がそのまま台詞のリズムに転化されている点も特徴的です。

これは「知能型主人公もの」として極めて洗練された構成。

読者は戦闘と哲学の両面でリョウの思考を“体感”できるのです。

13. 読者層と市場反応分析

第7巻は、シリーズの中でも読者反応が最も熱かった巻の一つです。

SNSやレビューサイトでは、以下のような層別評価が明確に見られます。

-

戦術派読者(男性中心):「コカトリス戦の構成が神」「バトル描写が理詰めで快感」

-

心理派読者(男女混合):「リョウの葛藤がリアル」「万能の孤独をよく描けている」

-

批評層(考察系ファン):「スキル横伸ばし=知性の成長論というメタ構造が面白い」

特に“力を使わないチート”というリョウの立ち位置が、

従来のチート主人公との差別化として高く評価されています。

Kindle版レビューでも、

「頭脳で戦うタイプの主人公が魅力的」「群像劇として深みが出た」といった声が多く、

読者満足度は非常に高い。

また、読者層の男女比が比較的均衡しているのも特徴です。

(一般的なバトルラノベに比べ、女性比率がやや高め)

14. 他作品との比較と差別化

“万能チート”というジャンルは、

現代ライトノベル界でも飽和状態にあるテーマです。

しかし『才能の器』は、次の3点で明確に差別化されています。

1️⃣ 抑制型チート構造

リョウは「力を見せない」ことで存在感を示す。

従来の“ドヤ系最強”ではなく、“沈黙の知性”で魅せる主人公像。

2️⃣ 知的スキルシステム

スキル横伸ばし=論理的思考の拡張。

ゲーム的設定を抽象思考に転換し、哲学的読後感を実現。

3️⃣ 群像的倫理構造

仲間や敵にも「正義」があり、善悪が単純でない。

これは『無職転生』の成長要素や『盾の勇者』の葛藤に近いが、

本作は“知能と自制”を軸に据えている点で異質。

その結果、

『才能の器』は「思考型チートもの」という独自ジャンルを築いており、

知的ライトファンタジーとして高い持続性を持つシリーズに進化している。

15. 総括:万能チートは“人間の限界”を描く哲学である

第7巻を読み終えると気づくのは、

“万能”とは、無限の力を持つことではなく、

限界を理解する知恵であるということ。

リョウは、自分の強さを恐れ、隠し、制御する。

それは弱さではなく、人間としての成熟を意味する。

この“抑制の強さ”こそが、

本作を他のチート作品と根本的に分ける要素です。

迷宮の奥へ進むことは、

外敵を倒す旅ではなく、“自分の内側を知る旅”。

リョウが選んだ沈黙と節制の戦い方は、

現代社会における「知性と倫理の物語」として読者の共感を呼びます。

第7巻は、その哲学的テーマが最も濃く結晶した巻。

この物語が今後どう展開していくのか──

「万能とは何か」「才能とは誰のためにあるのか」

その答えを探す旅は、迷宮よりも深く続いていく。