このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 変な地図 ネタバレ・結末考察

- 1. 「変な地図」あの栗原さん登場!雨穴・変なシリーズ集大成の謎を解く

- 2. 雨穴「変な地図」あらすじ・ネタバレなし解説 ─ 7体の妖怪と古地図の真実

- 3. 雨穴『変な地図』登場人物紹介:栗原・祖母・妖怪7体の関係とは?

- 4. 雨穴「変な地図」構造分析:廃集落・トンネル・民宿…舞台の意味を読み解く

- 5. 雨穴「変な地図」ファン必携:シリーズ「変な家」「変な絵」との繋がりを総覧

- 6. 雨穴『変な地図』考察マップ付き!古地図に刻まれた7体の妖怪の正体とは?

- 7. 雨穴「変な地図」レビュー:ホラー×ミステリー×青春が融合する異形の王道

- 8. 雨穴「変な地図」Kindle版特典解説:朗読動画&考察マップを徹底紹介

- 9. 雨穴『変な地図』舞台裏インタビュー:作家が明かす“シリーズ集大成”への思い

- 10. 雨穴「変な地図」総括:シリーズ完結と“記録する恐怖”の核心

- 11. 雨穴「変な地図」読後考察:妖怪伝承と現代社会へのメタファー

- 12. クロージング:変なシリーズの未来と“雨穴”という作家の軌跡

変な地図 ネタバレ・結末考察

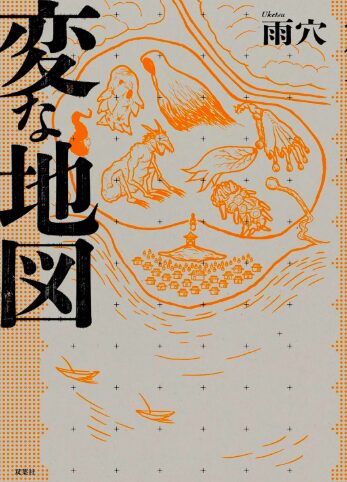

雨穴の最新作『変な地図』は、『変な家』『変な絵』に続く“変なシリーズ”の集大成。主人公は、ついに再登場したあの栗原さん。祖母の不審死と、七体の妖怪が描かれた謎の古地図──。2015年、大学生だった栗原はその真相を追い、海沿いの廃集落や潰れかけの民宿、因縁のトンネルを巡る旅に出る。恐怖、喪失、そして再生。雨穴が描くのは、人の記憶と地図に刻まれた“見えない線”の物語だ。ホラー×ミステリー×青春が交錯する異形の王道小説として、ファン必読の一冊。

1. 「変な地図」あの栗原さん登場!雨穴・変なシリーズ集大成の謎を解く

雨穴による大人気「変な」シリーズ最新作『変な地図』では、ついにファン待望の人物──あの栗原さんが主人公として帰ってきた。

『変な家』『変な絵』で物語の核心に迫っていた“語り手”が、今回は自らのルーツを探る旅に出る。

舞台は2015年。祖母の不審死をきっかけに、栗原は一枚の「古地図」を手にする。そこには七体の妖怪が描かれており、その意味を追ううちに、彼は封印された集落・事故の記録・失われた手記にたどり着く。

ホラー・ミステリー・青春・恋愛が交錯する構成は、これまでのシリーズの“集大成”と呼ぶにふさわしい。

本作では、栗原が単なる観察者ではなく“運命の中心”に立つことで、読者自身が物語の恐怖と謎を同時に追体験できる。

雨穴特有の「静かな狂気」「違和感の連鎖」が地図という象徴的モチーフで展開し、シリーズの核心──“日常の裏側に潜む異形の構造”──がより明確に浮かび上がる。

2. 雨穴「変な地図」あらすじ・ネタバレなし解説 ─ 7体の妖怪と古地図の真実

『変な地図』は、大学生・栗原が祖母の死にまつわる謎の古地図を手がかりに旅に出る物語だ。

古地図には、7体の妖怪が描かれていた。祖母の死因、地図の由来、そして描かれた妖怪の意味──すべてがひとつの真実に収束していく。

舞台は海辺の寂れた集落、廃トンネル、朽ちた民宿、古い祠。各章ごとに地図の“印”に沿って物語が展開し、読者はまるで栗原とともに地図をなぞるように謎を解く。

中盤には、地図に描かれた「妖怪」が象徴する“失われた人々の記憶”が明らかになり、ホラーでありながら切ない人間ドラマとしての深みを見せる。

ネタバレを避けつつ言えば、この物語は「祖母の死」だけでなく、「記録すること」「地図を描くこと」「生きた証を残すこと」をテーマにしている。

地図上の線が物語の構造をなぞる──それが『変な地図』の文学的仕掛けであり、雨穴が到達した“語りの最終形”なのだ。

3. 雨穴『変な地図』登場人物紹介:栗原・祖母・妖怪7体の関係とは?

物語を貫くのは、主人公・栗原と祖母の絆、そして「地図に描かれた妖怪」との不可思議な関係だ。

栗原は一見普通の大学生だが、彼の過去には祖母との秘密の記憶がある。祖母が残した古地図には、なぜか7体の異形が描かれており、それぞれが“人間の感情の象徴”として機能している。

祖母──沖上喜見子は、地元伝承の研究者として知られていた人物であり、死の直前まで「ある地図」を書き換え続けていた。

その地図が何を意味するかは、彼女の死とともに封印されたが、栗原の旅によって再び開かれる。

7体の妖怪には名前や姿が明確に示されないが、それぞれが“祖母の記憶と後悔”を体現する存在であることが示唆される。

彼らは単なる怪異ではなく、人間の罪・忘却・救済を象徴する“地図上の生き物”。

この構造が、『変な家』『変な絵』の“構造物に宿る恐怖”を受け継ぎながらも、より詩的で心理的な深みに進化している点が、本作の最大の魅力だ。

4. 雨穴「変な地図」構造分析:廃集落・トンネル・民宿…舞台の意味を読み解く

『変な地図』は、物語そのものが「地図構造」になっている。

主人公・栗原が訪れる廃集落、崩れかけた民宿、事故多発のトンネルなど、各舞台は単なるロケーションではなく、“地図上の座標”として配置されているのだ。

たとえば、廃集落は“記憶の空白”を象徴し、トンネルは“過去と現在をつなぐ導線”として描かれる。民宿は“生と死の境界”を暗示する場であり、宿泊者が口々に語る「同じ夢」のエピソードが、物語の核心にリンクしていく。

雨穴の筆致はホラー的でありながら、空間設計に緻密な建築的思考がある。

『変な家』の間取り、『変な絵』の構図、そして『変な地図』の座標──この3部作はすべて“空間を読み解く文学”だ。

つまり、読者がページをめくることは地図を辿る行為であり、物語を読むことは“迷い込む体験”そのものなのである。

その構造理解こそが、この作品を何倍も深く味わう鍵になる。

5. 雨穴「変な地図」ファン必携:シリーズ「変な家」「変な絵」との繋がりを総覧

『変な地図』は、単独でも読めるが、『変な家』『変な絵』を経て読むことで初めて“シリーズ全体の真意”が見えてくる。

前作では「間取り」や「絵画」といった静的なモチーフを通して、人間の内面や過去を暴く構成だったが、今作ではそれが「地図=動的な空間」に進化した。

『変な家』では“家族の秘密”を、『変な絵』では“記録の歪み”を描いた。

そして『変な地図』では“記憶の継承”がテーマに据えられている。

主人公・栗原は前作で一度だけ言及された存在であり、彼が再登場することで、3作をつなぐ伏線がすべて回収される。

また、作中には『変な絵』の登場人物が別名で登場している可能性を示す描写があり、読者考察が盛り上がる要因となっている。

“変なシリーズ”は単なるホラー連作ではなく、時間・空間・記憶を三層的に結び付けた壮大な構造実験なのだ。

本章では、その関係性を整理しながら、シリーズを通して貫かれる「記すことの恐怖」を考察する。

6. 雨穴『変な地図』考察マップ付き!古地図に刻まれた7体の妖怪の正体とは?

本作最大の謎――古地図に描かれた“7体の妖怪”。

彼らは一見、超自然的な存在に見えるが、物語を通して浮かび上がるのは、人間の罪や記憶を象徴するメタファーとしての妖怪像だ。

古地図は、実際には「ある出来事を隠すための記録」であり、妖怪の一体一体が、その土地で起きた悲劇や封印を示す“印”として描かれている。

たとえば、海辺の妖怪は“溺死者の記憶”、トンネルの妖怪は“閉じ込められた声”、山の妖怪は“祠に祀られた存在”を意味する。

その全体像を俯瞰できるのが、付録として収録されている「考察マップ」だ。

読者はマップ上の印を辿ることで、物語の伏線回収と心理的構造を体験的に理解できる。

これは、雨穴がこれまで得意としてきた“間取り型ミステリー”を、読者参加型へと昇華させた手法と言える。

ホラーでもあり、地理的パズルでもある『変な地図』は、まさに現代文学における“読者が歩く物語”なのだ。

7. 雨穴「変な地図」レビュー:ホラー×ミステリー×青春が融合する異形の王道

『変な地図』は、恐怖を描くだけのホラーではない。

むしろ、青春小説としての瑞々しさと、サスペンスとしての緊張感を兼ね備えた“異形の王道小説”だ。

物語を読み進めるうちに、読者は栗原の“喪失から再生への旅”に引き込まれる。

雨穴作品特有の不気味さ――静けさの中に忍び寄る異常――が、今回は郷愁や哀しみの感情と結びついており、読後に残る余韻は深い。

中盤以降の展開では、ホラーの文法とミステリーの構造が見事に融合し、「真実を知ることが怖い」という人間的テーマにたどり着く。

特筆すべきは、シリーズを通して進化する“語りの演出”。

地図という記録メディアを媒介に、語り手と読者の視点が幾重にも交錯し、現実と虚構の境界が揺らぐ。

怖さと切なさ、理屈と感情が交わるバランスが絶妙で、まさに2020年代を代表するホラーミステリー文学の到達点と言えるだろう。

8. 雨穴「変な地図」Kindle版特典解説:朗読動画&考察マップを徹底紹介

電子書籍版『変な地図』には、紙書籍にはない特典が付属している。

そのひとつが、著者・雨穴本人による朗読動画「沖上喜見子の手記」だ。

物語中で重要な役割を果たす祖母の“未公開手記”を、雨穴自身が淡々と、しかし確かな温度で読み上げる。

声のトーンや間の取り方が、文字では伝わらない恐怖と哀しみを呼び起こす。

もう一つの特典「考察マップ」は、読者の体験を拡張する仕掛けだ。

マップ上には、物語に登場する舞台が時系列順に整理され、クリックやタップで関連エピソードを確認できる。

読者は栗原の旅路を“自分の手で歩く”ように追体験でき、作品への没入感が飛躍的に高まる。

これらの特典は、物語世界を二次的に再構築する拡張現実的要素を持つ。

紙とデジタルを横断する表現は、まさに“変なシリーズ”の進化形。

雨穴が物語とメディアの新しい融合を提示した意欲的試みといえる。

9. 雨穴『変な地図』舞台裏インタビュー:作家が明かす“シリーズ集大成”への思い

制作開始からおよそ3年、雨穴が『変な地図』で目指したのは「終わらせるための物語」だったという。

インタビューで彼はこう語る。

「“変な”シリーズは、恐怖を描くことが目的ではなく、違和感の中にある“人の記録”を描きたかった。地図はその象徴なんです。」

取材によると、物語の原案は“実在の古地図”から着想を得たもの。

そこに描かれていた七つの印が、本作の7体の妖怪の原型になっている。

また、舞台設定には実際の海沿いの廃村やトンネル跡地を取材しており、現地で撮影した写真の一部が作品のビジュアル構成にも影響を与えているという。

さらに雨穴は「この物語を書き終えたとき、自分の中の“怖さ”が少しだけ変わった」とも語る。

恐怖とは、未知ではなく“理解できてしまう悲しみ”のこと。

その言葉は、シリーズの核に通じる哲学であり、『変な地図』が“ホラーを超えた文学”として評価される理由でもある。

10. 雨穴「変な地図」総括:シリーズ完結と“記録する恐怖”の核心

『変な地図』は、“変なシリーズ”の総決算であり、同時に「記録することの恐怖」を描いた作品でもある。

『変な家』では“家という構造物”が人間の心を映し、『変な絵』では“記録としての絵画”が過去の罪を暴いた。

そして今作『変な地図』では、“空間としての記録”――すなわち地図――が、人間の記憶と祈りを包み込む装置として現れる。

雨穴は、この3部作を通して「物語を残す」ことそのものの危うさを問い続けてきた。

地図は安全のために描かれるが、同時に“失われたもの”を固定化する。

祖母が地図を手にして命を落としたのは、その矛盾を抱えたまま真実を描こうとした結果だった。

物語の終盤、栗原が見つけた“ある線”は、まさにその継承を象徴する。

読者は、最後のページで“恐怖”と“理解”の境界が曖昧になる瞬間に立ち会う。

それこそが、『変な地図』という作品が提示する、最も深く静かなホラーの形だ。

11. 雨穴「変な地図」読後考察:妖怪伝承と現代社会へのメタファー

一見すると妖怪譚のように見える『変な地図』だが、実は現代社会の寓話でもある。

7体の妖怪が象徴するのは、忘れ去られた土地、記録されない人々、語られない歴史。

つまり、この物語は“日本の地図から消えた声”を拾い上げる試みなのだ。

特に印象的なのは、終盤の「潰れかけの民宿」のエピソード。

そこで語られる“この土地の地図は何度も書き換えられた”という台詞が、現代における情報操作や風化する記憶を暗示している。

妖怪とは、社会から排除されたものの象徴であり、地図とはそれを“可視化する手段”だ。

雨穴は、この作品で都市伝説や民俗学の枠を超え、社会的記憶を扱う作家へと進化した。

読後に残るのは恐怖よりも、静かな共感と、消えゆくものへの哀惜。

『変な地図』は、ホラーという形式を借りた“記憶の文学”でもある。

12. クロージング:変なシリーズの未来と“雨穴”という作家の軌跡

『変な地図』をもってシリーズは一区切りを迎える。

だが、雨穴の創作は終わらない。

彼が描いてきたのは“異常”の物語ではなく、“異常を受け入れる社会”の記録だ。

インタビューでは「これで“変な”シリーズはいったん終わり。でも、次は“形のないもの”を書きたい」と語っている。

“家”“絵”“地図”という“形ある記録”の三部作を経て、彼が次に目指すのは“記録されない領域”なのかもしれない。

本誌では、ファン投票による「あなたが選ぶ変なシリーズ名場面TOP10」も実施予定。

また、特設サイトでは“あなたの地元の変な地図”投稿キャンペーンも展開中。

雨穴が提示した“異形の地図”は、読者一人ひとりの心の中に描かれ続けていく。

ページを閉じた瞬間、あなたの中にも、ひとつの“地図”が浮かび上がる――

それが、『変な地図』という作品の、本当の読後体験である。