このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

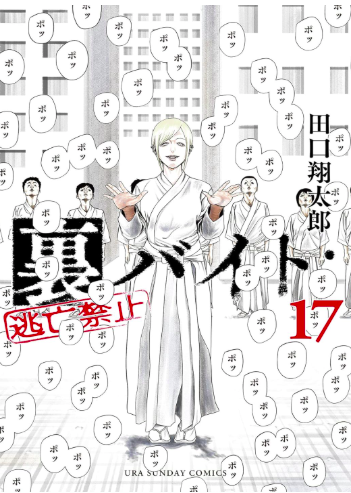

- 『裏バイト:逃亡禁止(17)』白明気神論編あらすじ・感想

『裏バイト:逃亡禁止(17)』白明気神論編あらすじ・感想

『裏バイト:逃亡禁止(17)』は、田口翔太郎が描くダークホラーシリーズの最新章。

「白明気神論編」と題された本巻では、“救世主の誕生と死、そして復活”をめぐる宗教的神話が、裏バイトの世界に新たな恐怖をもたらす。

信仰と狂気、救済と破滅が交錯する中で、人間の弱さと希望が赤裸々に描かれる。

仕事の恐怖から“信じることの地獄”へ――シリーズの核心に迫る衝撃の第17巻。

読む者の心に深く爪痕を残す、至高のホラー体験がここにある。

第1章 シリーズ最新刊『裏バイト:逃亡禁止(17)』白明気神論編の全貌

『裏バイト:逃亡禁止(17)』(著:田口翔太郎)は、「裏少年サンデーコミックス」レーベルから刊行される大人気ホラーシリーズの最新刊であり、通称“白明気神論(はくめいきしんろん)編”としてファンの間で話題沸騰中の一冊だ。

シリーズの特徴である“裏社会の歪み”と“人間の狂気”という要素が、今回は宗教と信仰という極めて危ういテーマと結びついて展開される。

物語は、「新・白明気神論 教祖誕生記念」という衝撃的なフレーズから始まる。救世主は“白明なる母の子”として生まれるが、邪悪な存在の陰謀によって翼をもがれ、死を迎える――という寓話的な導入だ。しかしその後、友人の助けと“気神(かみ)”の力により、救世主は再び復活する。

この展開は、これまでの裏バイトシリーズの“仕事の恐怖”から、“信仰の狂気”へと焦点を移す重要な転換点だといえる。現実の労働や金銭を主題にしてきたシリーズが、17巻でついに「人の心の拠り所」という最も根源的なテーマに踏み込んだのだ。宗教的狂信と人間の善悪が交錯する中で、“裏バイト”の真の意味が再定義される――そんな一冊である。

第2章 救世主誕生と“翼をもがれる”瞬間――17巻あらすじと物語の核心

『裏バイト:逃亡禁止(17)』の物語は、まさにタイトルにある“逃亡禁止”の真意を問い直す内容となっている。

新たなエピソードでは、“オチョッコ・ペポ”と呼ばれる異質な存在を中心に、人々が信仰と恐怖の狭間で翻弄される世界が描かれる。

救世主と称される人物が「白明なる母」から生まれるという神話的な設定を軸に、物語は急速に不穏な方向へ進む。彼の存在は人々に希望をもたらす一方で、邪悪な勢力によってその「翼」を奪われる。この“翼をもがれる”という描写は、単なる比喩ではなく、救済者が利用され、壊され、再生するまでの人間ドラマを象徴している。

そしてその後、友人たちの助力と“気神(かみ)”の手によって彼が再び蘇る瞬間は、救いではなく“再び地獄を見る覚醒”として描かれる――それこそが『裏バイト』という作品の皮肉であり、美学だ。

第17巻の物語は、従来の短編連作形式の枠を超え、シリーズ全体を通じた神話的構造を帯び始めている。善悪の境界、現実と信仰の曖昧さ、そして“神”とは誰なのか。田口翔太郎が提示するのは、単なるホラーではなく、現代社会への鋭い風刺でもある。

第3章 オチョッコ・ペポ、メルパフ、ケン、ハイフマー――新章で動き出すキャラクターたち

第17巻で読者の注目を集めるのが、新たに登場するキャラクター群――オチョッコ・ペポ、メルパフ、ケン、ハイフマーだ。

彼らは単なる脇役ではなく、白明気神論という宗教体系の中で異なる立場を象徴している存在として描かれている。

まず「オチョッコ・ペポ」は、この章の中心に据えられる“語り部”であり、同時に世界の歪みを映す鏡のような存在だ。彼は救世主の誕生と死を目撃し、その意味を解釈する語り手として機能する。どこか滑稽で、しかし異様なほど純粋な彼の言葉は、狂信と正気の境界を曖昧にする。

一方、「メルパフ」と「ケン」は、信仰の対象を疑う“外の者”として登場する。彼らは信じることに救いを求めながらも、その信仰が壊れていく過程を体現する。特にメルパフの内面的な葛藤は、シリーズの中でも最も人間的な悲しみを帯びており、読後に深い余韻を残す。

そして「ハイフマー」は、物語終盤で現れる象徴的な存在。彼は“神の声”を代弁するような存在として描かれ、その正体や動機は明らかにされないまま物語を終える。この不気味な余韻が、『裏バイト:逃亡禁止(17)』という作品を単なるホラーの枠から逸脱させ、読者に「信じるとは何か」という問いを残す。

第4章 宗教×ホラーが生む狂気のリアリティ

『裏バイト:逃亡禁止(17)』の最大の特徴は、宗教的神話と現代ホラーを融合させた異質なリアリティにある。

「白明気神論」という架空の宗教体系は、まるで現実に存在しているかのような説得力を持ち、その信仰構造が読者に不気味な共感を抱かせる。田口翔太郎は、架空の経典や儀式を描くだけでなく、そこに“人がすがる理由”を緻密に組み込むことで、単なるフィクションではなく社会的恐怖へと昇華させている。

シリーズ全体を通じて、“仕事”や“金銭”を通じて人間の業を描いてきた『裏バイト』が、17巻で扱うのは“信仰”という新たな依存だ。

裏バイトに参加する者たちは、仕事ではなく“救済”を求めて動く。その構図は、現代社会における宗教的ビジネスやカルト的構造の縮図でもある。

特に印象的なのは、“神”が人を救うのではなく、“人間が神を作る”という逆転構造だ。

白明気神論の教祖誕生という出来事は、まさにこのテーマの象徴であり、信じることの愚かさと美しさを同時に描き出す。ホラーの恐怖は血や暴力ではなく、「信じること」そのものの不安定さに潜んでいるのだ。

第5章 シリーズファンが語る17巻の衝撃と魅力

第17巻は、シリーズの中でも特にファンの間で評価が分かれる“問題作”といわれている。

従来の『裏バイト』が見せてきた「短編オムニバス形式の即効的恐怖」から一歩踏み出し、物語全体に長期的な神話構造を導入したためだ。だが、それこそが本作の挑戦であり、シリーズをより深い物語へと進化させた要因でもある。

SNS上では、「今回は理解するのに時間がかかったが、読後の衝撃が強烈」「宗教的モチーフの使い方が天才的」「怖いのに、どこか救われた気もする」など、読者の反応が二極化している。

一方で、長年の読者からは「シリーズの核心に触れた」「これまでの裏バイトがこの章に収束していくようだ」と高い評価も見られる。

ファンが共通して挙げる魅力は、“意味のわからなさが恐怖を増幅させている”点だ。

田口翔太郎の筆致は、読者に「理解」ではなく「体験」を求める。17巻では、解釈を超えた異様な世界観が、読者の想像力に働きかける構成になっており、そこにシリーズ最大の“怖さ”と“魅力”がある。

裏バイトを長く追ってきた読者にとって、この巻はまさに**「教典」的存在**――物語の意味を読み解くための重要な鍵を握る一冊なのだ。

第6章 白明気神論編が描く“救済と再生”の構造

第17巻はホラーでありながら、同時に**「救済の物語」**でもある。

“救世主が翼をもがれ、死に、そして復活する”という構造は、宗教神話における「再生」のモチーフそのものだ。だが、田口翔太郎が巧みなのは、この再生を“祝福ではなく呪い”として描いている点である。

物語中、救世主が再び目を覚ます瞬間は、光ではなく暗闇の中で描かれる。

それは彼が神に選ばれたからではなく、人々の恐怖と欲望が“神”という概念を生んだからだ。ここに、『裏バイト』シリーズが一貫して描いてきた「人間の弱さと強さの同居」が凝縮されている。

“救済”とは本当に救いなのか――それとも“再び苦しむための覚醒”なのか。

白明気神論編は、そんな哲学的問いを読者に突きつける。

メルパフ、ケン、ハイフマーといったキャラクターたちは、それぞれ“信じる者”“疑う者”“導く者”という異なる役割を背負い、信仰という舞台で交錯する。

その結末は決して明快ではないが、人間が何かを信じたいという本能そのものが、最大の恐怖として描かれている。

第17巻は、シリーズの中で最も不気味で、最も人間的な“再生の物語”だ。

そしてその終わりは、次巻以降に続くさらなる“神話的ホラー”の幕開けを予感させる。

第7章 読者層別おすすめポイントと読み解き方

『裏バイト:逃亡禁止(17)』は、単なるホラー漫画ではなく、読む人の背景や価値観によって“受け取り方が変わる”稀有な作品だ。

ここでは、読者層ごとのおすすめポイントと、どう読むとより深く味わえるかを整理してみよう。

🔹 ホラー・サスペンス好きの読者へ

この巻は、宗教ホラーとしての完成度が非常に高い。

目に見えない恐怖、静かな狂気、そして人間の心理をえぐる演出――どれもが緻密に積み上げられている。特に「翼をもがれた救世主」の描写は、グロテスクではないのに背筋が凍るほどの不気味さを放つ。

Jホラーや心理スリラーが好きな読者には、圧倒的な没入感を味わえるだろう。

🔹 社会派ドラマ・人間劇を求める読者へ

17巻は、宗教という“集団心理”を通じて現代社会の病理を映す構造になっている。

人はなぜ信じるのか、なぜ誰かにすがるのか――この問いは現実社会にも直結する。

田口翔太郎の筆致は冷徹でありながら、人間の弱さを決して否定しない。そこに本作の“人間ドラマ”としての魅力がある。

🔹 シリーズ未読・新規読者へ

一見難解に思えるが、17巻は“新章”としての区切りが明確なため、初めてでも入りやすい。

宗教組織「白明気神論」という新要素が導入され、過去の事件との直接的なつながりは少ない。

ただし、シリーズ全体を読むと、裏バイトというシステムの“社会的寓意”がより深く理解できるだろう。

第8章 『裏バイト』における社会風刺と時代性

『裏バイト:逃亡禁止』は、単なる恐怖体験を描く作品ではない。

シリーズ全体を通じて、“現代社会の裏側”を映し出す強烈な社会風刺作品として機能している。

そして第17巻では、それが「信仰」「救済」「依存」というテーマに形を変えて表現されている。

現代の日本社会において、“信じる対象”は多様化している。

宗教だけでなく、SNS・インフルエンサー・政治・企業・カルト的思想など――人はいつの時代も何かにすがりたい存在だ。

田口翔太郎は、そうした現代人の“信仰の代替物”をホラーの題材として昇華している。

白明気神論の狂信者たちは、単なる異常者ではなく、「安心を求めた普通の人々」だという点が重要だ。

また、“逃亡禁止”というタイトルが暗示するのは、社会構造から逃れられない現代人の悲劇である。

裏バイト=裏社会の仕事という設定は、実は「現代労働の隠喩」とも言える。

この17巻では、「働くこと」から「信じること」へと依存の対象が移ったに過ぎない。

つまり、裏バイトとは“人間が何かに従属する構造”そのものの象徴なのだ。

『裏バイト』シリーズは、社会的リアリズムと寓話的恐怖を巧みに融合させ、現代を映すホラーとして確立されつつある。

第17巻はその中でも特に、“信仰”というもっとも危うい現代テーマを扱った野心作だ。

第9章 今後の展開予想とシリーズの未来

第17巻「白明気神論編」は、物語全体の“新たなフェーズの始まり”を示している。

これまで裏バイトは、さまざまな“依頼”や“事件”を描くオムニバス形式だったが、ここからはより長期的なストーリーラインが展開される可能性が高い。

まず注目すべきは、「白明気神論」の今後の動向だ。

この宗教組織が一度きりのエピソードで終わるとは考えにくい。

むしろ、救世主の復活と共に“裏バイトの起源”や“気神(かみ)の正体”に迫る大きな物語軸に発展する可能性がある。

田口翔太郎はこれまでも、短編の積み重ねを通して少しずつ世界観を広げてきた作家であり、17巻でその“総合的伏線”が動き始めた印象がある。

また、17巻で登場したキャラクター「メルパフ」「ケン」「ハイフマー」は、おそらく“新たな裏バイトの参加者”や“教団の核”として再登場するだろう。

彼らの動機や過去が語られることで、裏バイトという組織そのものがどのように世界と関係しているのかが明かされるはずだ。

そして、シリーズタイトル“逃亡禁止”が示す最終テーマは――

「人はどこまで逃げずに、世界と向き合えるのか」

という問いに行き着く。

『裏バイト』はホラーでありながら、人間の根源的な“逃げられなさ”を描く作品だ。

第18巻以降は、恐怖と信仰、そして現実を貫く“生の物語”として、さらに深みを増していくことだろう。

第10章 まとめ:『裏バイト:逃亡禁止(17)』が描く“恐怖の正体”

『裏バイト:逃亡禁止(17)』は、単なるホラー漫画の枠を越えた“現代寓話”である。

これまでのシリーズが描いてきた「裏社会の仕事」というテーマは、人間の欲望と社会構造の闇を象徴していた。

だが第17巻では、その闇がついに**“信仰”という形で内面化される**。

人々は救いを求めて神を作り、神に縋り、その果てに再び自らの手で破壊してしまう。

――そこにこそ、田口翔太郎が描き続けてきた“恐怖の本質”がある。

恐怖とは、異形の存在や血の描写ではなく、人間そのものが生み出す狂気だ。

「白明気神論編」は、信仰という最も崇高で危険な感情を題材にすることで、人の心の弱さを暴き出す。

その恐怖は読者の内面にも静かに侵入し、ページを閉じてもなお消えない。

そして、タイトルにある“逃亡禁止”という言葉は、

現実から、責任から、信仰から――逃げることを許されない人間の宿命を示している。

第17巻は、そんな「逃げられない恐怖」を最も純粋な形で描いた、シリーズの転換点であり、傑作と言ってよい。

『裏バイト』は、人間が作り出した世界の歪みを見つめ続ける。

そしてそれを「恐怖」として、読者に突きつける。

その構造こそが、裏バイトシリーズの最大の魅力であり、ホラー漫画としての芸術性なのだ。