このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

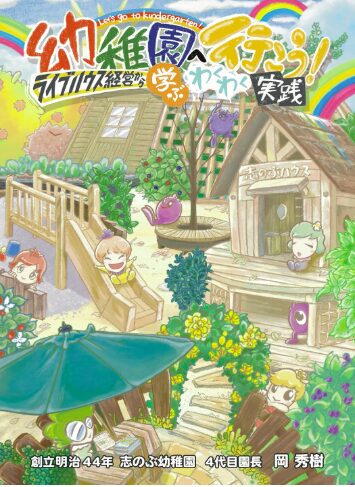

ライブハウスの仕掛け力で創る幼稚園経営わくわくの教育現場をつくる方法

ライブハウスで年間300本のイベントを仕掛けてきた店長が、幼稚園の園長に転身――。本書『幼稚園へ行こう!』は、音楽業界で培った“仕掛け力”と“演出力”を幼児教育に応用し、子どもも大人もわくわくできる新しい幼稚園像を描く実践ドキュメントです。園を「まちの未来のデザイン室」と位置づけ、地域とつながる教育、自由を育むプレイパーク、先生が輝く職場づくりなど、これからの時代に必要な教育とコミュニティのかたちを提示します。

第1章:家系に宿る教育の志と、ミーハーな少年時代

代々続く女系の理念

志のぶ幼稚園の歴史は1911(明治44)年、東京・目黒に端を発する。100年以上の歩みのなかで、一貫して受け継がれてきたのは「人を育て、まちを育てる」という女系の理念だった。

幼稚園という場は単なる教育機関ではなく、地域の“文化”を育む拠点であるという信念が代々の園長に息づいてきた。著者・岡秀樹氏もその流れを受け継ぐが、彼の人生はまさに“異端”から始まる。教育家の家に生まれながら、彼は幼少期から音楽やイベントの世界に強く惹かれていった。

人生は生まれる前から決まっていた?

岡氏は回想する。「自分が園長になることは、どこかで“決められていた”のかもしれない」。

教育の現場に戻るまでの遠回りな道のりには、偶然と必然が交錯する。家族の背中を見て育ち、幼少期から“人の集まる場所”に心を躍らせた彼にとって、ライブハウスも幼稚園も同じ「人と人がつながる場」だった。

つまり、“場をつくる”ことこそが自らの宿命であり、その原点は家族の中にあったのだ。

夢中で駆け抜けた少年時代(A面&B面)

音楽にのめり込み、ドラムを叩き、バンド活動に明け暮れる日々。

「A面」ではバンドマンとしてライブの熱狂を追いかけ、「B面」ではどこか教育の血が流れている自分に気づく。

若き日の岡氏にとって、音楽とは“人とつながるための方法論”であり、同時に“教育の予行演習”でもあった。

この二面性が、後の幼稚園経営の“わくわくする発想力”の原点となっていく。

第2章:年間300本のイベントが教えてくれた“仕掛け力”

ドラムは仲間をつくるための方法論、大学生でC面が完結へ

ドラムを叩くことは、単なる趣味ではなかった。

「音楽は、コミュニケーションだ」。

大学時代、岡氏はバンド活動を通じて“仲間づくりの本質”を体感する。音楽のリズムを合わせることは、心を合わせること。そこに教育的なヒントが隠されていた。

やがて彼はライブイベントを企画・運営する立場となり、年300本を超えるイベントを手掛けるようになる。

この経験が、後の「人を惹きつける幼稚園経営」へとつながる“C面”の完成だった。

音楽イベントで鍛えた“空間演出”の技術

ライブハウスの仕事は、音を出すことだけではない。

「どうしたら来場者が楽しめるか」「どんな演出なら心に残るか」を常に考え続ける。

照明、音響、動線、MC、スタッフの配置まで、すべてが一つの“体験”を形づくる。

この“空間演出力”は、そのまま幼稚園の行事や日常運営に応用された。

園庭イベントや保護者会の空気づくり、子どもたちがわくわくする環境デザイン——それは、まさにライブの演出そのものだ。

どうしたら人が集まる?楽しんでもらえる?

「どうすれば、もう一度来たいと思ってもらえるのか」。

ライブハウス時代、岡氏はこの問いに何千回も向き合ってきた。

その答えは「心が動く瞬間をつくる」ことにある。

教育も同じだ。カリキュラムや施設が立派でも、子どもや保護者の心が動かなければ意味がない。

イベント運営で培った“仕掛け力”は、子どもたちの「もっとやりたい!」を引き出す保育へと転化した。

結果として、“園に行くのが楽しみになる”という感情が自然と育まれる。

第3章:ライブハウスと幼稚園、実は似ている!?

子どもたちの一日ってまるでステージ

登園から帰宅までの一日は、子どもたちにとって“ライブ”そのものだ。

開演(登園)、リハーサル(準備)、本番(活動)、アンコール(お迎え)。

子どもたちは自分自身を表現し、先生は舞台監督であり照明係でもある。

ライブハウス時代の岡氏は、観客のリアクションや空気の変化に敏感だった。

その感覚を保育に生かすことで、園全体が“ステージのような日常”へと変わっていった。

ライブハウスと幼稚園、どこが似てるの?

一見、全く違うように思えるライブハウスと幼稚園。

しかし、両者には多くの共通点がある。

どちらも「人が集い、表現し、共鳴する場」であり、「予定調和ではない奇跡」が起こる空間だ。

観客=子どもたち、スタッフ=先生、演出家=園長。

“わくわく”を共有する構造は驚くほど似ている。

違いがあるとすれば、幼稚園のステージは365日続くということだ。

「こんな体験はじめて!」わくわくがあふれだす

ライブの醍醐味は「非日常の体験」であり、教育の醍醐味は「日常の中の発見」だ。

岡氏は、この2つを融合させた。

子どもたちが「こんなこと初めて!」と感じる体験を日常に散りばめる。

それは派手なイベントではなく、園庭の草花や空、風、音、仲間との小さな発見の中にある。

“わくわく”とは、誰かが用意するものではなく、自分の感性で見つけるもの。

幼稚園がそのきっかけを提供できるとき、子どもたちは自ら人生のステージに立ち始める。

第4章:幼児期は人生の土台になる大切な時間

志のぶわいわいパークが生まれた理由

「わいわいパーク」は、志のぶ幼稚園が地域に開いた“遊びと出会いの広場”。

背景にあるのは、「園庭を知らない子どもたち」が増えているという現実だった。

都市化の中で、子どもたちは自然や仲間と出会う機会を失いつつある。

そこで岡氏は、幼稚園を「地域の公園」として開放することを決意。

遊具や草木だけでなく、“出会いの偶然”をデザインする場をつくった。

「遊びながら学ぶ」ではなく、「遊びが学びそのものになる」場所として、わいわいパークは誕生した。

つくる・出会う・感じる、“本物”を届けたい

岡氏の教育観には、ライブハウス時代の「本物志向」が息づいている。

ステージの音・照明・演奏は、観客の五感を刺激する“リアルな体験”だ。

幼稚園でも同じく、子どもたちには“本物”を届けたい。

画面越しの世界ではなく、泥の感触・音の響き・仲間の声を通じて感じるリアリティ。

その体験が、想像力・主体性・感性を育てる土壌となる。

園庭を知らない子どもたち(ウクライナから来た女の子)

ある日、ウクライナから来た女の子が園庭に立ち尽くしていた。

彼女は土の上を歩くことに慣れていなかった。

戦争と避難の中で“外遊び”という日常を失っていたのだ。

岡氏はその姿に、幼児期の“当たり前”の尊さを再確認する。

走る・転ぶ・笑う——それらすべてが「生きる力」を育てる瞬間。

園庭は、世界中のどんな子にも必要な「人生のスタートライン」なのだ。

第5章:プレイパークで“自由”が育つ

秘密基地が教えてくれた「自分で決める力」

子ども時代の“秘密基地”には、ルールも教科書もない。

それでも子どもたちは、自然に役割を決め、素材を集め、工夫して遊びをつくり出す。

この“自分で決める体験”こそが、現代教育に欠けがちな部分だ。

岡氏はプレイパークを通じて、この自由と責任のバランスを園に取り戻した。

大人は「教える人」から「見守る人」へ。

子どもたちは、自らの遊びをデザインしながら“考える力”を育てていく。

プレイワーカーは子どもの「やりたい」を引き出す名人

プレイパークには、遊びの専門家「プレイワーカー」がいる。

彼らは何かを指示するのではなく、子どもの「やりたい」を引き出す達人だ。

危なっかしい挑戦にもすぐ手を出さず、見守ることで主体性を支える。

岡氏はこのスタイルを園運営に取り入れ、「先生=導く人」から「共に発見する人」へと変革した。

教育はコントロールではなく共創。

その哲学が、園全体の空気を“自由で創造的”なものに変えていった。

第6章:幼稚園は誰のもの? “つながる”ことが、まちを変える

「また会えたね」がうれしい場づくり

志のぶ幼稚園では、卒園後も自然と人が集まる。

イベントのときだけでなく、平日でも地域の人がふらっと立ち寄れる。

それは、園が「子どもたちのもの」だけでなく、「みんなの居場所」として機能しているからだ。

岡氏が目指したのは、“帰ってこられる場所”としての幼稚園。

「また会えたね」と笑い合う、その繋がりがまち全体を温める。

地域交流=防災にもなる!?

幼稚園が地域に開かれていると、非常時にもその力が発揮される。

災害時の避難所、子育て世帯の情報共有拠点、ボランティア活動の拠点——。

普段から交流があることで、緊急時にも自然と助け合いが生まれる。

「つながり」は、教育を超えた“地域の生命線”になる。

岡氏は、幼稚園を“防災コミュニティ”として位置づけ、実践を積み重ねている。

幼稚園は誰のもの

結論は明快だ。「幼稚園は、地域みんなのもの」。

子どもがいなくても、誰もが関われる“まちの共通財産”である。

園庭を開放し、音楽会を開き、シニアや学生が交流する——そうした日常が“まちの学び”を生む。

岡氏の言葉を借りれば、「幼稚園は、まちの未来のデザイン室」。

そこでは、年齢も肩書きも関係ない。

子どもを中心に、大人たちがもう一度“生きることの意味”を学び直すのだ。

第7章:先生が笑っていれば、子どもは輝く

保育者こそ「仕掛け人」であれ

岡氏は、教育者を“保育の専門家”ではなく“仕掛け人”と呼ぶ。

それは、子どもたちに「わくわく」を届けるには、まず自分たちが楽しむことが必要だからだ。

行事を形だけのルーティンにせず、毎回テーマを変え、新しい挑戦を盛り込む。

その姿勢が、子どもたちにも保護者にも伝わっていく。

「保育者の笑顔は、子どもたちの太陽だ」と岡氏は語る。

先生たちが心から楽しく働ける環境を整えることが、最高の教育投資になる。

楽屋の空気が現場を決める

ライブハウス時代、岡氏は何度も“楽屋の空気”が本番を左右することを実感してきた。

出演者が信頼し合い、スタッフが誇りを持つ現場は、必ずいいライブになる。

幼稚園も同じだ。

先生同士の関係性、職員室の雰囲気、園長との信頼感——それらが子どもたちの表情に映し出される。

岡氏は、会議よりも「雑談」を大切にするという。

小さな笑い声や共感の瞬間が、チームを一つにする。

教育現場のクオリティは、“楽屋”で決まるのだ。

チームでつくる“わくわく”な職場

岡氏の幼稚園では、「園長が決める」のではなく、「チームで創る」文化が根づいている。

先生一人ひとりがアイデアを出し合い、得意分野を活かして企画を進める。

音楽、絵本、料理、科学、地域交流——それぞれの“推し分野”が園を豊かにする。

この多様性が、子どもたちにとっても最高の学びになる。

「わくわくする職場は、子どももわくわくする園になる」。

その言葉通り、職員が自らを表現できる場を持つことが、園の魅力を育てている。

第8章:幼稚園は“まちの未来のデザイン室”

地域資源としての“幼稚園”

志のぶ幼稚園では、幼稚園を教育施設ではなく“地域資源”と定義している。

そこでは、子ども・保護者・地域住民・企業が交わる「まちの交差点」としての機能を果たす。

園舎をギャラリーに、園庭をマーケットに、ホールをコンサート会場に変える。

子どもの学びがまちに開かれることで、大人たちも再び学び始める。

幼稚園は、地域文化の“発信基地”であり“再生装置”なのだ。

時間も世代も越える“循環”地域のハブに

園の取り組みは「子どものため」だけにとどまらない。

シニア世代のボランティアが園庭の手入れをし、地域のアーティストが子どもと一緒に絵を描き、学生が実習を通じて子どもたちに学ぶ。

この「世代循環」が、地域全体のエネルギーを生み出している。

岡氏はこれを“地域のリズム”と呼ぶ。

年齢も肩書きも超えて、ひとつのリズムで動き出したとき、まちは生き生きと蘇るのだ。

365日、“眠らない幼稚園”へ

「幼稚園は昼間だけの場所ではない」。

岡氏のビジョンは、365日、昼も夜も地域に開かれた“眠らない幼稚園”。

夜には大人の学び場や地域カフェ、休日にはアートマーケットや音楽ライブ。

子どもたちの成長を中心に据えながら、まち全体が共に呼吸する。

幼稚園を中心にした24時間・365日の共創が、これからの地域社会のモデルになる。

教育とカルチャー、遊びと福祉、個人とまちをつなぐ――そこに、未来の幼稚園像がある。