このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

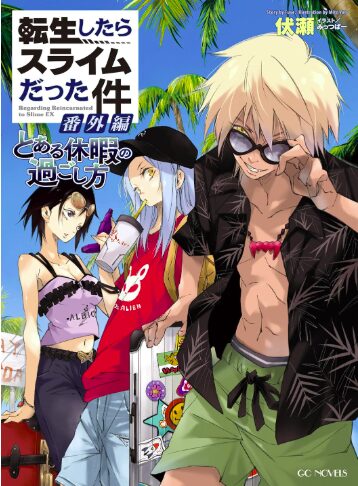

- 転スラ「とある休暇の過ごし方」を簡潔に解説

- 1. 『とある休暇の過ごし方』総合ガイド:物語の全体像と読みどころ

- 2. 獣魔術とは何か:原典との比較から見る転スラ世界の魔術進化

- 3. キャラクター分析:リムル・ヴェルドラ・ヒナタの“新たな顔”

- 4. マルクシュア王国事件の核心:魔塔主アシュレイと魔法政治の構造

- 5. 魔法技術の未来図:魔塔とテンペストの“魔法格差”が示すもの

- 6. 伏瀬×高田裕三 特別対談のポイント:創作背景と“番外編ならでは”の魅力

- 7. 読者レビュー傾向:高評価ポイントと批判点の分析

- 8. コミカライズ版と原作ノベル版の“差異と読み方”

- 9. 『とある休暇の過ごし方』がテンペスト世界にもたらす影響

- 10. 今後の展望:番外編が示唆する“次なる世界観の広がり”

- 🌟 まとめ

転スラ「とある休暇の過ごし方」を簡潔に解説

『転生したらスライムだった件』の番外編「とある休暇の過ごし方」は、開国祭を終えたテンペストで、リムル・ヴェルドラ・ヒナタが“獣魔術”の研究を目的に魔塔へ向かう特別エピソードです。本編のような激しい戦いはなく、旅・研究・外交が中心の“平和で知的な冒険”が描かれます。途中で巻き込まれるマルクシュア王国のトラブルや新魔法の設定など、世界観が広がる要素も満載。ファンなら必読のスピンオフとして高い評価を集めています。本記事ではあらすじ・見どころ・獣魔術の解説などをわかりやすくまとめて紹介します。

1. 『とある休暇の過ごし方』総合ガイド:物語の全体像と読みどころ

『転生したらスライムだった件 番外編 〜とある休暇の過ごし方〜』は、本編でも重要な節目となった「開国祭」直後を描く特別エピソードであり、テンペストがようやく“平穏を取り戻した瞬間”から物語が始まる。この静かな日常を背景に、ヴェルドラが突如として「獣魔術を開発したい」と興味を示すことで、リムル・ヒナタとの研究旅行という珍しい展開が動き出す。

本作の大きな特徴は、「戦闘中心」ではなく 魔法開発・旅・国家間の小規模トラブル処理 といった、“平和期にしか描けない物語”に比重が置かれている点だ。連続する大事件から解放されたキャラクターたちが、目的を持って研究の旅に出る――この構図が、通常の転スラとは異なる新鮮な魅力を生み出している。

また、番外編でありながら世界観の根幹に触れる新要素「獣魔術」が登場することで、魔法体系の幅が一気に広がる。さらにマルクシュア王国の事件や魔塔主アシュレイとの絡みなど、旅先で偶発的に発生するトラブルがストーリーをスリリングにする。全体像としては、休暇×研究×政治×冒険 の4つの軸が緩やかに絡み合う、シリーズの中でも独特の構成と言える。

2. 獣魔術とは何か:原典との比較から見る転スラ世界の魔術進化

ヴェルドラが提唱した「獣魔術」は、原典である『3×3 EYES』のベナレスが使う“獣化・霊力操作”を核とした魔術体系をモチーフにしている。本作ではこれを転スラ世界の魔素・魔法理論に合わせて再構築しようとする試みが描かれる。

転スラ世界は、魔素・魔力・法則改変・思念・スキル体系の複合で成立しており、単純な「肉体強化」だけでは完結しない複雑な構造を持つ。そのため獣魔術を転スラ流に再現する場合、

-

魔素の流動制御

-

身体構造の一時的再編

-

精神・魂への負荷

-

スキルとの干渉リスク

といった高度な問題が発生する。

ヴェルドラがこれを“ロマン”として語る一方、リムルは論理的に課題を整理し、魔塔を訪れて実験・検証を行う。この“理論 × ロマン”の融合こそが、本作の重要テーマの1つであり、魔法体系そのものの拡張を読者に感じさせる要素となっている。

獣魔術が成立すれば、戦闘・生産・医療などあらゆる分野に影響が波及し、テンペストの国家戦略にも変化をもたらし得る。本作は単なるスピンオフに留まらず、魔法技術史的にも意味のある一冊 になっている。

3. キャラクター分析:リムル・ヴェルドラ・ヒナタの“新たな顔”

本作の魅力の1つは、三者が本編とは異なる“顔”を見せる点にある。

リムルは統治者としての役割から一歩離れ、研究者・調整役としての優しさと理性が強調される。権力者としてのイメージよりも、かつて部下に慕われた“柔らかいリーダー”の側面が光る。

ヴェルドラは戦闘力の象徴ではなく、“好奇心とロマンの塊”として描かれる。彼の衝動的な研究欲求が物語の起点となり、しばしば周囲を振り回すが、それが旅に活力を与えている。

ヒナタは本編では硬派・厳格・戦闘的な印象が強かったが、ここでは知性的なサポート役として機能し、学術的議論にも積極的に参加する。敵対から協力へという変化の象徴でもあり、読者にとって新鮮な姿だ。

この三人は「政治」「自由」「規律」という異なる価値観を象徴する存在で、本編では時に対立し得る立場だ。しかし番外編では協働することで、シリーズ全体に“和解と前進”のムードを生み出している。

4. マルクシュア王国事件の核心:魔塔主アシュレイと魔法政治の構造

旅の途中で発生するマルクシュア王国事件は、番外編最大のドラマパートだ。表面的には「王子がさらわれた」「魔塔主アシュレイの逆鱗に触れた」という事件だが、根底には 魔塔・国家・魔術権威 の複雑な力関係が潜んでいる。

魔塔主アシュレイは独立した研究領域と強大な魔力を持ち、王国はその力に依存する形で均衡を保っていた。しかし王国側の不手際により信頼関係が揺らぎ、魔塔の権威が脅かされる事態に発展する。これは“小国が強大な魔術権威を抑えられない構造的問題”の典型例だ。

リムルが介入するのは、単なる善意ではなく、“地域の魔法技術の安定”がテンペストの利益にも繋がると判断したからである。外交・知識共有・魔法事故の抑止など、多面的な視点を持つリムルだからこそ可能な解決方法が描かれている。

この事件は、番外編ながら 転スラ世界の魔法政治のリアリズム を深く掘り下げており、読者に強い印象を残す。

5. 魔法技術の未来図:魔塔とテンペストの“魔法格差”が示すもの

本作における重要メッセージの1つが、魔法技術の地域差=魔法格差 の存在である。テンペストは本編で急速に発展した国家であり、魔法技術は高水準にある。しかし魔塔はさらに独自の理論体系を発展させており、研究密度や蓄積ではテンペストと異なる強みを持つ。

この“別系統の魔法知識”と触れ合うことで、リムルたちは世界にまだ多くの未開領域が存在することを改めて自覚する。獣魔術の研究はその象徴だ。

魔塔 → 理論特化

テンペスト → 実用・生産特化

という構図が見えてくる。

この視点は読者にとっても大きな発見であり、本作は“転スラ世界の技術地図”を更新する役割を果たしている。シリーズの今後の魔法技術発展――例えば国家間の研究協力、技術輸出、魔法学会の形成など――を示唆する内容になっており、世界観的価値が非常に高い章と言える。

6. 伏瀬×高田裕三 特別対談のポイント:創作背景と“番外編ならでは”の魅力

伏瀬氏と高田裕三氏の対談は、本作の創作背景を理解するうえで非常に重要だ。特に注目すべき点は、本作が10周年記念企画として生まれた という位置づけである。伏瀬氏によれば、長編で積み上げられた世界観を“息抜き的に遊ばせる”機会として番外編が企画され、そこで高田氏の持つ『3×3 EYES』的なアクション性や霊力表現が直結して「獣魔術」が設定されたという。

対談では「どこまで原典の要素を踏襲し、どこから転スラ世界観に合わせて変化させるか」というバランスが語られ、両者の創作哲学の違いと共通点が浮き彫りになる。またキャラクターの描き方についても、“本編より柔らかく、遊び心を入れる”方針が共有されているため、番外編らしい緩やかな空気感が自然に生まれたことが分かる。

特に高田氏が語る“ヴェルドラの描きやすさ”は印象的で、自由奔放なドラゴンである彼のキャラクター性が、この番外編の作風に非常にマッチしたことが強調されている。対談を読むことで、読者は「本作がなぜこんなにも軽快で楽しいのか」という理由を深く理解できるのだ。

7. 読者レビュー傾向:高評価ポイントと批判点の分析

読者レビューを見ると、本作は高評価と中評価の“理由が明確に分かれる作品”であることが分かる。高評価側のレビューでは

-

テンポの良い展開

-

旅と研究のバランスの良さ

-

キャラクターの掛け合いが楽しい

といった“軽快さ”が支持されている。

特に「大事件の後で読むと癒やされる」「平穏期のリムルが新鮮」という声が目立ち、本編での緊張感から解放される読者が多いことがうかがえる。

一方、批判点として挙げられるのは

-

キャラが多くて誰が誰か分かりにくい

-

魔術設定の説明が不足気味

-

スピンオフとしての軽さ(賛否両論)

といった“情報過多・説明不足”に起因するものが多い。

また、コミカライズでは高田作品特有の丸みのある絵柄が「好き」「苦手」に分かれやすく、ビジュアル面でも評価が割れる傾向がある。

総じて、本作は 「本編を理解している読者」ほど楽しめる濃いファン向け作品 であり、逆にライト層には若干とっつきにくい側面もあると言える。

8. コミカライズ版と原作ノベル版の“差異と読み方”

本作はノベル版とコミカライズ版が同時展開されているため、どちらから読むかで印象が変わる作品でもある。

ノベル版は

-

魔術理論の細かい説明

-

世界観設定の掘り下げ

-

キャラの心情描写

に強みがあり、獣魔術や魔塔についての深い考察を楽しめる。一方、説明量が多いため、ライトに読みたい読者にはやや重く感じる部分もある。

コミカライズ版は

-

アクション演出

-

キャラクターの掛け合い

-

ヴェルドラの表情豊かな描写

が魅力で、ビジュアル面での情報量が豊富だ。高田裕三氏の持つ“柔らかさと迫力”が同居する作画は、獣魔術や魔塔の神秘性とも相性が良い。

両者の差異として大きいのは、テンペスト出発前の心理描写の密度と事件後の余韻の描き方で、ノベルはしっとり、コミカライズはテンポ重視という違いが見られる。

どちらが優れているというより、両方読むことで本作の全貌が立体的になるタイプの作品である。

9. 『とある休暇の過ごし方』がテンペスト世界にもたらす影響

この番外編は一見すると“気軽な休暇旅行”に見えるが、実際にはテンペストという国家にとって重要な意味を持っている。魔塔との交流は、テンペストの魔法技術基盤を強化し、獣魔術の研究は将来的な戦力・科学技術への応用可能性を秘めている。

さらに、マルクシュア王国事件を解決したことでテンペストの外交的存在感が高まり、周辺国への“安心感”と“依存度”が増すことになる。これは一種のソフトパワーであり、武力や支配ではなく「知識」「技術」「信頼」で他国を惹きつける手法だ。

また、リムル・ヒナタ・ヴェルドラという三者が協力する姿は、テンペストと他勢力(神聖法皇国ルベリオスなど)との関係改善の象徴でもある。

結果として本作は、短編ながらテンペストが“戦時国家”から“文化研究国家”へ移行する過渡期の姿を提示しているともいえる。

10. 今後の展望:番外編が示唆する“次なる世界観の広がり”

番外編には、今後のシリーズ展開を示す伏線のような要素が多く含まれている。特に獣魔術の研究は、魔法体系の“上位互換”や“別系統進化”の可能性を示し、世界の魔術レベルがさらに多次元化していく兆候を見せている。

また、魔塔の存在は「テンペストの外にも高度文明がある」ことを想起させ、世界地図の拡張がまだまだ可能であることを示している。マルクシュア王国の事件で登場した貴族・魔術師の関係者も、シリーズ次期編への布石となり得る。

さらに、リムルとヒナタの距離感が縮まったこと、ヴェルドラの研究欲の高まりは、今後の人間関係に新たな化学反応をもたらすだろう。本作は短いながらも、“転スラ第二章”への橋渡しとして機能する深い意味を持っている。

🌟 まとめ

『とある休暇の過ごし方』は、開国祭の後にリムル・ヴェルドラ・ヒナタの3人が“魔法の研究旅行”に出る番外編です。ヴェルドラが興味を持った「獣魔術」を調べるために魔塔へ向かう途中で、マルクシュア王国のトラブルに巻き込まれます。

戦い中心の本編と違い、

-

のんびりした旅

-

魔法や世界の仕組みの研究

-

小さな国との外交問題

-

3人の掛け合い

がメインで、とても“平和系のスピンオフ”になっています。

一方で、新しい魔法体系や魔塔の存在など、転スラ世界の広がりを感じられる内容でもあり、シリーズをより深く楽しむための“知的で楽しい休暇編”です。