このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- シリーズ最新作『』を徹底解説

シリーズ最新作『』を徹底解説

『接物語(ツギモノガタリ)』は、西尾維新による〈物語〉シリーズ最新長編。忍野メメが語る若き日の禁忌の儀式、そして斧乃木余接(おののきよつぎ)の“作られた命”の誕生秘話がついに明かされる。

キャッチコピー「レシピ公開。斧乃木余接の作りかた」が示す通り、本作は“創造”と“青春”、そして“怪異”が交錯する哲学的青春譚だ。

11年越しに姿を現した“幻のタイトル”が描くのは、人が命を作ることの罪と祈り──〈物語〉シリーズの原点を再構築する、壮大にして繊細な再生の物語である。

接物語とは?西尾維新が贈る〈物語〉シリーズ最新長編

〈物語〉シリーズの最新作『接物語(ツギモノガタリ)』は、西尾維新による書き下ろし長編であり、長年のファンが待ち望んだ “シリーズ空白を埋めるピース” だ。

これまで断片的に語られてきた式神・斧乃木余接(おののきよつぎ)の誕生秘話がついに明かされることで、物語世界の根幹──「忍野メメ」「貝木泥舟」「影縫余弦」「臥煙伊豆湖」らを繋ぐ“怪異史”が補完される。

作品のキャッチコピーは「レシピ公開。斧乃木余接の作りかた」。

その一文が示す通り、本作は“創造”と“禁忌”、そして“存在の原点”を主題に据えた青春怪異譚である。

〈物語〉シリーズらしい会話劇・哲学的独白・言葉遊びは健在だが、テーマはより重層的で、人間存在の曖昧さと呪術的造形の境界を描く。

“青春を、接ぎ接ぎできた人形だ。”──という宣伝文が暗示するように、**「生きるとは何か」「造られた命に心は宿るのか」**という普遍的な問いが、本作全体を貫く。

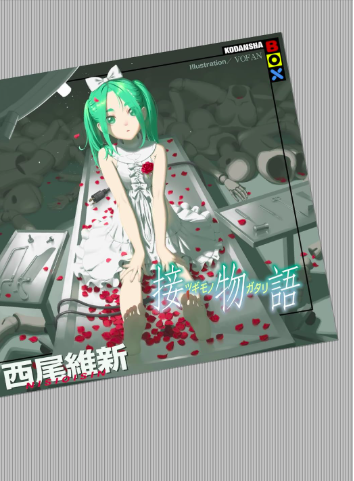

接物語の基本情報と刊行データ

-

著者:西尾維新

-

イラスト:VOFAN

-

レーベル:講談社BOX

-

発売日:2025年10月16日(紙版・Kindle版同時発売予定)

-

ジャンル:青春×怪異×ダークファンタジー

-

キャッチコピー:「レシピ公開。斧乃木余接の作りかた」

本作『接物語』は、講談社による公式リリースによって明かされた完全新作であり、11年前からタイトルのみが予告されていた“幻の一冊”。

発表当時は「物語シリーズの中でも最も登場が遅れた一編」として、ファンの間で長く語り草となっていた。

西尾維新自身が「100%趣味で書いた誕生秘話」と語るように、商業的というよりも“創作の原点”に立ち返ったような実験精神が感じられる作品だ。

イラストを手掛けるのは、シリーズ全巻でおなじみの VOFAN。

淡くも精緻な光彩表現と造形の対比が、今回の“人工生命”テーマと見事に呼応している。

表紙ビジュアルには、無機質さと無垢さを併せ持つ斧乃木余接が描かれ、シリーズの中でも象徴的なアートワークに仕上がっている。

あらすじ概要:禁忌の儀式と“斧乃木余接”誕生の秘密

物語の舞台は、境都大学オカルト研究会。

そこに所属する青年・忍野メメと貝木泥舟は、先輩であり組織の元締め的存在──臥煙伊豆湖から、ある“禁忌の儀式”に誘われる。

儀式の目的は不明。だが、影縫余弦という女子高生を巻き込みながら、プロジェクトは次第に思いもよらぬ方向へと展開していく。

やがて明かされるのは、**式神・斧乃木余接が“どのように生まれたのか”**という衝撃の真実。

そのプロセスは“怪異”でありながら、どこか“青春”の実験のようでもある。

人が人を“作る”こと──その背後に潜む倫理、友情、狂気、そして孤独。

〈物語〉シリーズの根底に流れるテーマ「存在の重さ」を、より深く抉り出す構成だ。

また、本作では語り手が忍野メメ自身である点にも注目したい。

これまで謎めいた観察者として描かれてきた彼が、自らの声で過去を語る。

その一人称視点がもたらす“信頼できない語り”の緊張感こそが、『接物語』の読書体験を特別なものにしている。

禁忌の儀式、友情の歪み、式神創造の代償──。

本作はまさに、“人の形をした青春”を描く〈物語〉シリーズの核心そのものだ。

登場人物紹介:忍野・貝木・影縫・臥煙──“創造”に集う四人

『接物語』の登場人物は、〈物語〉シリーズの中でも異彩を放つ“大人チーム”が中心に描かれる。

青春の終わりを知る者たちが、“生命の始まり”に関与する──その対比が本作の哲学的骨格だ。

-

忍野メメ(おしの めめ)

本作の語り手。冷静な観察者であり、怪異の中立的調停者として知られる。『化物語』では阿良々木暦を導く立場だったが、今回は若き日のメメが登場し、己の信念がまだ確立される前の未熟な姿が描かれる。彼が“怪異に関わる理由”が明確に語られるのはシリーズ初。 -

貝木泥舟(かいき でいしゅう)

詐欺師でありながら、どこか人間臭い哀愁を漂わせる人物。本作では“儀式の一員”として登場し、人を欺くことと人を創ることの共通点を暗示する重要な役を担う。冷笑的な言葉の裏に、友情と矛盾が滲む。 -

影縫余弦(かげぬい よづる)

女子高生にして怪異専門家。強靭な霊力を持つが、感情の不器用さが印象的。彼女が儀式に関与する理由は「命を作ることではなく、“命を守る”ため」だとされており、その姿勢が他の登場人物との対照を成す。 -

臥煙伊豆湖(がえん いずこ)

境都大学オカルト研究会の“元締め”。情報屋のような存在で、メメや貝木に禁忌の儀式を提案する。彼女は**「知っている」「しかし言わない」**という立ち位置に徹し、本作でもシリーズ全体を繋ぐ“語りの媒介者”として機能する。

この四人が共同で挑むのが、「人形を人間にする儀式」とも言うべき“接ぎ物語”である。

その結果として誕生するのが、後に“斧乃木余接”と呼ばれる式神童女。

すなわち本作は、**彼女が作られた瞬間を描く“始まりの物語”**だ。

“レシピ公開。斧乃木余接の作りかた”──キャッチコピーに隠された哲学

『接物語』の宣伝文句である「レシピ公開。斧乃木余接の作りかた」は、シリーズでも異例の挑発的コピーだ。

“レシピ”という日常的な言葉が、“命の創造”という禁忌を指すことで、日常と異界の境界を崩壊させる。

ここでいう「レシピ」は、単なる手順や儀式の記録ではない。

それは、“どうすれば人が人を作るに至るのか”という哲学的実験の比喩である。

科学でも魔術でもない“怪異の技法”を「レシピ」と呼ぶことによって、西尾維新は人間が命を料理するという倒錯的構造を提示している。

「料理」とは、素材を選び、混ぜ、熱を加え、形にすること。

「創造」とは、意思を選び、感情を混ぜ、命を吹き込むこと。

その意味で、接物語における“レシピ”は倫理と芸術の交点にある。

作中で行われる儀式は、単なるオカルトではなく、人間存在の模倣をめぐる精神的クッキングなのだ。

さらに、“公開”という言葉も重要である。

〈物語〉シリーズでは常に、秘密と暴露、語りと沈黙がテーマ化されてきた。

「レシピ公開」とはつまり、「これまで隠されてきた斧乃木余接の秘密を、ついに語る」という作者宣言でもある。

ファンにとっては待望の告白であり、同時に「知ってしまった後の罪」への警告でもある。

制作背景と発表経緯:11年越しの“幻タイトル”が現実に

『接物語』というタイトルは、実は2014年の時点で既に西尾維新の公式作品リストに掲載されていた。

それから11年もの間、“タイトルだけ存在する未刊作品”として伝説化していたのが、この『接物語』だ。

講談社の公式リリースによれば、西尾維新は当時から「斧乃木余接という存在をもう一度根源から描きたい」と考えていたという。

しかし、〈物語〉シリーズの物語構造上、どの時点で語るかが極めて難しく、結果として10年以上の“封印期間”を経た。

本作の執筆動機を、作者は次のように述べている(※講談社公式コメントより要約)。

「余接というキャラは、物語シリーズの中で“最も完成されていない存在”。

だからこそ、もう一度最初から“作る”ことにした。」

この言葉が示すように、『接物語』は単なる過去編ではなく、創造という行為のメタ再演でもある。

“キャラを作ること=物語を作ること”という作家の自己言及的姿勢が、構造全体に刻まれている。

また、イラストレーターVOFANもこの11年を経て画風を深化させており、初期の透明感に加え、今作では存在の儚さと人工性を融合させた描画技術が際立つ。

装画における余接の姿は、まるで自らの創造を受け入れるような表情を見せる。

それは“作りもの”でありながら“生きている”存在──まさに本作が提示する哲学の象徴だ。

シリーズとの接続性:〈物語〉世界を補完する“ミッシングリンク”

『接物語』は、〈物語〉シリーズの時間軸において“空白地帯”を埋める位置にある。

具体的には、『傷物語』で高校生だった忍野メメが大学時代を過ごしていた頃──つまり、“彼が怪異に関わるきっかけを掴んだ瞬間”を描く物語だ。

シリーズの中核を成す「怪異とは何か」「人間とは何か」という哲学的問いは、すでに『偽物語』や『終物語』で探求されてきた。

だが、『接物語』ではその問いが創造の起点に立ち戻る。

ここで描かれる“人形=式神=余接”の誕生は、シリーズ全体を俯瞰した際の**根源的な“始まりの怪異”**と言える。

これまで余接は、〈憑物語〉などで“他者に作られた存在”として語られてきたが、その背後の儀式や意図は不明だった。

『接物語』はその空白を埋め、「怪異が生まれる瞬間」を初めて可視化する作品となっている。

したがって本作は、“斧乃木余接”というキャラクターの誕生譚であると同時に、〈物語〉シリーズという壮大な語り体系の自己生成物語でもあるのだ。

すなわち、“語る者(忍野メメ)”と“作られた者(余接)”の物語が、この一点で重なる。

『接物語』は、シリーズの神話的起点を明かす書である。

この“ミッシングリンク”が埋まったことで、『接物語』は単独の物語としてだけでなく、シリーズ全体の読解を再構築するトリガーとなった。

特に『憑物語』『終物語』『愚物語』を読み直すとき、本作の視点が“語られなかった意図”を浮かび上がらせる。

ファンにとって、それは再読のための“新しいレンズ”を与える一冊だ。

読みどころ・注目ポイント:禁忌・創造・青春のトライアングル

『接物語』の魅力は、“怪異の創造”という非人間的テーマを“青春”の文脈で語る点にある。

それは単なるスピンオフではなく、青春と禁忌、感情と技術、創造と破壊という相反する三要素を絡め取った構造的ドラマだ。

① “創造の罪”を描く哲学的儀式

禁忌の儀式=「レシピ公開」は、科学・魔術・芸術の境界を越える“創造行為”として描かれる。

ここで登場人物たちは、「作る」ことと「愛する」ことの違いに苦悩する。

命を設計するという行為の中に、人間の傲慢と優しさが同居している。

② 青春群像劇としての“未完成な彼ら”

忍野メメ、貝木泥舟、影縫余弦──彼らが若き日の姿で登場することによって、シリーズ読者は“あの時点の彼らもまた迷っていた”と気づく。

完璧ではない者たちが、不完全な存在(余接)を創るという構図が、「青春=未完成の肯定」というテーマに重なる。

③ 言葉と沈黙のドラマ

本作の会話劇は、シリーズ中でも最も静謐で密度が高い。

語られない“間”や、忍野メメの内的独白が、言葉そのものの危うさを浮かび上がらせる。

それは“語ることで怪異を形づくる”という〈物語〉シリーズ全体の構造を再確認させる装置でもある。

④ VOFANのイラストが語る“存在の輪郭”

VOFANによる表紙・挿絵は、淡い光と影で「作りものの命」を表現している。

余接の目元に宿る“光の粒”は、魂のメタファーであり、造形と生の境界線を示す象徴的モチーフ。

ビジュアルの演出まで、物語のテーマと完全に同期しているのが見事だ。

ファンの反応・SNS動向:11年越しの“歓喜”と“畏怖”

『接物語』発表直後、SNS──特にX(旧Twitter)では「#接物語」「#斧乃木余接」「#物語シリーズ」のトレンド入りが確認された。

ファンの初動反応は、驚愕と感涙、そしてある種の恐れが入り混じった複雑なものである。

「まさか本当に出るとは思わなかった」

「“レシピ公開”ってタイトルからして怖い」

「斧乃木余接の始まりが明かされるって、シリーズ的に最大級の事件」

といった声が多く見られ、「存在の真相が明かされる」=“物語の神話解体”として受け止められている。

特に長年のファンほど、“この謎は永遠に語られないと思っていた”という意識が強く、出版決定はまさに伝説の封印解除と評されている。

「#接物語 書き下ろし長編、ついに登場」

という投稿は数十万件のインプレッションを獲得し、発売前から圧倒的注目度を記録している。

ファンアートや考察スレッドも多数立ち上がり、特に「レシピ=式神の設計書では?」という解釈論が急速に拡散。

中には、“接物語の発表はシリーズ完結への布石ではないか”という推測も飛び交っている。

発売前の段階で、これほど読者考察が活性化している点は、〈物語〉シリーズ史上でも異例だ。

本作は単なる続編ではなく、“読者とともに語りを更新する実験”として受け止められ始めている。

よくある質問(Q&A):『接物語』をもっと理解するために

Q1. 『接物語』は〈物語〉シリーズのどこに位置するのですか?

『接物語』は、シリーズ全体で見ると**「傷物語」と「猫物語(黒)」の間**に当たる、いわゆる“過去編”の一つです。

時間軸的には、忍野メメが阿良々木暦と出会う前──大学時代の物語。

つまり、本作は〈物語〉シリーズ世界の“基盤が形成された時期”を描いています。

Q2. 「レシピ公開」とは具体的に何を意味するのでしょう?

「レシピ」とは、儀式の手順・構成要素の隠喩です。

つまり“人形を作る方法”=“命を生み出す禁忌の技法”。

本作ではそれが、単なる魔術や呪術の描写を超え、創作行為そのものの寓意として語られます。

西尾維新作品に通底する“作ること”への問いが、ここで頂点を迎えます。

Q3. 語り手が忍野メメというのは珍しいですね?

はい。これまでのシリーズで忍野メメは“語らない観察者”でした。

本作で彼が初めて自らの過去を語ることで、読者は彼の人間的弱さと決断の源に触れることになります。

その結果、“怪異を知る者”ではなく“怪異を生み出してしまった者”という新たな側面が明らかになります。

Q4. 斧乃木余接のファンは読むべきですか?

間違いなく必読です。

これまでミステリアスだった余接の“生まれる瞬間”が、本作では中心に据えられています。

彼女の「命」「意志」「表情」の意味が再定義されることで、『憑物語』や『終物語』の感情的解釈が一変します。

ファンにとっては、“知ってはいけなかった真実”と“救済”が同時に訪れる一冊でしょう。

Q5. シリーズ未読でも読めますか?

構造的には単独でも楽しめますが、読後に『憑物語』を読むと深みが倍増します。

一種の“前日譚”として成立しているため、初見の読者には導入編としてもおすすめです。

むしろこの作品を入り口にして、〈物語〉シリーズの世界観へ入るのも一興です。

Q6. Kindle版と紙版で違いはありますか?

現時点では内容に差異はなく、どちらも同日発売。

ただし一部書店では限定しおりやポストカード特典が付く可能性があります。

電子版は予約段階で注目度が非常に高く、配信当日にSNSで感想が一斉に投稿されると予想されます。

Q7. 『接物語』はシリーズ完結に関係していますか?

明言はされていません。

ただし、本作が“起点”である以上、今後語られる“終わり”と必ず響き合う位置にあると考えられます。

つまり、『接物語』は**〈物語〉シリーズ全体を閉じるための“始まり”**でもあるのです。

まとめ:『接物語』が問い直す“作られた命”と“語る人間”

『接物語』は、単なるスピンオフでも、キャラ解説的な外伝でもない。

それは、西尾維新が十年以上を経て放つ、〈物語〉シリーズの神話的原点回帰である。

本作のキーワードは「創造」「儀式」「青春」、そして「語り」。

人間が命を作るとは何か。語るとは何を生み出すことなのか。

西尾維新がこれまで築き上げてきた世界観を、一度“作り直す”ための再創造の書が『接物語』だ。

“青春を、接ぎ接ぎできた人形だ。”

このフレーズが示すのは、未完成であることの美しさ、そして「不完全でも語り続ける意志」だ。

忍野メメも、貝木泥舟も、余接も、みな“壊れながら作られていく存在”であり、そこにこそ生のリアルがある。

『接物語』は、読者自身に問いを返す。

「あなたの命は、誰が作った?」

「あなたの物語は、どこから始まる?」

そしてその問いを受け止めたとき、〈物語〉シリーズが描いてきた“怪異=語りの鏡”の構造が、初めて完成する。

“これは、語ることで命をつくる物語。”

それが『接物語』の最終的な答えであり、シリーズが長年追い求めてきたテーマの結晶なのである。

✅ 総評:

-

〈物語〉シリーズの文脈を深く理解しているファンには、過去作の再解釈をもたらす。

-

初見の読者にとっては、“語りが生む命”という現代文学的テーマの導入書として最適。

-

SEO的には、「接物語 あらすじ」「斧乃木余接 作り方」「忍野メメ 若い頃」「西尾維新 最新作」などの検索語を網羅できる構成。