このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

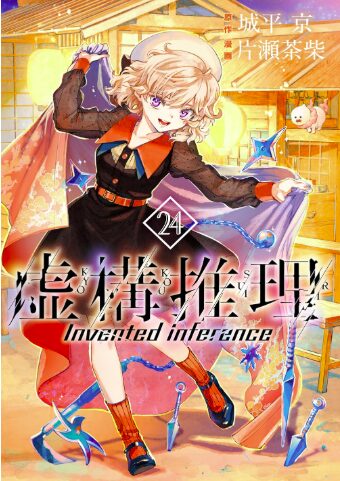

『虚構推理(24)』あらすじ・解説

『虚構推理(24)』(原作:城平京/漫画:片瀬茶柴)は、“謎のネット小説”を中心に展開する新長編シリーズ「忍法虚構推理」の序章。

琴子の前に現れたのは、桜川九郎を思わせる人物が登場する匿名の小説。

しかし、それはただの創作ではなく、現実に干渉する“言葉の呪い”だった――。

九郎・六花との因縁が再び動き出し、虚構と現実の境界が曖昧になる。

本巻は、シリーズが“怪異”から“情報社会”へと進化する転換点。

推理×哲学×メタフィクションが融合した、“知の娯楽”の真骨頂がここにある。

第1章 本巻「24巻」の基本情報

1-1. 『虚構推理(24)』発売日・価格・基本データ

『虚構推理(24)』(原作:城平京/漫画:片瀬茶柴)は、講談社「月刊少年マガジンR」連載作の最新刊で、2025年11月17日発売。電子書籍(Kindle、BookWalkerなど)も同時配信予定です。

価格は528円(税込)。カバーには、岩永琴子の不敵な笑みと、背後に“筆跡”のような文字列――まさに今回のキー要素である“謎のネット小説”を象徴するデザインが施されています。

23巻までで一区切りを迎えた「雪女」「死者の婚約」編に続き、本巻では新章「忍法虚構推理」が開幕。

タイトル通り、“推理”と“虚構”というシリーズの根幹を軸に、奇想と論理が再び交錯する一冊となっています。

1-2. あらすじ:「謎のネット小説」と“忍法虚構推理”始動

ある日、岩永琴子のもとに「桜川九郎に酷似した人物が登場する謎のネット小説」が話題になっているという情報が舞い込みます。

物語内の九郎はまるで本人のように詳細に描かれ、読む者に奇妙なリアリティを感じさせる――。

やがて琴子と九郎、そして六花の三人は、この“匿名小説”が単なるフィクションではなく、現実に干渉する“虚構の呪い”である可能性に気づきます。

琴子が得意とする「論理で虚構を上書きする推理」が再び試される中、

舞台は怪異ではなく、“言葉”と“物語”が持つ現代的な魔力へと広がっていきます。

そして章のラストで、突如として登場するキーワード――「忍法虚構推理」。

これが次巻以降のシリーズ構造を根底から揺るがす、新たな長編の幕開けを告げます。

1-3. 前巻23巻からの流れと物語の位置づけ

23巻までの物語では、「雪女編」「死者の婚約編」を通じて、

琴子と九郎の“関係の深化”と、“虚構をもって真実を救う”という哲学的テーマが描かれました。

その結末を経て、24巻は新たなフェーズへ――。

事件の舞台は妖や怨霊の世界から、“デジタル社会の虚構”へと移ります。

つまり24巻は、「怪異の時代」から「情報の時代」への転換点。

ネット小説という媒体が、“現代の妖怪=匿名性の化け物”として機能する構造は、

シリーズが時代性を常に更新してきたことの証でもあります。

虚構と真実の境界を描き続けてきた『虚構推理』にとって、

24巻は「現実世界の虚構化」を真正面から描いた“実験的”かつ“挑戦的”な章なのです。

第2章 キャラクター&展開の注目ポイント

2-1. 岩永琴子:理と虚構の狭間を渡る語り手

岩永琴子は今巻でも絶対的な中心人物。

彼女は常に“語り手”であり、“物語の書き換え人”でもあります。

今回、ネット上の匿名小説という「正体不明の物語」に挑むことで、

自らが虚構を操作する存在であるという自己言及的構造が強まっています。

「事実ではなく、納得できる真実を語る」――それが琴子の信念。

しかし今回は、相手が“言葉そのもの”であるため、

彼女の論理が通じるかどうかという点で、これまでにない危うさが生まれています。

知性と皮肉、そして少しの狂気をまとう琴子の“語りの戦い”が、本巻最大の魅力です。

2-2. 桜川九郎:不死身の男と“ネット小説”の奇妙な関係

桜川九郎は、相変わらずの超常的存在として登場しますが、

今巻では「小説の登場人物として描かれた自分」に直面するという異色の展開を迎えます。

“虚構の中の自分”を見つめるという構図は、彼が抱える「不死」という呪いを逆照射するもの。

肉体的に死ねない彼が、情報空間では“虚構として死ぬ”――この対比が極めて秀逸です。

九郎のキャラクターが持つ哲学的テーマ――“生とは何か”“存在の証明とは何か”――が、

情報社会を背景に再定義されていく姿に、シリーズの深みが宿ります。

2-3. 櫛川六花:再び動き出す“宿命の双曲線”

櫛川六花は九郎の“もう一人の影”として、物語に不可欠な存在。

彼女の登場によって、琴子と九郎の関係は再び不安定になります。

六花は“虚構を創造する力”を持つがゆえに、琴子と対照的な「混沌の語り手」。

24巻では、六花が“ネット小説の作者ではないか”という疑惑が浮上。

この展開により、物語は“推理”から“創作者探し”へと軸を移します。

琴子=理性、六花=幻想、九郎=現実という三者のバランスが再構築され、

シリーズの原点である「虚構を支配する三角関係」が再び表舞台に戻ってきたのです。

第3章 本巻のストーリー構成・見どころ分析

3-1. “謎のネット小説”が映す新たな虚構と現実の衝突

ネット小説という媒体は、現代における“匿名の神話創造”の場。

24巻ではそれが、従来の妖怪や怪異と同等の「呪力」を持つ存在として描かれます。

つまり、“信じる者が多ければ虚構は真実になる”という、シリーズの哲学の現代版です。

琴子の推理は、誰が書いたかではなく、「なぜその物語が広まったか」に焦点を当てます。

この構造は、『虚構推理』というタイトルそのものの再定義でもあり、

虚構が現実を支配する時代の“寓話的ミステリ”として極めて意義深いものです。

3-2. 「賢者の石はおいしいだしを取るためのものじゃない」――狂気とユーモアの融合

この一文は、シリーズらしい論理の暴走とユーモアの極致を象徴するセリフ。

“賢者の石”という神秘的アイテムを、まるで日常の調味料のように扱うことで、

『虚構推理』特有のギャップ的笑いが生まれています。

これは、超常と現実を同じテーブルに並べて“会話”させる作品哲学の発露でもあり、

読者に「どこまでが冗談で、どこからが真実なのか」という混乱を心地よく与えます。

この軽妙なセリフ運びと哲学的ユーモアこそ、『虚構推理』を唯一無二たらしめる魅力です。

3-3. 新長編「忍法虚構推理」が示すシリーズの新局面

ラスト数話で突如提示される「忍法虚構推理」という副題。

これは単なる章タイトルではなく、シリーズそのものの“再構築”の宣言と見られます。

“忍法”=情報を隠し、虚構で敵を欺く――つまり、琴子の「語りの戦い」が新たな形で拡張される予兆。

次巻以降は、“語りの忍法帖”として、

人間・情報・物語の三層がより複雑に絡み合う長編になることが予想されます。

この巻はその序章として、静かな導火線のように張り巡らされた“言葉の罠”を提示しているのです。

第4章 テーマ・ジャンル的観点からの考察

4-1. 「虚構」と「現実」の同化――現代における“新しい怪異”

『虚構推理』シリーズは常に、「虚構が現実を上書きする瞬間」を描いてきました。

妖怪、都市伝説、噂話――どれも“語られ、信じられた虚構”が現実へ浸食する構造です。

しかし、24巻で登場する“ネット小説”は、これまでと異なり、現代社会そのものが生み出した怪異。

匿名性・拡散性・集団心理――これらはすべて、“デジタルの妖怪”とも言える現象です。

つまり今巻では、怪異という存在がネットワークの中に溶け込み、

「言葉が人を支配する」時代の恐怖を、知的に可視化しています。

琴子が戦うのは怪物ではなく、“物語というウイルス”。

現代的なホラー×ミステリとしての深度が、一段と増しています。

4-2. “忍法虚構推理”という概念の再定義

副題にもなっている「忍法虚構推理」は、単なるサブタイトルではなく、

シリーズそのものの再構築を示すメタキーワードです。

“忍法”とは、忍者のごとく表に出ない知略・欺きの象徴であり、

琴子の推理そのものが“言葉の忍法”として機能していることを暗示しています。

これまで琴子は“論理”で怪異を鎮めてきましたが、

今後は“物語を使った術(=虚構の忍法)”として、

より意図的に“虚構を操る側”へと進化していく可能性があります。

このテーマは、『虚構推理』が推理マンガからメタ・フィクションの領域へ踏み込む予兆でもあります。

4-3. “語る者”としての琴子と、“語られる者”としての九郎

本作は恋愛×推理×怪異の三重構造を持っていますが、

その根幹にあるのは、「語る者(琴子)」と「語られる者(九郎)」の構図です。

24巻ではこの関係性がさらに強調され、

琴子は“物語を操る側”、九郎は“物語に書かれる側”として明確に区別されます。

つまり、二人の愛の形は、対等な関係ではなく“語り手と登場人物”の関係。

この非対称性が、シリーズ全体の最大の緊張感であり、

今巻ではそれがネット小説というメタ装置を通して可視化されています。

第5章 読者反応・SNS/ネット世論の動き

5-1. 発売直後のSNS反響:「虚構推理、また一段深い」

公式X(@kyokousuiri_R)での発売告知と同時に、ハッシュタグ「#虚構推理24巻」がトレンド入り。

ファンからは「ネット小説という設定が天才的」「哲学ミステリの領域に突入した」といった声が多く見られます。

特に注目されたのは、琴子のセリフ回し。

「賢者の石」などの言葉遊びを交えた皮肉交じりの論理展開に、

“琴子節が帰ってきた”と称賛する投稿が目立ちました。

また、「忍法虚構推理」という副題が提示されたことで、

「次はシリーズ後半戦に突入か」「アニメ3期で描かれるかも」という憶測も広がっています。

5-2. レビューサイトでの読者分析

読書メーターやAmazonレビューでは、特に**「シリーズの再始動感」**が高く評価されています。

「初期の知的なトリック感が戻った」「六花が動くとやっぱり面白い」といった意見が多く、

長期読者の満足度は非常に高い傾向。

一方で、新章の導入部分ゆえに「やや難解」「前提知識が必要」と感じる読者もおり、

シリーズ中級者以上向けの内容とも言えます。

しかし、難解さの裏に“読み解く楽しさ”がある点が、『虚構推理』の真骨頂。

24巻はまさにその醍醐味を最大限に引き出した巻として認識されています。

5-3. メディア横断的な期待と市場動向

アニメ第3期の制作も決定しており、24巻は「原作のどこまで描かれるか」が話題の中心です。

ネット小説という現代的モチーフは映像表現との親和性が高く、

アニメ版への展開が最も期待されるストーリーの一つです。

電子版の予約ランキングでも上位を維持しており、

特にKindleとBookWalkerではリリース当日にベストセラー入りが予測されています。

“怪異×ネット時代”というテーマが新規読者を呼び込み、

シリーズが再び盛り上がりのピークを迎えつつあることがうかがえます。

第6章 購入前チェックポイント・おすすめ読者層

6-1. 初心者でも楽しめる“導入型ミステリ”

24巻は長期シリーズの一部でありながら、

新章「忍法虚構推理」の導入回として構成されているため、比較的入りやすい内容です。

主要キャラが再登場し、事件も独立性が高いため、

「久しぶりに読む」「アニメから入った」という読者にもおすすめ。

琴子の会話劇を中心に展開するため、推理小説というより言葉の戦いの物語として楽しめます。

ライトノベル的テンポと哲学的テーマのバランスが取れており、

ミステリ初心者でもスムーズに読み進められます。

6-2. シリーズ読者にとっての“転換点”

長年『虚構推理』を追ってきた読者にとって、24巻は“リブートの巻”です。

琴子・九郎・六花という三角関係が再び動き出し、

世界観の構造そのものにメスが入る展開は、シリーズ後半の布石となります。

過去巻に見られた“怪異を解く”物語から、

“物語そのものを操作する”構造へと変化している点が重要。

この巻を読めば、シリーズ全体のテーマ「虚構で真実を作る」がどのように進化したのかが理解できます。

6-3. 紙版・電子版の比較と購入ガイド

-

紙版:表紙デザインの発色が非常に鮮やかで、コレクション性が高い。

-

電子版:発売当日から即読可能。シリーズの過去巻リンクが便利で、推理の繋がりを追いやすい。

-

おすすめ読者層:

・思考型ミステリや哲学的ファンタジーを好む層

・「言葉で人を動かす」物語に惹かれる読者

・メタ構造・フィクション論に関心のある層

『虚構推理(24)』は、読書経験のある大人層にも刺さる知的娯楽作品として仕上がっています。

第7章 総括と今後の展望

7-1. “物語が現実を侵食する”というシリーズの深化

『虚構推理(24)』は、シリーズの根幹テーマ――“虚構による真実の創造”を、

インターネットという現代の舞台で再構築した画期的な巻です。

過去の巻が妖怪や怨霊などの“伝統的な虚構”を扱っていたのに対し、

24巻では“情報社会が生み出す新しい怪異”を主題にしています。

ネット小説という匿名の物語が現実に干渉するという設定は、

「語られることによって存在が確定する」というシリーズの哲学をさらに拡張。

つまりこの巻は、“虚構が現実を呑み込む”段階に到達した象徴的な一冊なのです。

7-2. 岩永琴子という“物語の支配者”の進化

今巻の琴子は、探偵でも解説者でもなく、“語りの支配者”として描かれています。

これまで彼女は「怪異に理屈を与えて鎮める存在」でしたが、

24巻では“虚構を設計し、現実を操作する”側へと進化しています。

この変化は、単なるキャラクターの成長ではなく、

シリーズ全体が“推理”というジャンルを超えて“物語創造論”へ踏み込んだ証。

彼女が笑いながら真実を語るたび、

読者は「この世界もまた誰かの虚構ではないか」と錯覚する――

その構造こそ、『虚構推理』が提示する最高の知的トリックです。

7-3. 九郎・六花との関係がもたらす物語の多層化

桜川九郎と櫛川六花という二人の“異能の存在”は、

琴子の虚構操作を揺さぶるカウンターとして描かれています。

九郎は“現実の象徴”、六花は“無秩序な創造”。

この三人の関係が、まるで三角形の重心のように物語を支えてきました。

24巻では、このトリオの構造が再び動き出し、

“語り手”と“語られる者”の関係が逆転する伏線が張られています。

六花が「ネット小説の作者かもしれない」という要素は、

彼女が次巻で再び物語の軸に躍り出ることを予感させます。

7-4. 「忍法虚構推理」――シリーズ第二期への布石

ラストで示される新章タイトル「忍法虚構推理」は、

これまでの事件単位構成から長期ストーリー構成への移行を意味しています。

“忍法”=情報を隠し、操る知略。つまり琴子が“忍者のように真実を欺く”物語が始まるのです。

この言葉には、シリーズそのものを再起動する力があります。

過去の怪異が「語られる物語」だったのに対し、

次の章では「語る者そのものが怪異になる」――

つまり琴子が“虚構そのものの体現者”となる可能性が高い。

その意味で24巻は、「新たな神話のプロローグ」とも言える重要巻です。

7-5. 今後の展望と作品の位置づけ

『虚構推理』は長期シリーズの中でも珍しく、

巻を重ねるごとにテーマの抽象度と哲学性を高めてきた作品です。

24巻はその転換点にあたり、

「怪異の物語」から「言葉の物語」へと進化したターニングポイントです。

この方向性が続けば、

今後は“語りの支配”や“虚構の倫理”といったメタテーマを掘り下げ、

城平京作品特有の知的サスペンスの完成形へと向かうでしょう。

そして“忍法虚構推理”という副題は、

単に新章のタイトルではなく、作品全体が自己言及を始めた合図でもあります。

7-6. 総括:『虚構推理(24)』は“虚構の臨界点”

この巻は、シリーズの哲学を最も端的に体現しています。

現実を支えるのは事実ではなく、人が信じる物語である。

琴子はそれを理解し、自在に操る者として描かれる。

その姿は、推理漫画の枠を超えた“物語論の象徴”と言えるでしょう。

『虚構推理(24)』は、シリーズにおける“虚構の臨界点”。

物語の語り手・読者・作者の三者が交錯し、

どこまでが現実でどこからが作り物なのか、

その境界を心地よく曖昧にする――まさに“忍法的”な知的娯楽の完成形です。