このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

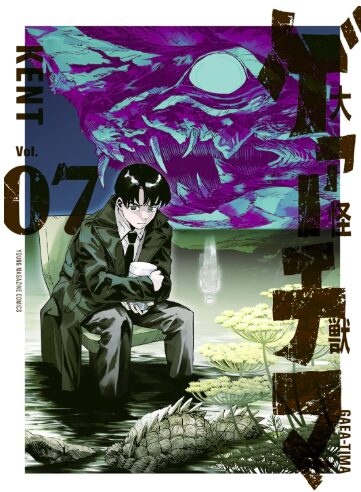

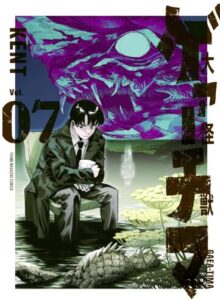

大怪獣ゲァーチマ 7巻 感想・あらすじ

旧財閥・松島家の跡取りとして生きる高校生・竜國。

夢も自由も失い、母の死によって心を閉ざした彼の前に現れたのは、

日本海の深淵に潜む“怪獣ゲァーチマ”だった――。

第7巻では、竜國の過去と松島家に隠された真実、

そして“怪獣=自然の意思”という衝撃の構図が明らかに。

海洋学者・青海川との出会いをきっかけに、

竜國は人間と自然、科学と神話、親と子の断絶というテーマに直面していく。

美しい筆致で描かれる“祈りと再生”の物語は、怪獣ジャンルを超えた文学的SFドラマだ。

第1章 作品概要と第7巻の位置づけ

『大怪獣ゲァーチマ』とは?人と怪獣の共存を描くSFドラマ

『大怪獣ゲァーチマ』は、人間と怪獣の“共存と対立”を描くSF群像劇。

単なる怪獣パニックではなく、社会・家族・自然の関係を掘り下げる重厚なドラマ性が特徴だ。

巨大な怪獣ゲァーチマは災厄であり、同時に“神”の象徴でもある。

人間の恐れと祈り、科学と信仰が交錯するこの作品は、現代の神話として高く評価されている。

第7巻のあらすじと見どころ――衝撃の過去と宿命の覚醒

第7巻では、主人公・竜國の過去と家族の秘密が明らかになる。

旧財閥・松島家の跡取りとして縛られた少年が、母の死と“海の呼び声”に導かれて成長していく。

怪獣ゲァーチマの出現は偶然ではなく、竜國の血脈に刻まれた宿命の一部。

海洋学者・青海川昭との出会いが、物語の科学的視点を加速させる。

高校生・竜國と“海”の物語――現代と神話の融合

竜國にとって“海”は自由の象徴であり、母の記憶が宿る場所でもある。

第7巻では、海が“現実”と“神話”を繋ぐ舞台として描かれ、

彼の精神的成長と世界の真実が重なり合っていく。

波の音や潮の香りまでが物語の一部となり、

“海と人間の記憶”という壮大なテーマが深く刻まれる。

財閥、怪獣、そして母の死――ドラマが動き出す第7巻

松島家という巨大な家系の枠組みと、少年の個人的な喪失が交錯する第7巻。

財閥社会の権力構造と、母を失った孤独が物語を二重構造で進行させる。

ゲァーチマの存在は“外的な怪物”であると同時に、“内なる悲しみ”の具現化でもある。

ここで竜國は初めて“自分が何者か”を問う段階に立たされる。

第2章 登場人物と関係性の変化

竜國の成長と苦悩――家の呪縛と自由への渇望

竜國は、家の名と血によって人生を支配される少年。

父・龍戸に跡取りとしての責任を押し付けられ、夢を諦める苦悩を抱える。

しかし、怪獣と出会い“自然の真理”に触れたことで、

彼は社会的価値観ではなく、自分の信じる生き方を模索し始める。

この内的変化こそが第7巻の最大の成長譚だ。

父・龍戸――旧財閥の象徴としての“現実主義者”

龍戸は、権力と伝統を最優先する旧体制の象徴。

彼にとって“家の存続”はすべてであり、息子の夢や自由は無価値に等しい。

その冷徹さは時に怪物的だが、彼自身もまた“時代に取り残された人間”である。

竜國との対立は、家族の問題でありながら“世代と思想の断絶”として描かれている。

青海川昭――科学者の視点から見る“怪獣=自然の意思”

青海川昭は、海と怪獣を“未知の生命現象”として探求する学者。

彼は怪獣を恐れず、敬意をもって向き合う稀有な存在だ。

竜國にとって彼は父の対極――権威ではなく、探究と自由の象徴。

彼の存在が、科学と神話の狭間で生きる少年の心を大きく揺り動かす。

母・茴の死と竜國の心の再生

母の死は、竜國にとって人生の転換点だった。

彼が抱える虚無感、海への執着、そして怪獣への興味――すべてが母の影に繋がる。

第7巻では、彼が母の想いを“自然と共に生きること”と理解する描写が加わり、

母の死が“喪失”から“再生”へと意味を変える瞬間が描かれる。

ゲァーチマとの邂逅――“もう一つの家族”としての存在

ゲァーチマは、人類を脅かす怪獣であると同時に、竜國の心の拠り所。

人間を拒絶せず、静かに海を見つめるその姿は、

母の面影と重なり、竜國に“世界と繋がる感覚”を取り戻させる。

怪獣を“敵”ではなく“共に生きる存在”と認識することで、

物語は“恐怖の物語”から“共感の神話”へと変化する。

第3章 世界観と舞台設定の考察

日本海に潜む怪獣伝説――“海底の神話”としてのゲァーチマ

日本海の底に眠る“古代の存在”としてゲァーチマは描かれる。

その設定は単なる怪獣伝説ではなく、“地球の記憶”を体現する存在。

古代神話の神々と同様に、人間の傲慢と自然の怒りを象徴している。

科学的なリアリティと神話的想像力が融合し、

読者に「現実の中の神話」を感じさせる構成だ。

匡波町という閉ざされた舞台――地方と海の象徴構造

匡波町は、古い因習と自然の力が共存する“閉じた世界”。

そこに都会からの科学者・青海川が入り込むことで、

「知」と「信仰」、「進化」と「停滞」が衝突する。

この構図が、物語全体に緊張感と詩的な美しさを与えている。

海と怪獣と人間――三者の関係が生む緊張と共存の可能性

海は怪獣の棲家であり、人間の故郷でもある。

竜國たちは“海を奪う者”でもあり、“海に生かされる者”でもある。

ゲァーチマの存在は、その矛盾を可視化する鏡として機能する。

この三者関係が、「破壊ではなく理解」を目指す新しい怪獣観を提示している。

“波”と“血”のモチーフ――自然と人間を繋ぐリズム

本作では、“波”と“血”という二つの要素が繰り返し登場する。

波は生命の循環を、血は人間の因縁を象徴している。

二つが重なる瞬間、自然と人間、過去と現在、神話と現実が一体化する。

その象徴性が『大怪獣ゲァーチマ』を“SFの皮を被った文学”に押し上げている。

第4章 科学と神話の融合構造

海洋学と怪獣研究――現実科学が照らすファンタジーの核

青海川昭が導入する海洋学の視点は、物語に科学的リアリティを与える。

怪獣を「超自然」ではなく「生態系の頂点」として捉えることで、

人と怪獣の関係が単なる対立構造を超えて深化する。

現実科学を物語に溶け込ませる手腕は、SF作品としての完成度を高めている。

怪獣ゲァーチマの存在論――自然の摂理か、人類の罪か

ゲァーチマは破壊者ではなく、「人間の行為に対する自然の反応」だ。

海洋汚染、経済活動、遺伝子操作――人間の傲慢が生んだ“新しい神”。

その存在は、神話の再現ではなく、現代社会の自己批判として機能する。

“自然の報復”という哲学的テーマが全巻を貫いている。

神話的象徴としての“ゲァーチマ”――破壊と再生の双面性

ゲァーチマは破壊を司る一方で、再生の象徴でもある。

人間社会を壊し、同時に“新しい価値観”を生む。

これは古代神話における創造神の循環構造と重なる。

第7巻ではこの両義性がより明確になり、「怪獣=神格」の概念が提示される。

青海川昭の思想――科学が宗教を超える瞬間

青海川は“科学的信仰者”として描かれる。

彼にとって研究は祈りであり、真理の追求は救済の行為だ。

科学が宗教に代わる“新たな信仰体系”として提示される点が本巻の特徴。

彼の哲学は、竜國の内面変化と呼応し、“信じるとは何か”という根源的問いを投げかける。

第5章 家族と社会構造のテーマ

旧財閥・松島家の“血の宿命”と近代日本の階級構造

松島家の権威と閉鎖性は、日本の戦後社会が抱える階級の縮図だ。

竜國の苦悩は、個人の問題でありながら、社会構造そのものの歪みでもある。

“血”という縛りは、国家や経済を超えた普遍的テーマとして機能し、

読者に“自由とは何か”を突きつける。

父と子の断絶――伝統と自由の対立

龍戸と竜國の対立は、単なる親子喧嘩ではなく“思想戦”。

龍戸は伝統を守るために他者を犠牲にし、竜國は自由のために伝統を壊す。

そのぶつかり合いが、物語にリアルな人間ドラマを生み出している。

ここに“人間の中の怪獣性”というサブテーマも暗示されている。

家族を失った少年が見出す“新しい共同体”の形

竜國は血縁の家族を失いながら、青海川や仲間たちと“精神的家族”を築いていく。

この過程が、現代社会における“つながりの再定義”を示す。

絆は血ではなく意志でつくられる――それが第7巻の核心メッセージだ。

怪獣との共存も、この思想の延長線上にある。

ゲァーチマ=“もう一つの家族”としての存在

ゲァーチマは竜國にとって“母性”と“守護”の象徴。

人間の理屈を超えて、彼の孤独を包み込む存在として描かれる。

怪獣を“家族”と見る視点は、人類中心主義を超えた新しい感情構造を提示。

その発想が本作を単なる怪獣物語から文学作品へと昇華させている。

第6章 怪獣描写と演出分析

海からの出現シーン――静寂と恐怖の演出美学

ゲァーチマが海から姿を現す瞬間、ページ全体が“静寂”で満たされる。

音がない恐怖、波のうねり、光の反射――演出は映画的で詩的だ。

この“静の恐怖”が他の怪獣作品と一線を画している。

恐怖よりも“畏敬”を感じさせる構図が圧巻。

怪獣を“敵”として描かない哲学的アプローチ

本作は怪獣を倒す物語ではない。

人間の内にある破壊本能と向き合う物語だ。

ゲァーチマの存在は、人間の無意識の象徴であり、

「戦うべき相手は外ではなく内にいる」と読者に訴える。

圧倒的スケールと緻密な感情描写の融合

ゲァーチマの巨大さと竜國の孤独が、対比的に描かれる。

“個の感情”と“自然のスケール”が同一線上で響き合う構図は、

映画『シン・ゴジラ』や『エヴァンゲリオン』を思わせる哲学的スケール感を持つ。

画面の密度と心理描写の緻密さが読む者を圧倒する。

映像的構成力――「読む映画」としての表現力

大怪獣ゲァーチマの第7巻は、漫画でありながら“映画的文法”で構成されている。

視線誘導、光の演出、間の取り方、すべてが映像的。

読者は“読む”というより“体験する”。

この没入感が本作を“SF文学×映像芸術”の中間領域へと押し上げている。

🧭 まとめ|『大怪獣ゲァーチマ(7)』が描く“人と怪獣の新しい関係”

『大怪獣ゲァーチマ(7)』は、単なる怪獣バトル漫画ではありません。

旧財閥の跡取りとして自由を奪われた少年・竜國が、

“海”と“怪獣ゲァーチマ”という二つの存在を通して、

「家族」「自然」「自由」といった人間の根源的テーマに向き合う物語です。

第7巻では、彼の過去と母の死、そして“海の底に眠る真実”が明らかになります。

海洋学者・青海川との出会いによって、竜國は科学と神話の狭間に立ち、

人間が自然を支配できないという現実を知る――それが本巻の核心です。

ゲァーチマは人類の敵ではなく、“自然そのものの意志”として描かれます。

それは破壊であり、再生であり、母のような存在でもある。

竜國が感じる恐怖と救済が、まるで人間と地球の対話のように響きます。

大暮維人の精緻な画面構成と静寂の演出は圧巻で、

“読む映画”のような没入感を与えるSF文学作品に仕上がっています。

本巻は、「怪獣=災厄」ではなく「怪獣=生命の証」として描く、

まさに“怪獣ジャンルの再定義”とも呼べる一冊です。

💡 読後メッセージ

破壊の向こうにあるのは、滅びではなく再生。

人と自然が共に生きるとは何か――その答えが、ゲァーチマの眼に宿っている。