このサイトはアフィリエイト広告を利用しておりま

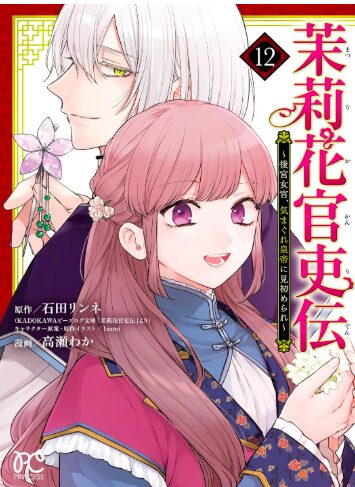

“理性で恋し、知性で国を動かす”──後宮を超えた官吏ヒロイン、茉莉花が見せた覚悟の物語。

後宮×政治×恋愛──異色の中華官吏ファンタジー『茉莉花官吏伝』。

第12巻では、知性派ヒロイン・茉莉花が、愛と正義の狭間で重大な決断を迫られる。

皇帝・珀陽との関係は“恋”から“信頼”へ、そして“共に国を導く関係”へと進化。

後宮の派閥争い、黒槐国との外交危機、玉霞や仁耀らの思惑が複雑に交錯し、

物語は一気に国家規模のドラマへと広がる。

本稿では、第12巻のあらすじ・テーマ・伏線・電子特別版特典までを徹底解析。

“理性で愛し、知で生きるヒロイン”が放つ、官吏文学の真髄を解き明かします。

1. 作品概要とシリーズの全体像

『茉莉花官吏伝~後宮女官、気まぐれ皇帝に見初められ~』は、石田リンネによる原作小説を高瀬わかが漫画化した人気シリーズ。

「後宮×政治×知性ラブストーリー」という独自のジャンル性で、ライトノベルと歴史ファンタジーの境界を超える作品として支持を集めています。

舞台は中華風の架空帝国。主人公・茉莉花は、平民出身ながら卓越した知恵と記憶力を武器に官吏として頭角を現し、

後宮に仕える中で“気まぐれ皇帝”珀陽に見初められていく。

しかし本作の魅力は単なる恋愛ではなく、官吏制度・階層社会・後宮政治といった重厚な社会構造の中で、

知性と感情の両立を描く点にあります。

第12巻では、茉莉花の成長物語が一つの頂点を迎え、

後宮という閉ざされた空間から「国家運営」へと視野が拡大する重要な巻となっています。

2. 第12巻のあらすじと主要展開

第12巻では、茉莉花が新たな政治任務を任され、後宮と外政の均衡を取る重要な立場に立たされます。

皇帝・珀陽が政務において見せる冷徹さと優しさの間で、茉莉花は“官吏”として、

また“女性”としての自分をどう生きるかを問われることになります。

一方、後宮では派閥の動きが激化し、玉霞や仁耀、反皇后派などがそれぞれの思惑をもって行動。

宮廷の中で繰り広げられる人間関係は、単なる嫉妬や恋愛ではなく、権力と忠義の駆け引きそのものです。

終盤に向けて、茉莉花は一つの決断を迫られます。

それは「愛する皇帝を支えること」と「正義の官吏として国を守ること」のどちらを選ぶかという究極の選択。

この巻では、恋愛と政治が完全に交錯し、シリーズ全体の構造が大きく動き出します。

3. 茉莉花という主人公像の深化

茉莉花は、ただの恋愛ヒロインではありません。

彼女は「知性によって世界を変える」女性として描かれています。

平民出身というハンデを抱えながらも、彼女が信じるのは“努力と誠実さによる真の官吏道”。

その姿は、古典的な後宮物語とは一線を画しています。

第12巻では、彼女の「人を見る目」と「状況判断力」が試されます。

表面上の権威や感情に流されず、冷静に真実を見抜く力が、

やがて皇帝・珀陽の信頼を得て、後宮を越えた政治の中枢へと導く。

彼女の成長は、単に官吏としての出世ではなく、

“知性と感情の調和”という精神的成熟の象徴でもあります。

そのため読者は、茉莉花の一つ一つの言葉や沈黙からも深い意味を感じ取れる構成になっています。

4. 皇帝・珀陽の人物解析

“気まぐれ皇帝”として知られる珀陽は、茉莉花との関係を通してもっとも多面的に描かれる人物です。

外見は冷酷な独裁者のように見えますが、実際には国家の未来を背負う孤独な理想主義者。

彼の行動は常に「民を守るための政治的判断」と「茉莉花への個人的想い」の狭間で揺れています。

第12巻では、珀陽の“理性の仮面”が少しずつ剥がれ、

茉莉花にだけ見せる人間的な弱さや情が丁寧に描かれます。

政治的には計算高い戦略家でありながら、

茉莉花への愛情を理屈で制御できず苦しむ姿は、作品の感情的支柱でもあります。

また、珀陽は物語全体の「国家の秩序と個人の幸福」の象徴でもあり、

茉莉花と対等に議論できる存在として描かれることで、

二人の関係は“恋”を超えた「知の共鳴関係」へと昇華しています。

5. サブキャラクターの思想・役割

第12巻では、主要キャラクター以外の人物も重要な役割を果たします。

まず注目すべきは玉霞。

彼女は後宮の中で茉莉花と対照的な存在として配置され、

感情を優先する女性像として“もう一つの選択”を象徴しています。

茉莉花が理性で動くなら、玉霞は情で動く。

この対比が物語に立体感を与えています。

仁耀は、忠義と良心の間で揺れる官吏として登場。

彼の苦悩は、茉莉花の信念を際立たせる鏡の役割を果たします。

また、反皇后派や外戚勢力の動きも本巻の政治的緊張を高める要因となっており、

後宮という閉鎖空間が“国家の縮図”として機能している点は見逃せません。

このように、各サブキャラが持つ思想的立場の違いが、

物語全体の「多層的な政治劇」としての魅力を支えています。

6. 後宮制度と官吏制度の構造分析

『茉莉花官吏伝』の大きな魅力のひとつは、後宮と官僚機構を「政治システム」として描いている点にあります。

中華風ファンタジーの多くは装飾的な後宮描写にとどまりますが、本作では官僚制度の運営論・階層社会・情報統制の構造までを緻密に構築。

茉莉花は後宮に仕える女官でありながら、実質的には国家行政の中枢を担う知的官吏。

彼女が観察する後宮とは、単なる愛憎の場ではなく、**国家を動かす“縮図”**です。

上位に皇帝・皇后、次に女官長、さらに各部署(書記・会計・医官など)が階層的に配置され、

官僚としての権限・報告体系・責任範囲が明確に描かれています。

第12巻では、この制度の“ゆがみ”が露呈します。

派閥争いによる書簡改ざん、外戚との癒着、密偵の情報操作など――。

茉莉花はこれらの構造的腐敗に立ち向かい、「制度を正す官吏」としての使命を果たす姿を見せます。

結果として本巻は、恋愛よりもむしろ政治改革劇としての厚みを増しています。

7. テーマと哲学的要素

『茉莉花官吏伝』の根底には、「愛」と「正義」の共存という永遠のテーマがあります。

第12巻では、それがさらに深化し、**“権力と信頼”**という形で描かれます。

茉莉花にとって、皇帝・珀陽を愛することは同時に権力に触れること。

彼を信じるほど、自身の官吏としての正義が試される。

この二律背反が物語全体の思想的支柱です。

また、茉莉花の知性は「冷静な計算」ではなく「慈悲に裏打ちされた理性」である点も特徴的。

彼女は感情を排除するのではなく、感情を秩序化することで現実を動かします。

これは、現代的フェミニズムにも通じる“理性をもつ女性像”の理想形であり、

単なる恋愛漫画ではなく、社会的寓話(アレゴリー)としても評価できる構造です。

第12巻のメッセージは明確です。

「愛することも、政治することも、責任を持つという点で同じ。」

この一文に集約されるように、愛と職務の両立を通して“成熟する女性像”を描き出しています。

8. 原作小説との比較と改変分析

石田リンネによる原作小説と、高瀬わかによる漫画版には、構成面でいくつかの違いがあります。

特に第12巻では、漫画独自の補足と演出拡張が顕著です。

✅ 小説版との違い

-

小説では政治描写が多く、会話中心で進行。

-

漫画版では感情表現と空気感を優先し、沈黙や視線を多用した心理演出を導入。

-

茉莉花と珀陽の「視線の交差」や「距離感の変化」が、紙上で映画的に表現されている。

✅ 改変の意義

高瀬わかの作画は、物語の“知的緊張”を崩さずにドラマ性を高めています。

例えば、後宮会議の場面ではセリフ量を減らし、

代わりに表情や手の動き、机の間合いといった“非言語的政治”が強調されています。

これにより、読者は“読む”というより“感じる”形で政治の圧力を理解できる構造になっています。

さらに、漫画版では女性の描写が現代的で、茉莉花が「恋する女官」ではなく「職務をもつ知性体」として描かれており、

フェミニンでありながら強靭な存在感を放ちます。

9. 伏線と象徴モチーフの読み解き

本巻では、いくつかの重要な伏線が静かに提示されます。

-

黒槐国の動き – 外交上の不穏な兆候。これは次巻で大きな戦略転換を示唆。

-

玉霞の独白 – 後宮内部の対立構造が次第に政治的謀略へ変化する予兆。

-

珀陽の「夜の沈黙」 – 皇帝自身が抱える秘密。彼の血統や先帝時代との関連が仄めかされる。

-

“花”のモチーフ – 茉莉花(ジャスミン)は清廉さと知性の象徴。

各巻で異なる花が登場する構成は、物語の進化段階を暗示している。

このように、表面的なラブロマンスの裏で複数の構造的伏線が張り巡らされており、

読者は再読することで新たな意味を発見できる作りになっています。

第12巻は、まさに「静かなる伏線の収束と拡散」の巻。

次巻以降の“外征篇”へ向けて、内なる物語の緊張が最大化しています。

10. 電子特別版の追加要素

電子特別版は、ファンにとって必見の内容です。

第12巻のKindle限定版には、描き下ろし特典イラスト・ミニ漫画・あとがきエッセイが収録されています。

特に印象的なのが、茉莉花と珀陽の「静かな茶会」の描き下ろし。

本編の緊迫した政治ドラマとは対照的に、

互いに素の表情を見せ合う穏やかな時間が描かれ、二人の関係性の“温度”を再認識させる演出になっています。

さらに、高瀬わかによる作者コメントでは、

「茉莉花の“官吏としての幸福”をテーマに描いた」と語られており、

本巻が単なる恋愛転機ではなく、“仕事と愛の共存”を描いた章であることが強調されています。

また、電子版では高解像度の背景描写や細部の表情線がより明瞭で、

紙版よりもキャラクターの心理が伝わりやすい仕様になっています。

これにより、ファン層の中でも「電子版のほうが情感が伝わる」との評価が増加中です。

11. 作画と演出技法の解析

高瀬わかによる作画の魅力は、「静と動の対比」にあります。

第12巻では、戦略的な会話や心理戦が中心でありながら、ページの余白・光の陰影・手の動きといった非言語的演出が感情の核を担っています。

特に注目すべきは、「目線の使い方」。

茉莉花と珀陽の視線が交差する瞬間、コマ割りは大きく開かれ、背景が白く抜かれています。

これは、二人の間に言葉以上の理解が生まれた瞬間を象徴する演出。

逆に、沈黙や距離を描く際には細かいコマ割りを用い、心理的な隔たりを読者に体感させます。

また、後宮の建築構造を描く線の正確さや、衣装の刺繍・装飾に込められた文化的リアリティも見事です。

茉莉花の衣装の変化は地位の上昇だけでなく、心境の成熟を映す装置として機能しており、

物語全体が“絵で語る文学”として完成しています。

12. 作品内政治構造と現代社会の共鳴

『茉莉花官吏伝』は、架空の中華帝国を舞台としながら、

現代社会の「女性のキャリア」「政治的倫理」「信頼と権力」の問題を象徴的に描いています。

茉莉花は、権力構造の中で知性を武器に生きる女性像の象徴。

彼女の姿は現代の職場や政治社会にも通じ、

「女性が理性と信念で組織を変えることは可能か?」という問いを読者に投げかけます。

皇帝・珀陽は一見すると支配者ですが、

彼の苦悩は現代のリーダーが抱える「正義と効率」「人情と判断」の板挟みに酷似しています。

つまりこの物語は、後宮という閉ざされた空間を通じて現代組織社会を映す鏡なのです。

フェミニズム的視点から見ると、茉莉花の“知で闘うヒロイン像”は、

「感情ではなく理性で自立する女性」という新しい価値観を体現しています。

恋に依存しない、愛と職務を両立させる彼女の姿は、現代的女性像の理想形といえるでしょう。

13. 読者レビュー・SNS分析

第12巻の発売後、読者の間では「シリーズ屈指の完成度」と高評価が相次ぎました。

💬 ポジティブ評価

-

「政治描写が緻密で読後感が重厚」

-

「茉莉花と珀陽の関係がついに“信頼の愛”に進化した」

-

「高瀬わか先生の作画が感情の機微を完璧に表現している」

SNS上では「#茉莉花官吏伝12巻」「#珀陽様」「#理性で恋する女官」などのタグが話題になり、

恋愛漫画というより“知性と権力のドラマ”として再評価されています。

⚠ 一部の読者意見

一方で「説明が多く難解」「官僚描写がやや専門的」との声もあり、

これは本作が“知的読者向け”であることを示しています。

ただし、それこそが『茉莉花官吏伝』のブランド性を支える部分でもあり、

「深く読み返すほど新しい発見がある」タイプの作品として定着しています。

14. 今後の展開予測とシリーズの方向性

第12巻の終盤では、いくつかの新たな布石が描かれています。

-

黒槐国との外交衝突:外政編突入の前兆。茉莉花の官僚能力が国際舞台へ。

-

玉霞の心の変化:友情・嫉妬・尊敬が交錯し、後宮の人間関係が新局面へ。

-

珀陽の決断:皇帝としての責任と愛情の両立が試される「治国の章」へ。

次巻(第13巻)以降は、

“後宮の政治”から“国家統治”へと舞台が拡張し、

茉莉花が“帝国の知性”として機能する展開が予想されます。

さらに、原作小説では既に外征と外交の物語が進行しており、

漫画版でもその方向へ歩を進める可能性が高いです。

つまり、第12巻は「後宮編の終章」であり、

第13巻は「帝国編の序章」として位置づけられるでしょう。

15. 総まとめ:第12巻が描いた“知性の愛”

『茉莉花官吏伝 第12巻』は、恋愛・政治・哲学が融合したシリーズの転換点。

後宮という閉鎖空間から、国家という広大な舞台へ。

茉莉花は“愛される女官”から“信頼される官吏”へと成長し、

皇帝・珀陽との関係も「恋」から「相互理解」へと進化します。

本作が伝える最大のメッセージは、

「愛とは、支配ではなく尊重である」

茉莉花の知性と誠実さが導く未来は、

現代社会における“理性と優しさの両立”を象徴しています。

政治と恋愛、理性と情熱、権力と信頼。

それらを見事に融合させた第12巻は、まさにシリーズの金字塔といえるでしょう。