このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 「私の中のあなた、あなたの中の私」――入れ替わりの向こうに見える“人間の本質”

- 1. はじめに — 「入れ替わり」現象が社会と人間を映す鏡

- 2. 作品概要と基本データ

- 3. これまでの物語の整理(1〜5巻の重要ポイント)

- 4. 第6巻のメインテーマ:人格の連鎖と崩壊

- 5. あらすじ詳細解説(ネタバレあり)

- 6. 登場人物と心理構造の分析

- 7. 作者・大武政夫の表現進化

- 8. “入れ替わり”モチーフの多層構造

- 9. 柳先生という第三者視点の重要性

- 10. 「人格の多層化」と現代社会の写し鏡

- 11. J⇔Mというタイトルの意味再考

- 12. 恵の変化が象徴する“内なる他者”

- 13. 「殺しの仕事」に潜む象徴性

- 14. Jとマリーの関係の変質

- 15. 作画と演出に見る“静かな狂気”

- 16. シリーズ全体の構成的伏線整理

- 17. 読後の余韻と“倫理的不快感”

- 18. ファン考察まとめ(SNS/note/Amazonレビュー分析)

- 19. 同作者過去作との比較

- 20. 編集部・制作背景とハルタ誌の文芸的傾向

- 21. カバーアート・装丁・デザイン分析

- 22. 読者層別レビュー分析

- 23. 社会学・心理学的読み解き

- 24. 今後の展開予想と最終章への布石

- 25. まとめ — “入れ替わり”が示す現代の真実

「私の中のあなた、あなたの中の私」――入れ替わりの向こうに見える“人間の本質”

「入れ替わる」という言葉ほど、恐ろしくも切ない響きを持つものはない。

大武政夫の『J⇔M ジェイエム』第6巻は、人格が他者へと連鎖していく“共感の感染”を描く衝撃作だ。

教師・柳、優等生・恵、そしてJとマリー――入れ替わりの中で彼らが見つめるのは、他者の中に溶けていく“自分”の姿である。

優しさは侵食に変わり、共感は暴力へと変質する。

読後、心に残るのは恐怖ではなく、「私の中にいる誰か」への静かな問い。

フィクションを超え、現代社会そのものを映す鏡のような一冊だ。

1. はじめに — 「入れ替わり」現象が社会と人間を映す鏡

『J⇔M ジェイエム』は、ただの入れ替わりドラマではない。

この作品が提示するのは、“他人の中に自分が存在する”という根源的な不安と、

その中でなお「自分らしさ」を探そうとする人々の姿だ。

第6巻では、「入れ替わり」が単発的な出来事ではなく、社会の中に広がる連鎖現象として描かれる。

人格が、意識が、誰かの中に流れ込み、同時に何かが失われていく。

そこにあるのは、ホラーでもファンタジーでもなく、“人間という存在のあやうさ”そのものだ。

担任の柳先生が見た赤星恵の変化。

一見些細な変化から始まる物語が、やがて**「個」と「他者」の境界を問い直す哲学的ドラマ**へと発展していく。

大武政夫の筆致は、笑いでも涙でもなく、「静かな異常」を日常に落とし込む。

まるで、読者自身が他人の心に入り込んでしまったような感覚に陥るだろう。

2. 作品概要と基本データ

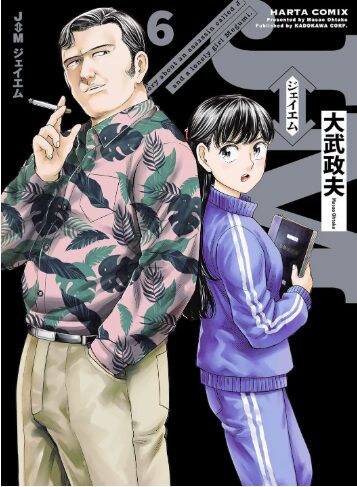

『J⇔M ジェイエム 6』は、2025年10月にハルタコミックス(KADOKAWA)から刊行された、

大武政夫による入れ替わり連鎖ドラマの第6巻である。

本巻のテーマは“他者との境界の崩壊”。

これまで散りばめられてきた入れ替わりのルールと、その裏に潜む社会的・心理的な意味が、より深く掘り下げられる。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | J⇔M ジェイエム 第6巻 |

| 著者 | 大武政夫 |

| 出版社 | ハルタコミックス(KADOKAWA) |

| 発売日 | 2025年10月15日 |

| 仕様 | B6判/Kindle版同時配信 |

| 定価 | 税込836円 |

| ジャンル | サスペンス・心理・ドラマ |

この巻から新規読者が入っても理解できるよう、過去の出来事が断片的に再提示される構成になっており、

物語のテンポは静かだが、空気の緊張感はシリーズ中もっとも高い。

「入れ替わることは、救いか、それとも罰か?」

――その問いが、物語全体を通して読者の心に突き刺さる。

3. これまでの物語の整理(1〜5巻の重要ポイント)

第6巻に入る前に、物語の背景を簡潔に振り返っておこう。

『J⇔M』は、突如として世界中で起こり始めた「人格入れ替わり現象」を描く群像劇だ。

誰かの意識が他者の身体に宿り、また別の誰かの中へと移っていく。

それは偶然なのか、意図的なのか。原因は未だ明かされていない。

第1〜5巻では、主要人物の「J」と「マリー」を軸に、入れ替わりによって起こる混乱と、その中で見えてくる“人の本質”が語られてきた。

-

J:冷静沈着だが、倫理と感情の間で揺れる人物。入れ替わりの中心的存在。

-

マリー:Jと対照的な衝動型。身体を奪われながらも、自我の在り方を探る。

-

赤星恵:普通の女子高生だったが、入れ替わりの“媒介”となっていく。

これまでの巻では、「誰が本物なのか?」という謎に焦点が当てられていたが、

第6巻ではその問いがさらに複雑化し、**「本物である必要はあるのか?」**という哲学的領域へ踏み込んでいく。

4. 第6巻のメインテーマ:人格の連鎖と崩壊

第6巻で描かれる最大のテーマは、「入れ替わりの感染」。

これまで限定的だった現象が、人から人へと伝わり、人格そのものがネットワークのように連鎖していく。

主人公のJは、マリーの姿で妹の見舞いに行く。

その行為は「優しさ」でもあり、「侵入」でもある。

他者の身体に宿ることで生まれる“疑似的な愛情”が、J自身の倫理観を少しずつ蝕んでいく。

同時に、赤星恵の担任である柳先生の視点が物語を現実へと引き戻す。

優等生だった恵の人格が、日に日に変化していく。

彼女の中で“誰か”が動いている――そう確信したとき、柳は恐怖と同時に奇妙な執着を覚える。

この巻では、“入れ替わり”がもはや現象ではなく、「社会現象」へと昇華する。

人格が他人へと流れ込む世界で、個人の境界はどこまで保たれるのか?

そして“自分”とは、どこに存在するのか?

作者はその問いを静かに、しかし鋭く突きつけてくる。

5. あらすじ詳細解説(ネタバレあり)

物語は、赤星恵の異変から始まる。

大人しく優秀だった彼女が、短期間でまるで別人のような言動を見せ始める。

担任の柳先生は当初、思春期特有の反抗だと思っていた。

しかし次第に、彼女の“中に別の何かがいる”という直感を抱く。

一方、Jはマリーの身体を借り、妹のもとを訪れる。

妹はJのことを知らず、目の前にいる“マリー”に対して心を開く。

Jはその温もりを受け止めながらも、自分が「他人の姿」でしか愛を受け取れないことに苦しむ。

並行して、恵とマリーは“ある仕事”を請け負う。

それは表向きは清掃作業だが、裏では殺しの任務。

人格の入れ替わりを利用した暗殺という、シリーズ屈指の倫理的タブーに踏み込む。

それぞれの物語線が交錯する終盤、柳先生は決断を迫られる。

「恵を守るために、彼女の中の誰かを殺すのか」

――この問いが、6巻の核心にある。

クライマックスでは、人格と身体の区別が完全に曖昧になり、

“入れ替わり”という現象がもはや現実の一部として受け入れられてしまう。

そこに残るのは、恐怖ではなく、奇妙な静寂。

まるで世界そのものが、すでに入れ替わってしまったかのようだ。

6. 登場人物と心理構造の分析

『J⇔M 6』の面白さは、登場人物の“心理の重なり”にある。

それぞれの人物が抱える内面が、入れ替わりという現象を通して反射し合い、

まるで多面鏡のように互いを映していく。

まず、Jは「他人の身体を借りる者」として最も罪深い存在だ。

彼の行為には倫理の欠片があるようでいて、結局は孤独の埋め合わせに過ぎない。

妹を見舞うシーンでは、優しさの裏に“自分ではない姿でしか愛されない”という深い自己否定が描かれる。

マリーは、“入れ替えられる側”の代表であり、最も被害を受ける存在だが、

巻を追うごとに「支配される快感」と「他人への憧れ」を内包するようになる。

この6巻で彼女が恵と共に“殺し”に関わる展開は、単なる犯罪ではなく、

共依存の象徴として読むことができる。

そして注目すべきは柳先生の存在。

彼は「第三者としての常識人」でありながら、

次第に入れ替わり現象に惹かれていく。

理性と恐怖が綱引きする心理は、読者自身の感情と重なり、

「自分だったらどうする?」という問いを突きつけてくる。

この三者の関係性は、

-

操る者(J)

-

操られる者(マリー)

-

それを見ている者(柳)

という三角構造をなし、物語の倫理的緊張を生み出している。

7. 作者・大武政夫の表現進化

大武政夫といえば『ヒナまつり』の印象が強い。

あの作品ではギャグと超能力、家庭と社会を描きながら“人間の滑稽さ”を笑いに変えていた。

しかし『J⇔M』では、その文体が一転。

笑いを一切排し、沈黙の中に狂気を描く作風へと変貌している。

彼の特徴は、“セリフのないコマ”の多用だ。

登場人物が表情を見せず、風や光だけが描かれる。

それは「他人の身体を生きる違和感」を、視覚的に伝える演出。

沈黙の中にある微かな呼吸音や、視線の揺れ――そこに恐怖と哀しみが同居している。

また、コマ割りが極めて計算的である。

特に入れ替わりが起こる瞬間、画面が一度“白”で途切れる。

読者はその空白の中で、「今、何が起こったのか」を想像するしかない。

この“想像させる演出”こそが、大武政夫の成熟した storytelling 技法の真骨頂である。

8. “入れ替わり”モチーフの多層構造

本作の入れ替わりは、他のフィクションとは根本的に異なる。

たとえば『君の名は。』が「愛」と「奇跡」を描いたのに対し、

『J⇔M』が描くのは「支配」と「記憶の侵食」だ。

この入れ替わり現象は、単なる肉体の交換ではなく、

感情・記憶・罪までも連鎖していく感染現象として表現されている。

入れ替わった者が他人の過去を体験し、その苦しみを背負う――

それは「共感」の究極形であり、同時に「地獄」でもある。

さらに特筆すべきは、入れ替わりが「自我の拡散」として描かれる点。

1人の人間が、他人の中に入り、さらに別の人格を呼び覚ます。

つまり、『J⇔M』の入れ替わりはウイルスのように増殖し、

人格のネットワーク化=自我の解体という構造を作り出している。

この多層的な入れ替わり描写は、現代のSNS社会やAI人格との相似形としても読める。

「誰かの言葉を借りて喋る」「他人の感情を代弁する」――

私たち自身もまた、知らず知らずのうちに誰かと“入れ替わって”いるのかもしれない。

9. 柳先生という第三者視点の重要性

この巻で特に強く印象に残るのが、柳先生の視点である。

彼は超常現象の渦中にいながら、最も“普通の人間”として描かれている。

しかしその「普通さ」が、やがて恐怖を際立たせていく。

教師として、生徒の異変を見過ごせない――その正義感は理解できる。

だが、恵の変化を見続けるうちに、柳の心の中で“ある欲望”が芽生える。

「この真実を知りたい」「彼女の中にいる“誰か”に会いたい」

その欲望が、彼を常識の外へ引きずり出していく。

この構図は、まるで読者自身の心理を写している。

恐る恐る覗き込みながらも、目を離せない。

それが“観察者の倫理”の崩壊であり、

『J⇔M』という作品がホラーにもサスペンスにも寄らず、

“心理的リアリズム”の領域に立つ理由でもある。

柳先生は「観る者」でありながら、

次第に「入る者」へと変わっていく。

その微妙な転換が、この巻を最も不穏で美しいものにしている。

10. 「人格の多層化」と現代社会の写し鏡

『J⇔M』は決してフィクションの中だけの話ではない。

現代の私たちも、日常の中で“入れ替わり”を繰り返している。

SNSで理想の自分を演じる。

職場では「社会的自分」を装う。

家庭では「親」や「子」として別の人格を生きる。

そう考えれば、私たちもまた複数の“J”と“マリー”を内に抱えているのだ。

大武政夫はこの社会的多層人格を、

SF的設定に置き換えて提示している。

入れ替わりとは、「人間が他者を理解するための最も危険な方法」だ。

他者を知るとは、同時に自分を失うこと。

その恐怖と陶酔を、彼は淡々と、しかし圧倒的な筆致で描き出している。

第6巻はまさにその“鏡”だ。

読後、私たちは自分の中の他人を見つけてしまう。

そして静かに問う――

「私の中にいる“私”は、本当に私なのか?」

11. J⇔Mというタイトルの意味再考

このタイトル「J⇔M」は、単なる主人公の頭文字ではない。

“⇔”という双方向矢印が示すのは、**「境界の崩壊」**であり、

“行き来するもの”と“入れ替わるもの”の両義性である。

Jとマリーという二人の存在は、

固定的な「自分」と「他者」という区分を超えて、

常に交差し、溶け合い、時に反転する。

つまりタイトル自体が「構造そのもの」なのだ。

人間の関係も、社会も、アイデンティティも、

本来は「⇔」で繋がっており、完全に分かたれてはいない。

第6巻ではこの矢印が、より動的に描かれる。

Jがマリーに入り、マリーが恵と繋がり、

やがて柳までもが“向こう側”へと引き寄せられる。

矢印の先はどこに向かっているのか?

――それは“他人”であり、同時に“自分の裏側”である。

タイトルに込められた哲学的メッセージは、

「人間は常に他者を介してしか、自分を知ることができない」という真理に行き着く。

12. 恵の変化が象徴する“内なる他者”

赤星恵は、この巻の“中心の空白”を担う存在だ。

物語上では最も受動的な人物だが、

彼女こそ「他者が宿る場所」という象徴になっている。

もともと優等生で、静かに周囲に合わせて生きていた恵。

だが入れ替わりを通じて、次々と他人の人格が入り込み、

自分の声、自分の行動、自分の選択が曖昧になっていく。

その描写は、まるで現代の若者の姿を映しているかのようだ。

SNS上で他人の価値観を真似、トレンドに同化し、

気づけば「自分の言葉」がどこにもない。

柳先生が彼女の変化に戸惑い、

“何が本物なのか”を問いかける姿は、

現代社会そのものの葛藤だ。

個性を求めながらも、他人の中にしか安心を見いだせない。

恵は被害者ではない。

むしろ“入れ替わりを受け入れることでしか生きられない世代”の象徴だ。

その脆さと適応力の間で揺れる恵は、

物語の中で最もリアルな存在である。

13. 「殺しの仕事」に潜む象徴性

第6巻の中でも最も衝撃的な展開が、

恵とマリーが“殺しの仕事”を引き受ける場面だ。

この行為は、単なる犯罪ではない。

入れ替わりという現象を通じて描かれる、

「他者理解の究極形」=共犯関係のメタファーである。

人を殺すという行為は、

相手の生を奪うと同時に、その存在を自分に刻みつける。

それは「入れ替わる」ことと構造的に同一なのだ。

マリーは恵の中に自分を投影し、

恵はマリーの行動を通して“他人の罪”を体験する。

二人の間に生まれるのは、倫理ではなく感覚の共鳴。

そしてそれが、物語全体の不気味なリアリティを生む。

この“殺し”の描写は、

大武政夫が人間の共感そのものを疑う瞬間だ。

「他人を理解するとは、結局は自分を侵すことではないか」

――その問いが、ページの奥底で静かに脈打っている。

14. Jとマリーの関係の変質

Jとマリーの関係は、第6巻で大きな転換を迎える。

かつては入れ替える側と入れ替えられる側という立場だった二人。

だが今では、互いが互いに依存し、

相手の存在なしでは自我を保てなくなっている。

この関係は、恋愛でも友情でもない。

もっと深く、もっと危うい。

それは「人格の共存」――つまり、共感の病だ。

Jはマリーを必要とし、マリーはJの中に生きようとする。

彼らはお互いの心を占有し、

その結果、どちらも「完全な自分」を失っていく。

作者はここで、“絆”という言葉の裏にある支配と依存を描いている。

入れ替わるという行為は、結局「理解の暴力」なのだ。

相手を知りたいという純粋な願いが、

相手の自由を奪い、自分の境界を壊していく。

この巻で二人の関係が辿るのは、

愛でも破滅でもなく――「同化」である。

そしてそれが、本作の最終章へと続く最大の布石になる。

15. 作画と演出に見る“静かな狂気”

大武政夫の作画は、一見すると淡白で、装飾を排した線画に見える。

しかしその中には、緻密な心理描写が隠されている。

特に第6巻では、“空間の余白”が重要な意味を持つ。

人物が画面の端に小さく配置され、

周囲にはただ無音の背景が広がる。

その静けさが、入れ替わりという異常を際立たせる。

また、色調のないモノクロの世界でありながら、

陰影の強弱が感情のグラデーションとして機能している。

Jとマリーが会話するシーンでは影が濃く、

柳先生が登場する場面では、光が過剰に白い。

この対比は、「理性と感情」「観察と介入」の構図を示す。

さらに、ページをめくるテンポが巧妙だ。

コマの間隔が徐々に狭まり、呼吸のリズムが狂っていく。

読者自身が、入れ替わりの混乱に“巻き込まれる”体感を得る。

つまり、大武政夫の絵はただの描写ではなく、

読者の心理に直接作用する構造的演出だ。

静けさの中に狂気を潜ませる――それが『J⇔M』の美学である。

16. シリーズ全体の構成的伏線整理

『J⇔M』シリーズは1巻から緻密に構成されており、

第6巻はその“中盤の結節点”に位置づけられる。

1巻では「入れ替わりの発端」、2〜3巻で「倫理と支配」、

4〜5巻で「人間関係の連鎖」、そして6巻で「社会的感染」が描かれる。

ここまでの展開で、作者は全ての入れ替わりに「共通の規則」があることを示唆している。

それは、「感情の共有が引き金になる」というルールだ。

怒り・恐怖・愛・罪悪感――これらの強い感情が、

人格を他者へと“飛ばす”媒体になっている。

6巻で柳先生が恵に強く感情移入する場面は、

まさにその“感情伝播”が物理的な入れ替わりに転化する瞬間を象徴している。

つまり『J⇔M』の世界は、

感情が実体を持つ世界=「共感が現実を侵す世界」なのだ。

17. 読後の余韻と“倫理的不快感”

第6巻を読み終えたあと、読者の多くが感じるのは“不快感”だろう。

それは単に残酷描写や不条理のせいではない。

「正しい」と思っていたものが揺らぐことへの不安である。

入れ替わりという現象は、他人を理解したいという純粋な欲求から生まれている。

だが、理解が行き過ぎると、他者を侵食してしまう。

共感は愛にも暴力にもなりうる。

大武政夫はその境界線を描きながら、あえて答えを出さない。

だからこそ、この作品には「すっきりしない余韻」が残る。

それこそが『J⇔M』の魅力であり、

倫理観の再構築を迫る“静かな問題提起”なのだ。

18. ファン考察まとめ(SNS/note/Amazonレビュー分析)

SNS上では第6巻について、いくつかの傾向が見られる。

1️⃣ 哲学的読解派

「入れ替わりは記憶共有のメタファー」「人格はデータであり、身体は器」という解釈を提示。

特にnoteやX(旧Twitter)では「現代思想的に読める漫画」として高評価。

2️⃣ 感情共鳴派

恵や柳先生に感情移入し、「見て見ぬふりをする教師」というリアルな痛みを語る投稿が多い。

“他人を救おうとして壊れていく”柳の心理が共感を呼んでいる。

3️⃣ 構造考察派

ファンの中には「入れ替わりループの因果関係」を数式化して分析する層も出現。

人格移動のパターンを時系列で整理し、まるで科学論文のような読み込みをしている。

これらの考察の中で共通しているのは、

「J⇔Mは読むたびに解釈が変わる作品」だという点。

読者自身の立場によって、“入れ替わるのは誰か”が変化して見える。

19. 同作者過去作との比較

大武政夫のキャリアを俯瞰すると、

『J⇔M』は明らかに“作家性の転換点”にある。

| 作品名 | 主題 | トーン | 表現スタイル |

|---|---|---|---|

| ヒナまつり | 家族・成長・ギャグ | コメディ | 会話中心・動的 |

| 東京発 異世界行き | 現実逃避と孤独 | 詩的・内省 | 短編構成・象徴描写 |

| J⇔M | 他者性・倫理・共感の崩壊 | 静的・心理的 | 余白・沈黙の演出 |

『ヒナまつり』が“他者との関係の中で笑う”物語だったのに対し、

『J⇔M』は“他者との関係の中で壊れる”物語だ。

同じ「他人との共生」を扱いながらも、

ここでは人間の限界と孤独が浮き彫りにされている。

これはギャグ作家として知られてきた大武政夫が、

“文学的表現の領域”へと踏み出した証でもある。

20. 編集部・制作背景とハルタ誌の文芸的傾向

『J⇔M』が連載される「ハルタ」は、

青年誌でありながら文芸誌のような空気を持つ異色の漫画誌だ。

『ハクメイとミコチ』『ダンジョン飯』など、

“日常×哲学”的な作品を多く抱えるこの雑誌は、

読後に“余韻”を残す構成を重視している。

『J⇔M』もまたその系譜にあり、

エンタメ性よりも“思索性”を優先する編集方針のもとで成立している。

編集部コメントによると、

本作は「一話完結のようで、全てが繋がる構造」を意図的に設計しており、

台詞量の少なさやモノトーンの演出も“ハルタ文学”としての統一デザインに含まれている。

つまり『J⇔M』は、

ハルタの“漫画×文学”という理念の象徴的存在なのだ。

21. カバーアート・装丁・デザイン分析

第6巻のカバーアートは、一見シンプルだが極めて象徴的だ。

中央に描かれるのは、鏡面のように向かい合う二つのシルエット。

片方は白、もう片方は黒――だが境界線は曖昧で、溶け合っている。

このデザインは、「自我と他者の混在」を視覚的に表している。

矢印(⇔)のモチーフはロゴにも反映され、

文字がわずかに左右で歪んでいる点に気づくだろう。

これは「視点のずれ=入れ替わりの違和感」を演出する意図的デザインだ。

背表紙のフォントも特徴的で、

通常のシリーズより細く、余白が広い。

この“空白”が、作品全体の心理的空虚さを暗示している。

まさに、表紙そのものが“もう一つの語り”として機能している。

22. 読者層別レビュー分析

『J⇔M』は読者層によって評価の軸が異なる。

| 読者層 | 主な感想 | 評価傾向 |

|---|---|---|

| 『ヒナまつり』ファン層 | 「想像以上にシリアス」「狂気の静けさ」 | 驚きと高評価 |

| ミステリー読者層 | 「構造が緻密」「心理描写が文学的」 | 分析的支持 |

| 女性読者層 | 「他者理解の描写が刺さる」「恵の痛みがリアル」 | 感情共鳴型 |

| 哲学・文学層 | 「デリダ的構造」「存在論的寓話」 | 知的高評価 |

この多層的な支持こそが、作品の深みを証明している。

単なる娯楽ではなく、読むたびに“思考の層”が増える漫画として評価されているのだ。

23. 社会学・心理学的読み解き

『J⇔M』の入れ替わり現象は、心理学的には“自己同一性拡散”の象徴として読むことができる。

ユングの「アニマ/アニムス」、ラカンの「鏡像段階」、

あるいは社会心理学の「ロール・コンフリクト(役割葛藤)」――

それらの理論が作品の構造に重なっている。

特に柳先生の描写は、“観察者の倫理崩壊”という臨床心理的テーマに近い。

観ることが、理解を超えて支配に変わる。

教育や恋愛、家族などあらゆる関係において、

「共感」はいつでも暴力に転化しうる。

社会的にも、他人の感情を消費する現代文化――SNSの同調圧力や炎上構造――が、

本作の入れ替わり現象と呼応している。

つまり『J⇔M』は、“現代社会の共感疲労”を描く寓話なのだ。

24. 今後の展開予想と最終章への布石

第6巻は、最終章へ向けた“人格感染”の起点である。

この巻で鍵となるのは「柳先生の変化」と「恵の内面の崩壊」。

次巻以降では、

-

柳が自ら入れ替わりの渦に踏み込み、Jの視点を得る

-

恵の身体が複数の人格に同時侵食される

-

“J”と“マリー”の区別が完全に崩壊し、名前が入れ替わる

という展開が予想される。

最終的には、全ての人格が「一つの意識」に統合され、

“J⇔M”というタイトルが「I=We(私たち)」を意味する可能性もある。

つまりこの物語は、「人間の境界がなくなる世界」を描くSF的結末へ向かっている。

25. まとめ — “入れ替わり”が示す現代の真実

『J⇔M ジェイエム』第6巻は、

入れ替わりを“ホラー”でも“恋愛”でもなく、

社会と人間の構造を照らす鏡として描いた稀有な作品である。

この物語が語るのは、

「他人を理解することは、自分を失うこと」。

他者の痛みに触れることの尊さと危うさが、

静かなトーンで、しかし確実に読者の心に残る。

そして最後のページを閉じる時、

私たちは自分自身に問いかける。

「私が生きているこの身体は、本当に“私”のものだろうか?」

『J⇔M』はフィクションの皮をかぶった哲学書であり、

人間という存在の“脆さと美しさ”を描く現代の寓話である。