このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

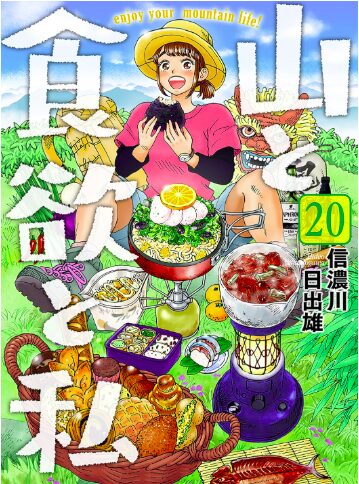

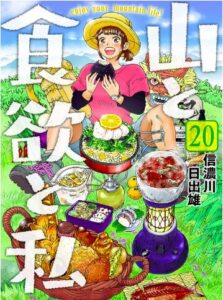

山と食欲と私 20巻 あらすじ・感想まとめ

『山と食欲と私』20巻は、登山と食をテーマにした人気シリーズの節目となる最新巻。主人公・日々野鮎美(27歳・会社員・単独登山女子)は、“山ガール”と呼ばれたくないリアル志向の登山者として、大江山や神津島など新たな山へ挑む。鬼伝説の眠る山での父娘登山、海から山頂を目指すシー・トゥー・サミット、ツリーハウスでの静かな時間、そして暴風雨の夜──。数々の山行を通じて、彼女は“ひとり”から“誰かと登る”へと一歩を踏み出す。リアルな登山描写と温かな人間ドラマが融合した、シリーズ屈指の感動巻。

A. 導入:山と食欲と私20巻 ― “ひとり登山女子”がたどる節目の山行

『山と食欲と私』20巻は、シリーズ20冊目にして主人公・日々野鮎美の新たな到達点を描く巻だ。

27歳、会社員、そして“山ガール”と呼ばれたくない単独登山女子。

これまで彼女は、ひとりで登る自由と、孤独のなかで見つける食の喜びを通じて、数々の山を制してきた。

だが今巻では、そんな“孤高の登山者”である鮎美が、人との関わりを避けない新たな段階に踏み出す。

京都・大江山の伝説「酒呑童子」をめぐる父娘との出会い、伊豆諸島・神津島での“海から山頂へ”という挑戦。

彼女の足跡は、登山そのものを超えて“人と自然のあいだ”にある新しい物語へと進化している。

本記事では、20巻で描かれるエピソードや山ごはん、登山のリアリティ、そして読者が学べるポイントを専門的に整理し、“読むだけで登山に行きたくなる”ほどの魅力を紐解いていく。

B-1. 京都・大江山編:鬼伝説と親子登山が交錯する

今巻の象徴的エピソードが、京都・大江山を舞台にした小松原父娘との登山だ。

大江山は、古来より「酒呑童子伝説」の眠る山として知られる。

その神話的な山に、都市から来た父娘が挑む姿は、ただの登山以上の“物語”を背負っている。

鮎美はここで、人と登ることの難しさと面白さを再確認する。

ソロ登山で慣れたテンポを崩さずに他者と歩く――その微妙な距離感、呼吸の合わせ方、山の静寂の共有。

漫画はそうした“同行することのリアル”を繊細に描き出している。

また、山頂での食事シーンでは、彼女が持参した簡素なご飯が、親子の心を和ませる瞬間を演出する。

食が“登山者同士をつなぐ媒介”として描かれる点が、本シリーズの根幹テーマと見事に重なる章である。

B-2. 伊豆諸島・神津島編:シー・トゥー・サミットへの挑戦

次なる舞台は、海と山が共存する神津島。

ここでは、海辺から出発し、島の最高峰へと登り切る“Sea to Summit(シー・トゥー・サミット)”という新たな挑戦が描かれる。

海から山へ――その過程は、まるで自然の循環を自らの足で辿る儀式のよう。

潮の匂いに包まれながら、熱気と湿度に苦しみ、やがて標高が上がるにつれて変化する空気の冷たさ。

このエピソードは、“自然を全身で感じる登山”の臨場感が群を抜いている。

また、鮎美が海辺で調理する「海の山ごはん」も印象的だ。

海藻・魚介を使いながら、山頂で再び味わう――“海と山の食の融合”がここで完結する。

この構成は単なるグルメ漫画ではなく、「環境を食べる」体験としての登山を提示しているといえる。

B-3. 鷹桑のツリーハウス登山:登らない“山の楽しみ方”

鷹桑が登場する「ツリーハウスの章」は、これまでの『山と食欲と私』における価値観を拡張する。

彼女は“山に登らずに山をやる”という、逆説的な行為に挑戦している。

森の中に設けられたツリーハウスで、鳥の声を聞き、風を感じ、薪を焚く。

それは“山を征服する”登山とは正反対の、“山に委ねる”時間の過ごし方だ。

ここで描かれるのは、登山を「登ること」だけに限定しない新しい山の哲学。

鮎美がその姿に触発されるシーンは、読者にとっても“自分にとっての山とは何か”を考えさせるきっかけになる。

静けさの中に流れる時間、木漏れ日と焚火の音――まさに自然と共鳴する“もう一つの山の形”がここにある。

B-4. 山小屋主と腕時計の秘密:山の人間ドラマ

20巻中盤の印象的な挿話が、「山小屋主が藪蚊に贈った退職金代わりの腕時計」だ。

一見ささやかな小道具のようでいて、実はその腕時計が“高級品”だったという事実から、登山者同士の絆や信頼が浮かび上がる。

山という過酷な環境では、モノが感情の代弁者になる。

道具、装備、食料──その一つひとつに、贈り主や使い手の想いが宿る。

このエピソードは「山を共にした仲間」と「去る者」との静かな別れを描き、

自然と人間の間に生まれる“無言のドラマ”を象徴している。

物語の語り口も抑制的で、感情を爆発させることなく、山の静けさの中で心が響く余韻を残す。

登山漫画でありながら、人間ドラマとしても完成度の高い章だ。

B-5. 暴風雨のテント泊とトイレ問題:リアルな山の現実

20巻では、シリーズ屈指の“山のリアリズム”が描かれる。

それが「暴風雨の中のテント泊」「トイレ問題」というテーマだ。

雨風をしのぐテントの中、鮎美は現実的な問題と向き合う。

自然相手の登山では、理想よりも生理・現実が優先されることを彼女自身が体感する。

漫画はその過程をユーモアと誠実さをもって描き、読者に“登山の裏側”を見せてくれる。

また、この章では「山ごはん」も控えめで、あえて食事描写を抑えることで、

山の厳しさ=自然と人間の関係性を際立たせている。

読む者に「自然を舐めるな」と言わんばかりのリアリティがあり、登山者にとっての教訓編でもある。

B-6. そして、あの二人が出会う――物語が交差する瞬間

物語終盤では、シリーズ読者待望の展開が訪れる。

「そしてついに、あの二人が出会う――」。

このキャッチコピーが示すのは、長らく別々の道を歩んできた二人の登山者の交錯だ。

この出会いは恋愛的な意味ではなく、むしろ“山を通して人生を理解し合う瞬間”として描かれる。

作者・信濃川日出雄は、出会いをドラマではなく「重なる登山道」として描く。

それは人が山で出会う奇跡、偶然のようで必然のような、運命の重なりだ。

この章の演出は抑制的で、美しく、読後に静かな余韻を残す。

20巻という節目にふさわしい“シリーズの心臓部”といえるラストである。

C-1. 山ごはんの進化:食べることが“生きること”になる

『山と食欲と私』の象徴である“山ごはん”は、20巻でも健在だ。

だが、これまでの「美味しい料理」から一歩進み、食べる意味そのものに踏み込んでいる。

たとえば、神津島編では“海の恵みを山頂で食す”という構成が、

人と自然の循環を象徴している。

また、大江山編では“共有する食”がテーマとなり、他者との関係性を味で結ぶ。

つまり、今巻の山ごはんは「個人的な楽しみ」ではなく、

“人とつながるための食”に進化しているのだ。

この変化は、鮎美というキャラクターの内面成長と完全にリンクしている。

C-2. 登山ノウハウと実践知:読者が学べるポイント

20巻はストーリーとしてだけでなく、実用的な“登山の教科書”としても価値がある。

暴風雨時のテント設営、海辺からの登山準備、ツリーハウス滞在時の安全管理──

これらはすべて実在の登山技術に基づいた描写だ。

特に「トイレ問題」や「装備の軽量化」に関する描写は、初心者にも有益。

実際に山へ行く際の行動食や、調理器具、保温テクニックなども、

物語の中で自然に紹介されている。

読者は“物語を楽しみながら登山知識を学べる”という、

教育と娯楽が融合した稀有な漫画体験を味わうことができる。

C-3. まとめ:20巻の頂きに立つ ― 孤独と共感のあいだで

『山と食欲と私』20巻は、単なる続巻ではない。

それは、主人公・日々野鮎美が「孤独の登山」から「他者と歩む登山」へと

踏み出す転換点の物語である。

シリーズが20巻に到達した今、作品は“山を登る”という行為を超えて、

“生きることそのもの”を語りはじめている。

静かに、誠実に、そしておいしそうに。

山の息遣いを感じながら生きるすべての人に、

この巻はそっと問いかける――

「あなたにとっての山とは、どんな場所ですか?」