このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

神を撃ち抜いた一発――ロキの傲慢と人類の静寂が交差する、終末前夜の戦場

神VS人類最終闘争、第11回戦「ロキVSシモ・ヘイヘ」がついに決着!

策略と静寂がぶつかる異次元の戦いを経て、物語は第12回戦「オーディンVS坂田金時」へ突入します。

『終末のワルキューレ26巻』では、神々の内部崩壊、原初神復活の伏線、そして人類代表たちの信念が交錯。

シモ・ヘイヘの一撃に込められた意味、ロキの真意、オーディンの陰謀――そのすべてを徹底解析。

戦いは「神を超える人類」の物語へ。シリーズ最大の転換点を詳しく掘り下げます。

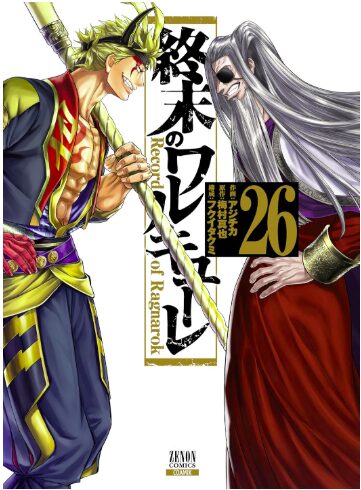

第1章:終末のワルキューレ26巻 概要と作品情報

『終末のワルキューレ』第26巻は、神VS人類最終闘争(ラグナロク)第11回戦・シモ・ヘイヘVSロキ編の決着を描いた重要巻です。これまでの人類代表と神々の死闘の中でも、最も心理戦と策略に富んだ戦いとして注目を集めています。

物語は“神界最凶のトリックスター”ロキの策略から始まり、幾重にも張り巡らされた罠と幻術の中で、戦場が混沌としていきます。対する人類側の戦士は、伝説の狙撃手として名を馳せたシモ・ヘイヘ。ロキの幻惑を見抜く“静寂の狙撃”を武器に、命を懸けた一撃を放ちます。

26巻はこの戦いの最終局面と決着が収録されており、シリーズ全体においても転換点となる巻です。

さらに巻末では、次戦となる第12回戦「オーディンVS坂田金時」が開戦を予告され、物語は新たなステージへと突入します。

著者は梅村真也、作画はアジチカ、構成協力にフクイタクミ。『月刊コミックゼノン』連載作品として、神話・歴史・哲学をバトルエンタメに融合させた独自の作風で高い評価を受けています。

第2章:あらすじ ― 第11回戦「シモ・ヘイヘVSロキ」完全決着

神界を震撼させた第11回戦――。

相対するのは、北欧神話屈指の策略神ロキと、“白い死神”の異名を持つ伝説の狙撃手シモ・ヘイヘ。

ロキは幻術・分身・心理操作などあらゆるトリックを駆使し、観客すら惑わす戦法を展開。一方のシモは、戦場の気配・風・呼吸・温度――“見えない情報”すら読み取る冷静な戦士として描かれます。

物語の前半では、ロキが優勢。彼の巧妙な罠と挑発は、まるで人間の精神を試す“神の遊戯”そのものです。

しかし後半、シモの“静寂の狙撃”が戦局を一変させます。彼はロキの虚像を見抜き、「神にも届く一発」を放つ。その弾丸が何を貫いたのか――それは単なる肉体ではなく、ロキの“神としての傲慢”そのものでした。

戦いの結末は衝撃的で、神界と人類のどちらにも深い爪痕を残します。

シモ・ヘイヘは己の命を懸けて戦い抜き、観客の心に“人類の矜持”を刻みつけます。

ロキの結末も含め、26巻では神々の側の“歪み”と人間の信念が鮮烈に対比される構成となっています。

第3章:第12回戦「オーディンVS坂田金時」開幕予告と新章の鍵

第11回戦が終わりを迎えると同時に、26巻のラストでは第12回戦「オーディンVS坂田金時」の対戦が正式に告げられます。

オーディンは北欧神話の主神にして、ロキの盟友。原初神の復活を目論む存在として物語の核心に迫るキャラクターです。

対する人類代表は、釈迦の親友として知られる坂田金時(ゴールデンボーイ)。かつて“金太郎”と呼ばれた豪傑であり、釈迦と深い絆を持つ男です。

この対戦カードの意味は非常に大きく、神界と人類の因縁が直接交差する戦いとして描かれることが予想されます。

オーディンは“神々の根源”とされる存在であり、彼の行動の裏には神界の重大な秘密が隠されていると示唆されています。一方、金時は人間の「友情」「信義」を象徴するキャラであり、神々の理不尽に対抗する“人間の魂の力”を体現します。

第12回戦の開幕は、単なる新バトルではなく、物語全体のクライマックスへの布石です。

神界の真実、ラグナロクの本当の目的、そして“人類に託された希望”が次巻以降で徐々に明らかになっていく――。

26巻の終盤は、そのすべてへの“静かな導入”として完璧な終わり方をしています。

第4章:キャラクター分析 ― ロキとシモ・ヘイヘの戦略と信念

■ 神界最凶のトリックスター・ロキの本質

ロキは『終末のワルキューレ』の中でも最も“神らしくない神”です。

その強さは肉体的な力ではなく、知略・策略・心理操作にあります。彼は他の神々と異なり、勝利よりも「相手を翻弄し、自らの支配下に置くこと」に快楽を見出すタイプ。第11回戦ではその性質が極限まで描かれます。

ロキの罠は何重にも仕掛けられ、戦場そのものが彼の舞台装置となっています。幻術・分身・錯覚――それらを駆使してシモの感覚を狂わせ、人間の“恐怖心”を暴こうとする。

しかし、その狡猾さは同時に神としての傲慢でもありました。彼はシモの「静寂の信念」を理解できなかったのです。

■ “白い死神”シモ・ヘイヘの冷徹なる魂

シモ・ヘイヘは実在のフィンランド狙撃手をモデルにした、人類代表屈指の精神力を持つ戦士。

26巻では、彼の“無音の闘志”がクローズアップされます。

戦場で一切の感情を排除し、風と雪の中で静かに呼吸を整え、ただ標的を見据える――その姿は、人類が誇る「静かなる殺意」の象徴です。

彼の狙撃は技術ではなく、哲学です。

ロキの嘲笑や挑発に反応することなく、“神を撃ち抜くための一点集中”を貫く。

結果、彼の放った一発は、神界に「人間という存在の尊厳」を刻みつけました。

■ 対比としての意味

ロキ=混沌、シモ=静寂。

この戦いは、騙す者と見抜く者の戦いであり、同時に「神の驕り」と「人の誇り」の衝突です。

シモが勝利(もしくは同等の結果)を収めたことで、人類の精神的勝利が強調され、物語の重心は“肉体戦”から“信念戦”へと移行しました。

第5章:作画と演出の進化 ― 視覚的クライマックスの構築

『終末のワルキューレ』は毎巻、バトル演出と作画密度が高く評価されていますが、26巻は特に「静と動のコントラスト」が際立っています。

■ 静寂を描く作画の緊張感

アジチカ氏の筆致は、戦闘そのものよりも“瞬間”の描写に注力しています。

シモ・ヘイヘが狙撃を構える場面――そこにはほとんど動きがありません。

にもかかわらず、読者は呼吸音さえ感じるような緊張感に包まれます。

背景の白、雪の静けさ、銃口の黒。そのコントラストが「死の静寂」を完璧に演出しています。

■ 幻術と心理戦の視覚表現

一方のロキは、幻惑と錯視の演出が圧巻。コマの重なりや分割を駆使して、読者の視点までも混乱させる構成が取られています。

特に、ロキの分身が無数に現れる場面では、読者自身が「どれが本物かわからない」という錯覚を体験する仕掛けになっており、演出面での完成度が非常に高い。

■ クライマックスの構図と象徴性

最終ページにかけての見開きは、まさに“神話級”。

シモの放つ狙撃弾がロキの幻を貫き、光と影が交錯する瞬間――その一枚に、26巻全体のテーマが凝縮されています。

「人間の一撃が神を射抜く」――それは本作の根幹、“神話の再解釈”を最も象徴するシーンです。

第6章:神話的構造とモチーフ ― ロキとオーディンの裏に潜む伏線

■ 北欧神話からの引用構造

26巻では、戦闘そのものだけでなく、神話的背景の伏線が複数描かれています。

ロキとオーディンの関係は、北欧神話では「創造と破壊」「秩序と混沌」を象徴する対。

この巻では、ロキの行動が単なる自己中心的狂気ではなく、“オーディンの計画に関連していた可能性”が示唆されています。

ロキの戦いの裏には、「原初神復活計画」というキーワードがちらつき、次巻第12回戦のオーディン登場への布石となっています。

■ 人類側の象徴:坂田金時と釈迦の絆

一方、人類代表として次戦に登場する坂田金時(ゴールデンボーイ)は、釈迦の盟友。

“人類の友情と義”を象徴する人物であり、神界の“冷徹な理”に対する“人間の温かさ”の対比として配置されています。

この構造は、「ロキの孤独」→「金時の友情」という流れで、神と人間の“心の在り方”の対比として続いていくことが期待されます。

■ “原初神復活”という新たな主題

ラグナロク=終末戦争という構図の裏で、「神界の真実」や「神の創造主の存在」に迫る展開が予告されています。

この“原初神”とは何か? 神々の頂点オーディンがなぜそれを蘇らせようとするのか?

26巻はその“哲学的導入部”として非常に重要な一冊です。

人間と神の戦いが、単なる勝敗を超えて、“存在そのものの意味”にまで踏み込もうとしているのです。

第7章:第11回戦の意味とシリーズ全体への影響

第11回戦「シモ・ヘイヘVSロキ」は、シリーズ全体で見ると“戦いの概念そのものを問い直す回”です。

『終末のワルキューレ』はこれまで、肉体的な強さ・技・神話的力を競う構図が主でした。

しかしこの戦いでは、「静寂」「精神」「信念」といった“目に見えない要素”が中心に据えられています。

ロキの戦法は、他者を支配するための心理的罠。

シモ・ヘイヘの戦法は、自らの信念と世界を切り離すための“集中と静謐”。

この両者の対比は、戦いが単なる力比べではなく、思想と存在意義の衝突であることを示しました。

また、26巻は神々の脆さも浮き彫りにしています。

これまで絶対的存在だった神々が、ロキの行動を通じて「内部崩壊」や「反逆の兆候」を見せ始めているのです。

この“神界の揺らぎ”こそ、次章以降に繋がる最大の伏線です。

シリーズの物語構造上、26巻は“終盤への橋渡し”であり、

神VS人類という単純な図式が崩壊し、“神の内乱”という新構造が芽生えた巻でもあります。

第8章:作家陣の表現意図と構成の妙

『終末のワルキューレ』は、原作:梅村真也/構成:フクイタクミ/作画:アジチカによる三位一体のチーム作品です。

26巻では、三者の役割が見事に噛み合っています。

■ 梅村真也(原作)の哲学的構成

梅村氏は、単なる神話バトルにとどまらず、「人類が何を以て神に挑むのか」を常に主題として描いてきました。

今回は特に、「信仰」と「孤独」が対比として明確に打ち出されています。

ロキは神々の中で孤立し、シモは人間の中で孤独を選ぶ。

この“孤立の構造”こそが梅村氏の意図する人間観であり、神話を現代思想として再構築するアプローチが見て取れます。

■ フクイタクミ(構成協力)の戦闘ドラマ設計

第11回戦の戦闘テンポは、心理戦→伏線→反撃→静止、というリズム構成が際立っています。

単なるバトル漫画の王道構成ではなく、静寂と間による演出を重視。

特に、狙撃の“間”をページの空白で表現するなど、構成的に緊張と余韻を巧みにコントロールしています。

■ アジチカ(作画)の画面演出

アジチカ氏の筆は、ロキの“流動する狂気”とシモの“静の美”を同時に描き切る稀有なもの。

26巻では、特にコントラスト構成が光ります。

黒(ロキの混沌)と白(シモの静寂)の対比。

まさに、視覚的にも哲学的にも“陰陽の戦い”を表現した回といえるでしょう。

第9章:読後考察 ― 神々の終焉と人類の希望

26巻を読み終えた後に残るのは、単なる勝敗の余韻ではありません。

そこに漂うのは、「神と人間の境界が崩れ始めた世界」への不安と期待です。

ロキの行動は、神界の統制を破るものであり、神々の内部崩壊を示唆します。

そして、オーディンが“原初神”を蘇らせようとしている点もまた、「神々の限界」を表す展開です。

神々は永遠ではなく、進化できない存在――その対比として、

人類は脆く、有限でありながら“進化を信じる”生き物として描かれています。

シモ・ヘイヘの戦いは、“進化する意思”を神々に突きつけた一発。

その意味で、彼の弾丸は単なる殺傷ではなく、思想を撃ち抜く象徴弾だったのです。

人類の戦いは続きます。

しかし、この巻を境に戦いは“神に勝つ”ことから、“世界の真理を暴く”段階へと移行しました。

つまり、第12回戦以降は――

ラグナロクの真の目的、「なぜ神々は人類と戦うのか?」という根源的テーマに踏み込んでいくことが確定的です。

第10章:総評 ― 戦いを超えた哲学と物語の深化

『終末のワルキューレ26巻』は、シリーズ中でも最も内省的で、哲学的な一冊です。

バトル漫画の枠を超え、「神と人間の意味」を問う段階に突入しました。

■ 総評ポイント

-

ストーリー性:★★★★★(戦いの中に思想と人間性を描く)

-

作画クオリティ:★★★★★(静寂と爆発のコントラストが秀逸)

-

シリーズ構成上の重要度:★★★★★(終盤への橋渡し)

-

読後の余韻:★★★★★(哲学的・象徴的な結末)

■ 26巻の核心

この巻で描かれたのは、「神を殺す戦い」ではなく、「自分を超えるための戦い」。

人間とは何か。信仰とは何か。孤独と友情は何を生み出すのか。

その答えを見つけるための一歩として、第11回戦は物語上の大きな転換点となりました。

■ 今後の展望

第12回戦「オーディンVS坂田金時」は、神界の裏側を暴く“真実の戦い”になることは間違いありません。

原初神復活の意味、釈迦の盟友・金時の登場、そして人類の希望の継承。

それらが交錯する次巻こそ、『終末のワルキューレ』という神話再構築譚の核心に触れる展開となるでしょう。