このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

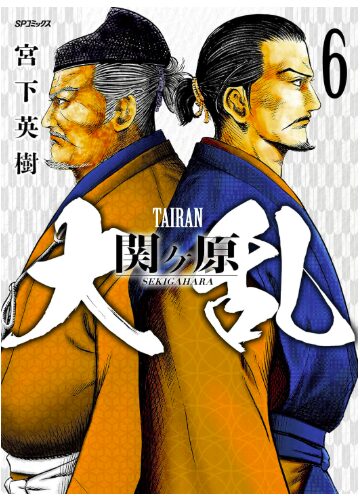

『大乱 関ヶ原』完結!6巻の全解説

宮下英樹が描く歴史漫画の集大成『大乱 関ヶ原(6)』は、関ヶ原の戦い当日を徹底的に掘り下げたシリーズ最終巻です。本作は、東西両軍の布陣や戦略だけでなく、石田三成・徳川家康・小早川秀秋らの心理や決断を克明に描き、“戦国最大の政治戦”の本質へ迫ります。緻密な史実考証と圧倒的な作画で再構築された合戦のリアリティは必見。乱戦の混沌、霧が晴れる瞬間の緊張、武将たちの思惑が交錯する歴史の分岐点を、深い考察とともに読み解きます。

① 導入・作品概要(イントロ)

● 『大乱 関ヶ原(6)』とは何か?シリーズ最終巻の位置づけ

『大乱 関ヶ原(6)』は、宮下英樹による全6巻完結シリーズの最終巻として、関ヶ原の戦い(慶長五年九月十五日)の当日を全編にわたって描いた総決算の巻だ。本作は「なぜ関ヶ原は起きたのか?」という歴史的テーマを軸に、合戦そのものだけでなく、政治・人心・戦略が絡み合う“戦国最大の政治戦”としての関ヶ原を解き明かすことを目的としている。

最終巻となる6巻は、シリーズ全体で積み重ねてきた因果と伏線が結実し、史実のクライマックスに到達する物語的な頂点だ。これまでの巻で描かれた緊張、策略の応酬、豊臣政権の崩壊の兆しといった濃密な背景を踏まえ、ついに“決戦の瞬間”が読者の前に解き放たれる。

● 宮下英樹が描く「関ヶ原の真実」に迫る

宮下英樹は『センゴク』シリーズから一貫して、「人間の動機」「政治の論理」「軍事行動の必然」を丹念に描くことを最重要テーマに置いてきた。本作『大乱 関ヶ原』では、その集大成とも言える作劇が展開される。

彼の描く関ヶ原は、英雄譚ではなく、政治と感情の衝突が生んだ“必然の結果”としての戦いだ。武将たちの細やかな心理変化や、合戦に至るまでの構造的な問題点を明らかにし、「関ヶ原はなぜ避けられなかったのか?」という問いを深く読者に突きつける。

● なぜ今、この作品が注目されているのか

昨今の歴史漫画の潮流では、単なる時代劇的な豪快さではなく、「歴史の仕組み」や「政治の構造」を読み解く知的な歴史作品が評価される傾向にある。宮下作品はその中心に位置しており、本作もまた、関ヶ原という巨大イベントを“ただの戦い”として消費するのではなく、日本史を分岐させた政治的事件として再検証する視点を提供している。

このため、歴史ファンだけではなく、政治学・軍事学に関心を持つ読者からも高い注目を受けている。

② シリーズ全体のテーマ分析

● シリーズに一貫するテーマ「なぜ関ヶ原は起きたのか?」

『大乱 関ヶ原』最大のテーマは、まさにこのシンプルな問いであり、全6巻はこの中心軸に沿って緻密に構築されている。

関ヶ原は、単なる東軍・西軍の勢力争いではない。豊臣政権という巨大組織体が内部から崩壊し、その構造的歪みが臨界点に達した結果の“政治的爆発”であることを、宮下は描写していく。

人間の思惑や政治的駆け引きが積層し、それが戦国の終わりを告げる一大合戦へと収束していく過程が、歴史的因果として緻密に再現されている。

● 豊臣政権崩壊の因果構造と本作の解釈

豊臣秀吉の死後、政権の意思決定機構は崩れ、五大老・五奉行間の対立が激化する。

本作は“朝鮮出兵の後遺症”や“家康の台頭”といった政治的背景を丁寧に掘り起こし、関ヶ原に至る構図を立体的に描き出す。

宮下は史実の流れを踏襲しながら、各武将の内面や私情も重視することで、関ヶ原を「人間の行動が生んだ歴史現象」として描いている。このアプローチが作品全体に説得力を与えている。

● 「政治の戦い」としての関ヶ原――宮下英樹の視点

関ヶ原は“軍事力の衝突”というより、“政治決着の瞬間”である。

宮下は、戦国時代が終焉を迎えるうえで避けて通れない政治的摩擦を、武将たちの選択として積み重ねていく。この視点は多くの関ヶ原作品には見られず、『大乱 関ヶ原』特有の価値である。

● 歴史学・軍事学から見た『大乱 関ヶ原』の独自性

歴史学的には「構造的要因を重視した関ヶ原解釈」、軍事学的には「地形/兵站/布陣/伝令」を軸としたリアリティが高く評価される。

宮下作品では、

-

地形による戦場の制約

-

陣形の意図

-

兵数の現実的運用

など、軍事史的な要素が漫画として破格のレベルで緻密に描かれている。

③ 第6巻のストーリー専門分析

● 徳川家康による「早期決着」戦略の背景

6巻では“家康の意図”が最も明瞭に描かれる。家康は、長期戦になれば豊臣恩顧の諸将が動揺し、西軍が再結集する危険性を理解していた。そのため、彼は「短期決戦」「一気呵成」「主導権掌握」を三本柱に、西上作戦を推し進める。

この家康の判断こそが、東軍の強みであり、戦国大名としての戦略性を象徴している。

● 西軍の移動と布陣変更:大垣城から関ヶ原へ

西軍は当初、大垣城にこもりながら東軍を迎え撃つ予定だった。しかし、東軍の移動速度と機動性が想定を上回り、石田三成は“戦える地形”を求めて関ヶ原への布陣を決断する。

この判断は、軍事的には正しい面が多い。

関ヶ原は袋状地形で、兵力を集中させやすく、西軍の強みを活かせるはずだった。

● 石田三成が関ヶ原を選んだ決定的理由

三成の選択は、単に戦いやすさだけではない。

-

同盟勢力の統制

-

山岳側からの奇襲警戒

-

東海道を押さえるための戦略的位置

などの複合判断が働いている。

宮下英樹は、この“合理的な三成”を丁寧に描くことで、彼を単なる悲劇の武将に終わらせず、歴史的実在性を持った戦略家として再評価している。

● 合戦当朝――霧が晴れた瞬間に始まる狂騒

本作最大の見せ場の一つは、霧が晴れた瞬間に戦場が爆発する描写だ。

宮下英樹は霧を“心理的な幕”として使い、緊張が極限まで高まった状態から一気に戦が始まる演出を施す。そのカタルシスは、歴史漫画の中でも極めて高い完成度。

● 四方八方から押し寄せる乱戦の渦と戦況推移

関ヶ原は「平野の広さ」ゆえに、全方向から軍が押し寄せる乱戦となる。

本作では、その混沌を

-

俯瞰視点

-

局地視点

-

武将個人視点

を切り替えながら描くことで、読者に“戦場の立体感”を伝える。

特に敵味方が入り乱れる「誰がどこにいるかわからない危険さ」は漫画的に極めて難しいが、宮下は精密なコマ割りでこれを処理している。

● 「蛮勇」と「武勇」が交錯する戦闘描写の核心

乱戦の中で、戦国武将の「蛮勇(粗暴な勇気)」と「武勇(技術ある勇気)」が対比される。

宮下作品特有の“実力のぶつかり合い”は6巻で最高潮に達し、各武将の本質が戦いの中で露わになる。

④ 主要武将キャラクター分析

● 石田三成:合理と激情の狭間に立つ指導者像

三成は本作の精神的中心人物。

合理主義者でありながら、感情を抑えきれない瞬間もあり、人間的な魅力と弱さを併せ持つ。宮下英樹は、三成の“芯の強さ”と“内面の孤独”を丁寧に描き、歴史上最も誤解されている武将の一人に新たな光を当てる。

● 徳川家康:老獪な戦略家としての最終局面

家康は慎重かつ冷静だが、ここぞという場面で大胆な勝負に出る。

6巻ではその“勝負勘”がいかに優れていたかが明確に表現される。

家康の軍略は、

-

情報の支配

-

動揺を生む心理戦

-

継戦能力の高さ

など、体系的な戦略思考を感じさせる。

● 小早川秀秋:若き武将の葛藤と決断の描かれ方

本作では、秀秋を“裏切り”の象徴として単純化しない。

弱さと恐怖、若さゆえの迷い、周囲の圧力が重層的に描かれ、彼の行動が“個人の選択”だけで決まったわけではないことを浮かび上がらせる。

● 島左近:三成の“影”としての軍事的役割

左近は三成の軍事的実体であり、参謀であり、精神的支柱でもある。

6巻では左近の戦いぶりが、三成の“理念”と対になるように配置され、非常に象徴的な演出がされる。

● 宇喜多秀家と黒田長政:東西の中核武将比較

両者は若い世代の代表として対峙するが、

-

秀家 → 大義と忠義

-

長政 → 現実主義と戦略

という対比が浮かび上がる。

● 脇を固める大名たちの心理と動揺

戦場では、各大名の心理が戦況に影響を与える。

宮下は“揺れる心理”を丁寧に描き、関ヶ原が「人間の集合心理」で動く戦いであったことを示している。

⑤ 歴史とフィクションの境界線

● 史実再現:合戦当日の霧・布陣・機動の正確性

宮下作品の真骨頂は、史実に忠実でありながらも、漫画としてのダイナミズムを失わない点にある。布陣図や軍勢の動き、地形の制約は史学的にも高い精度を持ち、専門家にも評価されるほどだ。

● フィクション要素の活かし方:感情・演出・軍勢の動き

史実に感情的描写を加えることで、事実の骨格に“物語の血”を通わせている。

特に兵士や民衆の視点が挿入され、戦場の匂いや音、緊張感が伝わる演出となっている。

● 歴史資料と漫画描写の比較で見える“宮下流リアリズム”

史料を元にしつつも、漫画としての表現力を最大限に駆使し、読者に“体験としての関ヶ原”を提示している。

これにより、史実を知っている読者でさえ、新鮮な驚きを得られる。

● 戦国史と娯楽性を両立させるための表現技法

娯楽作品でありながら学術的な深みもある。本作は、

-

史実の輪郭は守る

-

感情とドラマで厚みをつける

という絶妙なバランスで成立している。

⑥ 作品の芸術性・技術分析

● 作画(アート)の特徴と表現技法

宮下英樹の作画は、リアリズムとドラマ性を両立させる独自のスタイルにある。特に『大乱 関ヶ原』6巻においては、戦場の空気感や兵士たちの恐怖、緊張を“視覚的に感知させる”技法が多用されている。

武将の表情1つ取っても、怒り・焦燥・信念といった内面が繊細な線で描かれ、単なる武勇伝ではなく「人間が戦っている」ことを強調する。

また、戦場の土煙・霧・光の差し込み方など、環境表現にも余念がなく、読者は“戦場の温度”を体感できるほどだ。

血飛沫や甲冑の傷、槍のしなりまで描き込まれ、戦国時代のリアリティが圧倒的な密度で再現される。

● コマ割り・演出による緊張感の創出

宮下英樹はコマ割りの妙によって、戦場の混沌を分かりやすく整理しつつ、迫力を損なわない。

とくに「霧が晴れる」「瞬間的な斬撃」「隊列の崩壊」などの瞬間描写は、細かい連続コマと大きな見開きコマを巧みに組み合わせ、戦場の速度や衝撃を読者に伝えてくる。

視線誘導も巧妙で、複雑な戦況でも読者が迷わないよう配慮されている。

これは軍勢が数万規模の巨大合戦を扱う作品では非常に高度な技術であり、宮下作品が高評価される理由の一つである。

● 色のない世界で“温度”を描く力量

モノクロ漫画でありながら、戦場の冷たさ・熱・湿気・血の匂いまで感じさせるのは、線の強弱と空間の間(ま)を使った技術だ。

特に6巻では、

-

朝霧の冷たさ

-

合戦が始まった瞬間の熱量

-

兵士が息を荒げる湿度

など、温度差まで視覚的に伝わる描き方が際立つ。

⑦ 第6巻がシリーズ全体で果たす役割

● 物語の「因果」が結実する最終局面

第1巻からつながる流れは、すべて6巻の“決戦”に収束する。

豊臣政権の崩壊、三成の孤立、家康の台頭という政治的因果が蓄積し、その最後の噴出が関ヶ原となる。

6巻では、それらの伏線が“行動”として具体化され、読者に歴史的な必然性を強く実感させる構造になっている。

● 主要人物たちの物語が交差する頂点

6巻は全キャラクターの“物語の決着”が描かれる巻だ。

三成にとっては信念の結末、家康にとっては天下への助走、秀秋にとっては人生の分岐点となる。

各武将の選択は、それまでの生き方の延長線上にあり、キャラクターの一貫性が際立つ。

物語を総括しながらも、読後に深い余韻を残す構造となっている。

● シリーズのテーマが結晶化する“戦いの意味”

戦国時代の戦いは常に政治の延長である、というシリーズの基本姿勢が6巻で完全に形となる。

合戦シーンはただの戦闘描写ではなく、

-

武将の理念

-

国家の構造

-

迫られた選択

の象徴として配置される。

そのため、読者は「関ヶ原とは何だったのか?」という問いに対して、深い理解と納得を得られる。

⑧ 読後に理解が深まる補助資料集

● 地形と布陣から読み解く戦況のリアル

関ヶ原の戦場は袋状地形で、四方を山に囲まれた複雑な構造を持つ。その地形が戦争の運命を決定づけた。

西軍が防御に適した位置にありながら、内部崩壊によってその優位が崩れる様子は、地形図とセットで見るとより理解しやすい。

-

東軍:機動力と攻勢力が強み

-

西軍:地の利と兵数が強み

宮下英樹は地形を正確に押さえており、漫画としても極めて“読める”戦場になっている。

● 歴史用語のミニ辞典(本巻で重要になる概念)

読者理解を助けるため、歴史用語の意味を押さえておくと、さらに作品が深く味わえる。

-

五奉行・五大老:豊臣政権の意思決定機関

-

西上作戦:家康が一気呵成に京・畿内へ進軍する作戦

-

勝龍寺・伏見・大垣城:戦略の鍵となる要衝

-

松尾山・笹尾山:秀秋・三成本陣の位置、戦況に影響

これらが把握できると、6巻の合戦描写が“感覚的に”理解できるようになる。

● 戦国の心理と情報戦の重要性

関ヶ原は単純な正面衝突ではなく、情報戦・心理戦が絡む複雑な構造を持つ。

裏切り、動揺、思惑、誤情報などが交錯し、戦況を大きく左右する。

宮下作品の強みは、これらの“見えない戦い”を丁寧に描写して読者に可視化した点にある。

⑨ 比較レビュー:他作品との違い

● 歴史漫画ジャンルにおける位置づけ

『大乱 関ヶ原』は、歴史漫画でも珍しい「政治史×軍事史×心理描写」の三軸が統合された作品である。

一般的な武将の活躍を描く英雄譚とは異なり、「歴史の必然性」を描く硬派なスタイルをとる。

『センゴク』と比較しても、より政治性・戦略性が濃く、読者に“歴史の理解”を要求する点が特徴だ。

● 映像作品との比較で見える“漫画の強み”

映画版『関ヶ原』やNHK大河ドラマ『真田丸』では、映像美と人物ドラマが中心になるが、本作は“戦場のリアル”が主役だ。

特に漫画は「時間を止められる」「戦況を俯瞰できる」強みがあり、読者が戦略的に戦いを理解できる。

映像では流れてしまう一瞬の動きを、漫画では分析しながら読むことができるので、合戦の理解度が格段に高まる。

● 宮下英樹特有の“史実への執念”

宮下作品は、史料・一次資料への精密な研究を背景にしており、描写の説得力は群を抜く。

他の関ヶ原作品と比べても、政治の構造や軍事行動のリアリティが圧倒的だ。

⑩ 購入ガイドと読者層分析

● どんな読者に強くおすすめできるか

『大乱 関ヶ原』6巻は、以下の読者層に強く刺さる。

-

歴史を“構造的に”理解したい人

-

関ヶ原の実像を知りたい歴史ファン

-

『センゴク』シリーズのファン

-

戦国期の政治史・軍事史に興味がある読者

-

合戦漫画の最高峰を体験したい人

物語を楽しみつつ学べる、類まれな歴史漫画となっている。

● Kindle版と紙版の選び方

Kindle版の利点

-

コマの細部まで拡大して読める

-

6巻の情報密度が高いため電子での拡大は非常に有効

-

すぐ読める・持ち運びが容易

紙版の利点

-

見開きの迫力が最大限に発揮される

-

コレクションとしての価値

-

シリーズ全巻を並べたときの満足感が高い

● 読後の理解をさらに深める読み方の提案

-

前巻(1〜5)の伏線を確認しながら読む

-

地形図をスマホで見ながら読む

-

武将別に“誰が何を考えていたか”を整理して読む

これらを行うと、6巻の理解と没入度が飛躍的に増す。