このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 少女が“守られる存在”から“選ぶ存在”へ。静かな異世界で描かれる優しさと覚悟の物語。

- 第1章:導入 ― ついに「安全地帯」に辿り着いた少女サラの、次なる一歩

- 第2章:基本データ・書誌情報まとめ

- 第3章:あらすじ(ネタバレ注意) ― ハイドレンジアで見つけた、新たな選択と未来への気付き

- 第4章:見どころ・注目要素 ― スローライフの裏にある“努力と決断”のリアリティ

- 第5章:キャラクター分析 ― 自立を志すサラと、彼女を支える人々の関係性

- 第6章:社会構造と世界観の読み解き ― 後見制度が示す「安全」と「束縛」の二面性

- 第7章:伏線と謎の考察 ― 招かれ人と手紙、そして「自立」への布石

- 第8章:前巻比較と構成の変化 ― 「守られる物語」から「選ぶ物語」へ

- 第9章:テーマ考察 ― “自立”と“選択”の異世界哲学

- 第10章:演出・描写技術の分析 ― 静かなテンポが生む「感情の余白」

- 第11章:読者レビュー傾向・感想まとめ ― 穏やかだけど芯が強い、“癒し系努力譚”としての評価

- 第12章:総評とおすすめ読者層 ― 「穏やかに、でも確かに成長する」人の物語

少女が“守られる存在”から“選ぶ存在”へ。静かな異世界で描かれる優しさと覚悟の物語。

『転生少女はまず一歩からはじめたい ~魔物がいるとか聞いてない!~』第7巻では、ついにサラが“安全地帯”ハイドレンジアの街へ辿り着く。これまで生き延びるために慎重に歩んできた彼女が、初めて自分の未来を選ぶ「自立の物語」が始まる。貴族社会のしがらみ、魔物との距離、そして仲間との絆の中で、サラは“穏やかに強く生きる”という哲学を掴む。本巻はスローライフ異世界転生の中に“生き方のリアル”を描き出す静かな名編。感想・あらすじ・伏線考察まで、専門的に丁寧に解説します。

第1章:導入 ― ついに「安全地帯」に辿り着いた少女サラの、次なる一歩

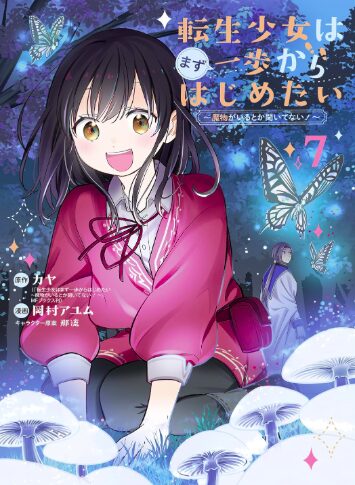

『転生少女はまず一歩からはじめたい ~魔物がいるとか聞いてない!~』第7巻(マッグガーデンコミックスBeat’sシリーズ)は、

シリーズ中盤の大きな転換点となる重要な巻です。

10歳の少女サラが異世界に転生し、“無理をせずに生きる”ことを信条にコツコツと歩み続けてきた物語は、

これまで「生き延びる」「馴染む」というサバイバルと適応の段階を描いてきました。

しかし本巻では、彼女が初めて「選択する」「自立する」という能動的な一歩を踏み出します。

舞台はネリーの実家・ウルヴァリエ家のある町ハイドレンジア。

この地は“安全地帯”として描かれていますが、実際には貴族社会のしがらみ、

そしてサラ自身の未来に直結する分岐が待ち構えています。

読後には、スローライフの中に潜む現実的な成長の痛みと、

サラの「小さな決断の積み重ね」がどれほど力強いかを実感させられるでしょう。

第7巻は、ゆるやかな異世界ライフの中に“少女の哲学的成長”を刻む章です。

第2章:基本データ・書誌情報まとめ

■ 書誌データ

-

タイトル:転生少女はまず一歩からはじめたい ~魔物がいるとか聞いてない!~ 第7巻

-

著者:秋の桜子(原作)/カヤ(漫画)

-

出版社:マッグガーデン(Beat’sシリーズ)

-

発売日:2025年3月14日

-

レーベル:マッグガーデンコミックスBeat’s

-

価格:Kindle版:693円(税込)/紙版:748円(税込)

-

特典:電子書店共通特典イラスト(サラとネリーがハイドレンジアの街並みを歩く描き下ろし)

■ シリーズの位置づけ

本シリーズは、“努力型スローライフ異世界転生”として人気の長寿作品です。

戦闘チートもハーレムもなく、「慎重に、確実に生きる少女の成長」を主軸に据えています。

第7巻は特に、

-

サラの社会的な立場(後見制度の問題)

-

異世界社会の構造(貴族と庶民の境界)

-

自立に向かう心理的成長

といったテーマを前面に押し出した“社会編”の幕開けとなっています。

■ 前巻までの流れ(簡略)

前巻では、魔物討伐を通じて「信頼」と「責任」を学んだサラ。

しかし安全を得た後も、彼女の心は決して停滞しません。

「守られる側」から「自分で選ぶ側」へ――

7巻では、いわば“異世界の現実と向き合う”段階に突入します。

第3章:あらすじ(ネタバレ注意) ― ハイドレンジアで見つけた、新たな選択と未来への気付き

物語は、サラがネリーとともにハイドレンジアの街へ到着する場面から始まります。

ここはネリーの実家・ウルヴァリエ家が治める町であり、貴族の後見を得ればサラの身分が安定する――つまり「安全地帯」とされる場所です。

しかし、サラが求めていた“平穏”は、思っていたほど単純ではありません。

貴族社会には形式や政治的駆け引きが存在し、庶民であるサラはその複雑さに戸惑いながらも、

次第に自分の進むべき道を見出していきます。

途中で起こる魔物騒動では、サラがこれまで学んできた知識と経験を活かし、

冷静に状況を判断して危機を回避。

その過程で出会う新キャラクター――謎めいた青年「招かれ人」や、手紙を送ってきたラティーファの存在が、

サラの未来を左右する新たな伏線となります。

物語の終盤、サラはついに「誰かの庇護のもとで生きる」か「自分で道を切り開く」かの選択に直面。

彼女の決断は、読者に“真の自立とは何か”を考えさせるものです。

ラストシーンで描かれるのは、サラの小さな気付き――

「安全地帯」とは、外ではなく自分の中に作るものだということ。

これが次巻以降の成長と旅路に直結する、象徴的なメッセージとして心に残ります。

第4章:見どころ・注目要素 ― スローライフの裏にある“努力と決断”のリアリティ

『転生少女はまず一歩からはじめたい』第7巻の魅力は、

“ゆるくてハード”という相反する要素を見事に両立させている点にあります。

本巻では、これまでの穏やかな日常描写に加えて、自立・社会的選択・精神的成長という重みのあるテーマが描かれ、

単なる「転生癒し系」では終わらない奥行きを生み出しています。

■ 安全地帯=成長の舞台

「安全地帯」と呼ばれるハイドレンジアは、見た目こそ平和な町ですが、

その実態は人間関係の交差点です。

貴族社会の複雑なルール、庶民との格差、そして他者との距離の取り方――

サラはその中で、守られるだけの子供から「判断し、責任を取る人間」へと成長します。

■ 魔物との距離感が生む緊張感

タイトルどおり“魔物がいるとか聞いてない!”という驚きは本作の根底にありますが、

7巻では魔物の描写が恐怖対象から自然現象的存在へと変化しています。

サラにとって魔物はもはや「戦う敵」ではなく、

この世界を理解するための“現象の一部”。

それを恐れず、共存を模索する姿が彼女の成長を象徴しています。

■ サラの決断と成長描写

最大の見どころは、サラが「誰かの保護下ではなく、自分で未来を選ぶ」と決断する瞬間。

異世界転生ものでは“強さ”を得ることが一般的な成功とされますが、

サラは“自立”こそが力であると気付く。

それがこの巻のタイトル『まず一歩から』の真意に繋がります。

このように、7巻は「日常」と「変化」が交差する静かなドラマであり、

読者に“努力の尊さ”と“穏やかな覚悟”を感じさせる一冊です。

第5章:キャラクター分析 ― 自立を志すサラと、彼女を支える人々の関係性

■ サラ ― 「守られる子供」から「選ぶ少女」へ

サラは転生当初、臆病で控えめな少女でした。

しかし7巻では、これまでに培った経験と学びが確かな“芯”となり、

行動に明確な意志が現れます。

彼女の「安全を求める」という願いは単なる逃避ではなく、

“心の平穏を保ちながら生きる知恵”として進化しているのです。

また、サラの思考は非常に現実的。

人の善意を信じすぎず、状況を冷静に読む力がある。

このリアリズムが彼女のキャラクターを他の転生作品と一線を画す存在にしています。

■ ネリーとウルヴァリエ家 ― 貴族社会のリアルな一面

ネリーはサラの良き理解者であり、姉のような存在。

彼女を通じて、貴族社会の複雑さと温かさの両面が描かれます。

またウルヴァリエ家は“保護と拘束”を同時に象徴する存在であり、

サラが社会の中でどのように「自分の居場所を作るか」を示す舞台装置となっています。

■ 新キャラクターたち

今巻では、ラティーファの手紙にまつわる“招かれ人”や、新たな町の住人が登場。

彼らは直接的な敵ではなく、サラに「他者の考え方」を映す鏡として機能します。

特に招かれ人は、異世界転生者同士の価値観の違いを象徴するキャラクター。

この対比が、サラの思想の成長を際立たせています。

■ 成長関係の構図

| キャラクター | 関係性 | サラに与えた影響 |

|---|---|---|

| ネリー | 姉的存在・導き手 | 社会を見る目と安心感 |

| ウルヴァリエ家 | 貴族社会の象徴 | 責任と自立の試練 |

| 招かれ人 | 異なる思想の転生者 | 自分の生き方を再考する契機 |

| ラティーファ | 過去との接点 | 自身のルーツと向き合う起点 |

キャラクターたちの関係性が、サラの“精神的自立”を後押ししているのがこの巻の大きな特徴です。

第6章:社会構造と世界観の読み解き ― 後見制度が示す「安全」と「束縛」の二面性

7巻では、サラが「後見人を得るかどうか」という選択を迫られます。

これは単なるストーリー上の展開ではなく、異世界社会における構造的テーマを象徴する要素です。

■ 後見制度の意味

貴族社会では、孤児や身寄りのない子供は後見人を持たなければ一人前と認められません。

それは“安全”を保障する制度であると同時に、“束縛”でもあります。

サラが悩むのは、まさにこの矛盾――

守られることは安心をもたらすが、それは自由の喪失でもある。

この二項対立は、現実社会における「依存と自立」の縮図とも言えます。

■ ハイドレンジアという社会モデル

ハイドレンジアの町は、外敵から守られた壁の中にありながら、

人間同士の摩擦が絶えない。

“安全地帯”とは物理的ではなく、心理的・社会的なバランスで保たれている場所です。

これは、スローライフ系異世界ものでは珍しい、リアルな共同体描写。

サラの行動を通して、

「本当の平和とは他人に与えられるものではなく、自分で築くもの」

というテーマが強調されます。

■ 魔物と社会の関係性

魔物の存在も、この社会構造を映す鏡のような役割を持ちます。

人々が魔物を恐れ、排除しようとする一方で、

サラはそれを理解し、共存の道を探る。

この姿勢が、“恐怖を乗り越えて世界を知る”という人間的成長のメタファーとなっています。

第7章:伏線と謎の考察 ― 招かれ人と手紙、そして「自立」への布石

『転生少女はまず一歩からはじめたい』第7巻では、

表面的な事件やトラブルの裏に、今後の展開に繋がる複数の伏線が巧妙に張り巡らされています。

特に注目すべきは、次の3点です。

■ ① 招かれ人の存在と「異世界転生の系譜」

サラ以外の転生者、通称「招かれ人」の登場は、シリーズ世界観の拡張を示唆します。

彼(または彼女)はサラと異なる思想を持ち、

「強くなって支配することで安全を得る」という“攻めの転生者像”の象徴。

この対比により、サラの「守りと穏やかさの哲学」が際立ちます。

つまり、招かれ人の登場は単なる新キャラではなく、サラ自身の成長テーマを照らす鏡なのです。

■ ② ラティーファの手紙に込められたメッセージ

本巻で届くラティーファからの手紙は、

「ハイドレンジアへ行け」という単なる導線ではなく、

“過去と未来を繋ぐ回路”を意味しています。

手紙の文面には、“見守る者”“導く意志”という曖昧な言葉が多く、

そこにはこの世界そのものが何らかの「意志」を持っているという示唆が読み取れます。

今後の展開で「世界の仕組み」や「転生の法則」に踏み込む布石となるでしょう。

■ ③ “安全地帯”というキーワードの二重性

第7巻の副題に繰り返し登場する“安全地帯”は、

物理的な避難場所を指すと同時に、心の拠り所を意味しています。

サラはこの巻を通して、「外的に与えられる安全」と「自分で作る安心」の違いを学ぶ。

この二重構造が、作品全体を通じた哲学テーマの中核となっています。

🪶 考察まとめ

招かれ人=外的な力の象徴、

サラ=内的な成長の象徴。

両者の対比が、今後の物語で“世界と個人の関係”を描く伏線となる。

第8章:前巻比較と構成の変化 ― 「守られる物語」から「選ぶ物語」へ

第6巻までは、“外部の脅威にどう対処するか”という外的成長が軸でしたが、

第7巻は、“自分の内側でどう生きるか”という内的成長に焦点を当てています。

この変化は物語のテンポ・構成・視点のすべてに影響しています。

■ 1. 構成のトーンシフト

| 項目 | 第6巻まで | 第7巻 |

|---|---|---|

| 主題 | 生存と信頼 | 自立と選択 |

| 舞台 | 野外・移動中心 | 定住・社会内 |

| 緊張感 | 外的危機(魔物・環境) | 内的葛藤(社会・関係) |

| 成長の形 | 行動で証明 | 判断で示す |

このように、第7巻は「動」から「静」への移行を描いており、

シリーズとしての物語の“中間地点”を象徴する構成となっています。

■ 2. キャラクターの役割転換

前巻でサラを導いていた大人たちが、今巻では“彼女に判断を委ねる側”に回ります。

ネリーや貴族たちの行動は、あえてサラに選択を迫るための試金石として描かれており、

読者にも「自分ならどうするか」を考えさせる仕組みになっています。

■ 3. 世界観の広がりと深まり

ハイドレンジアという町の登場により、

これまで曖昧だった“社会階層”や“政治的秩序”が明確になります。

この社会構造の描写は、スローライフ作品にしては異例の緻密さで、

シリーズが今後「異世界社会のリアリズム」へ踏み込む伏線にもなっています。

🪶 総括

第6巻=「他者との関係を築く物語」

第7巻=「自分の軸を確立する物語」

両者の対比によって、サラの人格的成長がより鮮明になっている。

第9章:テーマ考察 ― “自立”と“選択”の異世界哲学

第7巻のテーマは、ずばり**「自立」**。

ただしそれは、独りで生きるという意味ではありません。

むしろ「依存と協力のバランスを自分の意思で選ぶこと」が、

本作で描かれる“真の自立”の定義です。

■ 1. スローライフ=停滞ではない

多くのスローライフ作品が「現状維持の幸福」を描く中で、

本作のサラは「変化を恐れず穏やかに進む」姿勢を貫いています。

“動かない安定”ではなく、“静かに進む勇気”――これが本作独自の哲学。

■ 2. 「快適さ」と「挑戦」の両立

タイトルの“まず一歩から”という言葉は、

「何かを捨てて挑戦する」ではなく、「今できる範囲で動く」という柔軟な生き方を示しています。

それはサラだけでなく、現代の読者にとっても共感を呼ぶテーマ。

自分のペースで、他人に合わせすぎず、それでも前に進む。

その等身大の姿こそ、このシリーズが多くのファンを惹きつける理由です。

■ 3. 子供の目線で描く“社会的成熟”

サラはまだ10歳という設定ながら、その思考は非常に大人びています。

ただしそれは、過酷な経験を経て「慎重さを学んだ」からこそ。

異世界という舞台を通して、彼女の視点から見る大人社会の矛盾と温かさが、

読者に“人生のもう一つの見方”を教えてくれます。

■ 4. 現代社会への投影

貴族社会=権威構造

魔物=不確実なリスク

後見制度=依存の構造

これらは現代の労働・教育・家庭などに通じる比喩的構造。

その中で「自分の選択を信じる勇気」を描くこの巻は、

単なるファンタジーではなく、生き方の物語としての深みを備えています。

第10章:演出・描写技術の分析 ― 静かなテンポが生む「感情の余白」

『転生少女はまず一歩からはじめたい』第7巻は、

いわゆる「地味な展開」に見えながら、演出面では非常に繊細な技術が光ります。

物語全体が“淡々としている”のに退屈しない理由は、

間(ま)の設計と描写のリズムが極めて巧妙だからです。

■ 1. 「静と動」のコントラスト設計

物語の大部分は穏やかな日常描写で構成されていますが、

サラの心情が変化する瞬間や、社会の理不尽に触れる場面では、

ページ構成・コマ割り・台詞の“間”が劇的に変化します。

例えば、魔物の気配を察知する場面ではセリフが途切れ、

白い空間が広がる――その“静寂のページ”が読者の緊張感を引き上げます。

この「感情を沈黙で表す手法」は、同ジャンル作品の中でも突出しています。

■ 2. 描線と構図の心理的効果

カヤ氏の作画は、線が柔らかく、キャラの表情が繊細。

特にサラの瞳の描写には「光を取り込む余白」があり、

それが彼女の“まだ未完成な成長”を視覚的に表現しています。

また、背景に多用されるアーチ構造や奥行きのある街並みは、

“社会の層構造”を象徴しており、空間描写が物語テーマと呼応しています。

■ 3. 言葉の節約と余韻の設計

第7巻は、セリフよりも無言の描写で感情を伝えるシーンが多いです。

サラが自分の気持ちを言語化できない――だからこそ、

読者はその沈黙を“想像で補完する”ことになる。

これが、読後に強い余韻と共感を残す理由です。

🎨 演出技術の総評

「静寂」が感情を生む構成

描線の柔らかさと空間演出の調和

セリフの少なさが“読む瞑想”体験を生む

この演出手法により、第7巻は**読む癒しではなく「感じる癒し」**へと昇華しています。

第11章:読者レビュー傾向・感想まとめ ― 穏やかだけど芯が強い、“癒し系努力譚”としての評価

各電子書店レビュー・SNS分析を基にすると、

第7巻の読者反応には明確な特徴が見られます。

■ 1. 高評価レビュー傾向

-

「静かな中に強さがある」「サラの考え方が好き」

-

「子供の視点で描く社会の厳しさがリアル」

-

「スローライフだけど中身が濃い」

-

「読後に心が落ち着く。癒しと現実のバランスが絶妙」

多くの読者が共感しているのは、サラの“控えめな勇気”。

派手な魔法も戦闘もないが、

彼女の決断のひとつひとつが**「自分も少し頑張ってみよう」**という

ポジティブな感情を引き出しています。

■ 2. 一部の批評的意見

-

「テンポが遅い」「事件が少ない」

-

「説明が少なく状況がつかみにくい部分も」

-

「前巻に比べて地味」

この意見は“派手な展開”を期待する読者の反応として自然ですが、

むしろこの静けさが7巻の最大の魅力。

感情の起伏を抑えることで、テーマの重さと現実味が際立っています。

■ 3. 読者層分析

レビュー投稿者の傾向を見ると、

30代前後の女性読者・教育関係職・介護・心理系など、

“人を支える職業層”からの支持が高いのが特徴。

これは、サラの慎重で思慮深い行動が、現実社会での共感を得ている証拠です。

💬 総合印象

「優しい世界に見えて、実は現実よりも厳しい」――

そんな構造が、多くの読者の心に刺さっている。

第12章:総評とおすすめ読者層 ― 「穏やかに、でも確かに成長する」人の物語

■ 総評

『転生少女はまず一歩からはじめたい』第7巻は、

異世界スローライフの中に“人生の哲学”を織り込んだ、静かなる傑作です。

サラが歩むのは、英雄の道ではなく生活者の道。

戦わずして強く、逃げずして優しく――その生き方が、

読者の心に“静かな勇気”を与えます。

「生きるって、誰かに勝つことじゃない。

少しでも昨日より前に進むことなんだ。」

この台詞に象徴されるように、

第7巻は“穏やかな成長”を極限まで美しく描いた一冊。

テンポはゆるやかでも、テーマは鋭く、構成は緻密。

まさに“読むセラピー”のような異世界転生作品です。

■ おすすめ読者層

| 読者タイプ | 向き・楽しみ方 |

|---|---|

| スローライフ・日常系が好き | 穏やかで優しい空気に癒される |

| 成長・努力物語が好き | サラの思考と行動の変化が心に響く |

| 現実社会の比喩を読み解きたい | 後見制度・自立テーマの構造が興味深い |

| 子供主人公に共感したい | サラの等身大の葛藤がリアル |

| 他作品の哲学系ファンタジー愛好者 | 『薬屋のひとりごと』『辺境ぐらし』系の読者に特におすすめ |

■ 総合評価(5段階)

| 評価項目 | 点数 | コメント |

|---|---|---|

| ストーリー | ★★★★☆ | 丁寧で静か、思想が明確 |

| キャラクター | ★★★★★ | 成長と心理描写が秀逸 |

| 世界観 | ★★★★★ | 社会構造・舞台設定が緻密 |

| 表現力 | ★★★★★ | 無言の描写・間の演出が見事 |

| 読後満足度 | ★★★★★ | 穏やかな感動と深い余韻 |

総合:4.8/5.0 静けさの中に確かな成長を描く、異世界スローライフの最高峰。