このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

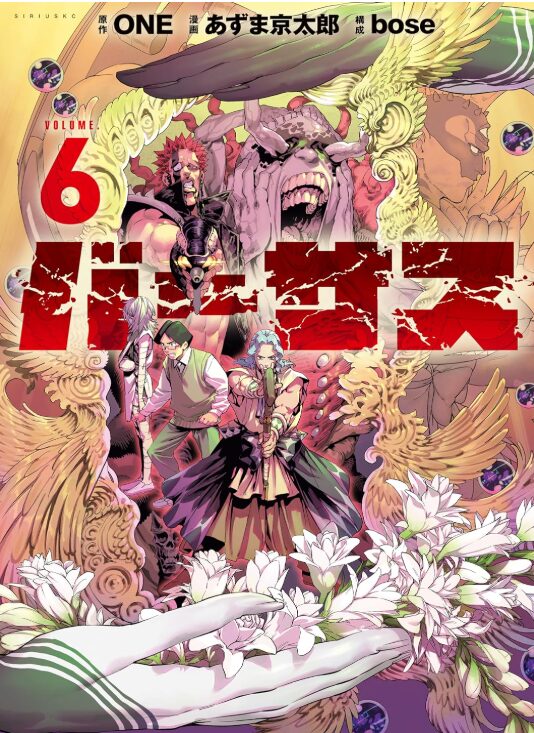

無法界崩壊と神々の胎動──『バーサス(6)』が示す世界変革の序章

『バーサス(6)』では、無法界に乗り込んだゼイビィが無法者の首領リンリと対峙し、人類同士の共存を願うも受け入れられず、価値観の断絶が鮮明となる。さらに暴緑界の暴獣と寄生界パラサイト、無法者たちが融合した“超侵蝕者”が誕生し、事態は一気に最悪の局面へ。絶望に沈む中、祈りに応えるように怒神界の神が顕現し、物語は新たな段階に突入する。本記事では、本巻のあらすじから設定の深掘り、キャラ分析、演出評価、ファン考察まで専門的に解説する。

1. 簡潔な本巻のあらすじ(要約)

『バーサス(6)』は、無法者たちが支配する《無法界》で、ゼイビィがリーダーであるリンリと交渉を試みる場面から物語が大きく動き始める巻です。ゼイビィは同じ人類同士での共存を模索し、戦いではなく“理解”によって道を開こうとします。しかし、世界観を根本から揺さぶる価値観の差がそのまま対立に発展し、リンリは「対話による共存」を拒否。無法界そのものが「力と結果だけが支配する世界」であることを象徴するように、交渉は破綻します。

そこで起こるのが、今回の最重要事件である《超侵蝕者》の誕生です。暴緑界の暴獣が寄生界パラサイトに感染し、さらにその場にいた無法者たちと融合。まるで生態系のルールを踏み越えるかのように、複数の異界の要素が混合して“存在として異質な怪物”へと変貌します。暴走する超侵蝕者を前に、無法者たちもゼイビィたちも戦闘不能。完全な絶望が場を支配します。

その極限下で、人々は誰からともなく祈りを捧げ始めます。祈りという行動は、これまでの世界観ではほとんど表れていなかった“宗教的行動”であり、読者への不意打ちのような展開です。そして祈りに応える形で顕現するのが《怒神界》の神。人智を超えた存在の登場によって、戦いのスケールは完全に「世界と世界の介入」という段階へ移行します。

2. 登場人物の深掘り(キャラ分析)

● ゼイビィ:共存主義の象徴としての役割

ゼイビィは人間世界の生存を賭けた戦いの中で、ただ敵を倒すのではなく「対立の根を変えよう」とする数少ないキャラクターです。

彼の交渉姿勢は“短期的な勝利”ではなく“種としての存続”を見据えた長期的戦略として描かれます。

しかし、リンリとの対話が成立しなかった場面から浮かび上がるのは、ゼイビィの理想と世界の現実のギャップです。

ゼイビィは戦争の中心にいながらも、“暴力以外の解決”を模索できる数少ない存在であり、今巻では「理想が通じない世界にどう向き合うのか」が深く問われています。

● リンリ:無法者の“首領”が体現する世界観

リンリは無法界のルールそのものを体現したキャラクターです。

無法界は「力」「成果」「支配」を中心に回る世界であり、信念や道徳よりも“即時の結果”がすべてを決めます。

彼がゼイビィの提案を拒絶するのは、短絡的な性質ではなく、

「無法界の仕組みそのものが対話を成立させない」

という構造的な理由に基づきます。

リンリが背負う世界はゼイビィの価値観とは真逆に位置しており、この“価値観の断絶”が物語の軸になります。

● 超侵蝕者:複数世界の“混合物”としての異形

今巻最大の衝撃である《超侵蝕者》は、

-

暴緑界の生物

-

寄生界のパラサイト

-

無法者たち(人間)

が混ざり合った、異界の要素が融合した存在です。

この融合はただの怪物化ではなく、

バーサス世界における“界と界の境界が崩壊し始めている”

という象徴的現象でもあります。

敵としての脅威だけでなく、世界観の限界そのものを表現する存在であり、物語の転換点と言えるでしょう。

3. 世界観/設定解説(寄生界・暴緑界・怒神界)

● 寄生界:侵蝕と同化を中心とする世界

寄生界のパラサイトは、生物に取りつき、その肉体・機能を奪いながら自らを強化する性質を持つ世界の住人です。

単なる「寄生する敵」ではなく、侵蝕・同化・融合を繰り返すことで環境を支配していく“生態系のシステム”を持っています。

パラサイトの恐ろしさは、ただ力が強いのではなく、

既存の生物のアイデンティティを破壊してしまう点

にあります。

今回の超侵蝕者の誕生は、寄生界の力が他界の存在と融合可能であることを示す重大な事象です。

● 暴緑界:暴力と野生の極地

暴緑界は巨大な暴獣が支配する世界で、文明的要素がほとんど存在しません。

力の巨大さ=世界のルールという単純かつ原始的な世界であり、寄生界とは別ベクトルの“脅威”です。

暴獣がパラサイトに侵されることで、

「暴力 × 侵蝕」

という最悪の組み合わせが成立し、超侵蝕者の誕生に繋がりました。

● 怒神界:祈りに応じて顕れる“干渉者”

怒神界は、これまでの世界の中でも異質で、

明確に“神格”を持つ存在が登場する唯一の界

です。

今回、祈りによって怒神界の神が顕現したことで、

バーサス世界には“祈り”や“信仰”といった概念が存在することが示されました。

これは単なる戦力追加ではなく、

「物語に宗教/神話的構造がある」

「世界同士の戦争に神が介入しうる」

という極めて大きな転換点です。

怒神界の登場により、物語は単なる異界バトルから、

“世界観そのものを揺るがす戦争”

へと進化したと言えます。

4. 演出・作画の分析

・超侵蝕者の“異質さ”を強調する造形とレイアウト

超侵蝕者のデザインは、暴緑界の獣の重量感 × 寄生界パラサイトの不気味な有機的パターン × 無法者の人型要素が混在する複合的構造で描かれている。

特に、肉体構造の境界が曖昧なまま融合していく描写には、画面全体を覆うような曲線と触手の密度が配置され、読者に「どこまでが個体なのか識別できない恐怖」を想起させる。

また、コマ割りには急に寄る極端なクローズアップが多用され、侵食の進行と緊迫感を視覚的に圧縮している。結果、ページ単位での緊張の揺さぶりが強く、圧倒的な“異常事態”を演出している。

・怒神界の神の顕現シーンにおける光量と象徴の使い方

怒神界の神が祈りを受けて顕現するシーンでは、光の表現が圧倒的に増加するのが特徴。

それまで濃い影や闇の質感で支配されていたページに対し、突然画面の多くが白に塗り潰され、コントラスト差が最大化される。

これは「絶望下での救済」ではなく、**“怒りによる破壊の始まり”**としての神性を示す演出であり、タイトルと世界観に沿った重みを持たせている。

・心理描写を視覚化する背景効果

ゼイビィが共存を説く場面では、背景はあえて簡素化され、余白を増やしている。

これはキャラ同士の対話と感情の揺れを前面に押し出すための演出で、読者の視線をセリフに集中させる。

リンリの拒絶後には背景が急激に黒へ変化し、価値観の断絶と状況の不可逆性が視覚化されている。

5. ファン反応・コミュニティの声

・怒神界の顕現シーンへの驚愕と考察熱

SNS上では、怒神界の神が登場した瞬間について

「ついに別界の神が本格参戦した」「想像以上に禍々しい」

といった驚きの声が多数見られる。

特に、これがシリーズ内の勢力図を一気に塗り替えるイベントとして受け止められ、考察が活発化している。

・超侵蝕者のデザインと“融合”というテーマへの評価

ファンの多くが、無法者・暴獣・パラサイトの三位一体という異形の存在に衝撃を受けており、

「世界観の危険度が一段上がった」「今後これ以上の存在が出るのか」

など、シリーズ全体のパワーバランスに関する議論が盛り上がっている。

また、寄生界のパラサイトが“他存在と融合し力を増す”という設定が、今後の界同士の衝突や戦争にどう影響するかについて、長文の考察が投稿されている。

・ゼイビィの“共存路線”への期待と不安

ゼイビィの行動は読者の間でも賛否がある。

「人道的で一番好きな主人公像」という応援の声の一方で、

「理想論では済まない世界なので破滅フラグでは」と危惧する声もある。

この相反する意見が、キャラクターの深みと物語の厚みを支えている。

6. まとめ(総合評価・今後の展望)

・本巻は“界同士の衝突”のフェーズが本格化する転換点

超侵蝕者の誕生、怒神界の神の顕現、そしてゼイビィとリンリの対立は、物語が次のステージへ進んだ証拠であり、シリーズ全体でも大きな節目となる。

・次巻以降の焦点は「神々の領域」に突入するか

怒神界の神の登場により、他の界の神々も姿を現す可能性が高まった。

特に、寄生界・暴緑界・無法界がどのように神の存在を捉えているか、宗教や価値観の差異が物語の主軸となると予想される。

・ゼイビィの理念がどこまで通用するかが最大の見どころ

共存という理想は、今後より強大な存在が登場するにつれ試される。

ゼイビィの選択が「争いの終焉」につながるのか、それとも「さらなる対立の火種」となるのか——読者の関心はそこに集中している。