このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 偶然は「運」ではなく“構造”だった|本書が明かす世界の真実

- 1. 本書の基本情報:概要・目的・著者の思想

- 2. 偶然とは何か?科学的に整理する

- 3. 複雑系科学が示す「世界は影響し合っている」

- 4. 人生は偶然のネットワークでできている

- 5. 遺伝 × 環境 × 偶然:自己形成メカニズム

- 6. SNSとデジタル社会が生む新しい偶然

- 7. 経済・ビジネスにおける偶然の影響

- 8. 偶然を生み出す「行動設計」

- 9. 偶然を「味方」にできる人の心理学

- 10. 偶然がもたらす創造性・イノベーション

- 11. 偶然と必然の境界:どこまで予測できるのか

- 12. 偶然に強い生き方とは?実践アプローチ

- 13. 他の名著との比較:本書の独自性

- 14. 読者レビュー総まとめ(良い点・弱点)

- 15. 本書が与える「人生の再解釈」

偶然は「運」ではなく“構造”だった|本書が明かす世界の真実

あなたの人生を左右してきた出来事──出会い、選択、環境、機会。それらは本当に「あなたの意思」だけで生まれたものだったのでしょうか?

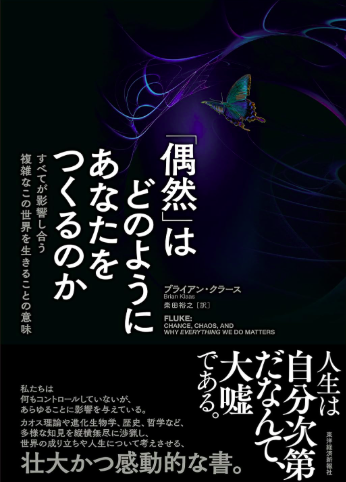

『偶然はどのようにあなたをつくるのか』は、私たちが日常で“偶然”と呼んでいる現象の背後にある科学的メカニズムを、複雑系科学・心理学・ネットワーク科学・社会学など多領域から読み解く一冊です。本書は、偶然を単なる運任せではなく「構造」「相互作用の結果」として捉え、人生がどのような小さな出来事、微細な選択、環境の連鎖によって形成されていくのかを明らかにします。

さらに、偶然を味方につけるための行動戦略や、予測不能な世界で柔軟に生きるための思考法も提示。複雑な現代社会を理解し、未来の可能性を広げるための視点が詰まっています。「偶然の意味を知りたい」「人生の流れを読み解きたい」「新しい生き方を探したい」人にとって、本書は大きなヒントを与えるでしょう。

1. 本書の基本情報:概要・目的・著者の思想

『偶然はどのようにあなたをつくるのか』は、私たちの人生を左右する“偶然”の正体を多角的に読み解く一冊です。タイトルが示すように、本書は「人が自分をつくり上げると思っている多くの要素が、実は偶然によって形成されている」という視点を中心に展開されます。著者は複雑系科学・心理学・社会学を横断して研究しており、個々の出来事がどのように連鎖し、人生の大きな流れを生み出すのかを体系的に解説します。

本書が目指しているのは“運任せの人生論”ではなく、偶然の仕組みを理解し、それを「味方」にして生きるための科学的な視点を提供すること。読者は、自分の人生がどのような影響の網の中にあるのかを理解し、未来の見方が一変する体験を得られる内容になっています。

2. 偶然とは何か?科学的に整理する

「偶然」という言葉は日常的に使われますが、その意味は学問によって異なります。本書はまず“偶然=予測不能な出来事”という単純な理解から離れ、物理学・統計学・心理学・哲学における定義を比較しながら整理します。

科学的には、偶然とは「因果関係が見えにくい状態」や「複数の要因が絡み合い、単独で説明できない現象」を指すことが多く、必ずしも“意味のない出来事”ではありません。むしろ、非線形な現象や複雑な社会環境の中では、偶然こそがシステムの進化や変化を生む駆動力になります。

本書は、偶然には“構造”があり、単なるランダムではなく、多くのメカニズムが結びついて発生していることを解説。偶然を理解することは、世界の深い仕組みを理解することに直結していると示しています。

3. 複雑系科学が示す「世界は影響し合っている」

本書の中心を支える概念が「複雑系科学」です。複雑系とは、個々の要素が相互作用し、予測不能な全体パターンが生まれるシステムのことを指します。生命、社会、経済、気候など、現代の大半の現象は複雑系として説明されます。

世界は“ひとつの原因がひとつの結果を生む”という単純なモデルでは動いておらず、小さな変化が大きな結果を生む非線形性が支配しています。いわゆる「バタフライ効果」はその象徴です。本書では、この複雑系の視点から、偶然がどのように増幅され、人生や社会に大きな影響をもたらすのかを解説します。

さらに、複雑系の特徴である「予測不能性」「創発」「自己組織化」などを紹介し、偶然が“秩序の一部”であること、そしてその秩序がどれほど美しく強力であるかを示していきます。

4. 人生は偶然のネットワークでできている

私たちの人生は、出会い・環境・選択・出来事といった無数の偶然で構成されています。本書では、これらを「人生のネットワーク」としてとらえる視点を提案します。

人間関係は“弱いつながり(weak ties)”が大きなチャンスを運ぶことが知られており、有名なネットワーク科学の研究も引用しながら、偶然の出会いが人生を方向づける理由を解説します。また、重要な出来事は、予測可能なルートではなく、ランダムな接続から生まれることが多いとされています。

本書は、人生の大きな節目は意外な偶然の積み重ねによって成立していることを明らかにし、偶然を拒むよりも“偶然を起こせる環境”に身を置くことが成功につながると強調します。

5. 遺伝 × 環境 × 偶然:自己形成メカニズム

私たちの性格や能力は、遺伝で決まる部分もありますが、それ以上に“偶然の環境要因”が強く作用します。本書は、遺伝(nature)と環境(nurture)に加えて、第三の要素として“偶然”を組み込んだモデルで自己形成を語ります。

脳のシナプス形成や経験の蓄積は、ランダムな刺激によって強化・消失を繰り返し、無数の偶然的要素から構築されていきます。幼少期の出会いやわずかな経験の差が、長期的には大きな違いを生むことは、心理学と神経科学が強く示しています。

本書は、この“偶然の作用”を理解することで、自分を責めずに前向きに生きられる理由を示し、同時に偶然を生かすための行動戦略につなげる架け橋となる章です。

6. SNSとデジタル社会が生む新しい偶然

デジタル社会は、これまでになかった規模と速度で“偶然”を増幅する仕組みを持っています。SNSのアルゴリズムは、ユーザーの投稿や閲覧履歴をもとに情報を最適化して提示しますが、その結果として「予測不能な接触」が頻繁に起こります。つまり、アルゴリズムによって“偶然の出会い”が意図せず生み出されるのです。

たとえば、ある投稿が突然バズる現象は、優れた内容が評価された結果というより、タイミング・フォロー関係・リツイート連鎖といった大量の偶然の積み重ねによるものが大きいとされています。本書では、こうした“デジタル時代の偶然”を単なる運ではなく、構造が作り出す結果として分析します。

また、SNSは人生の選択肢そのものを左右します。学びの機会、仕事のオファー、人との繋がりなど、オンラインで生じる偶然的な出会いが、新しいキャリアや人間関係を生む例は増える一方です。本書は、この“デジタル偶然”の仕組みを理解することで、自分に有利な未来を作る行動が可能になると指摘します。

7. 経済・ビジネスにおける偶然の影響

経済やビジネスの世界では、偶然の作用が成功を大きく左右します。大ヒット商品や人気サービスが誕生する背景には、優れたアイデアやマーケティングだけでなく、“偶然の追い風”が大きく影響しています。

市場は複雑系であり、無数の要因が絡み合うため、一つの施策だけで成功が説明されることは稀です。顧客同士の口コミ、SNSでの拡散、時代の価値観、他社の動向、社会情勢――こうした偶然の組み合わせが、思わぬ結果を生み出すのです。

また、“ブラックスワン”と呼ばれる予測不能な大変動も重要なテーマ。本書は、こうした偶然にどう備え、どう機会に変えるかという視点を提示します。

ビジネスにおいて成功とは「努力 × 実力 × 偶然 × タイミング」の掛け算であり、偶然を避けるのではなく利用する方が勝率は高くなる、と本書は強調しています。

8. 偶然を生み出す「行動設計」

偶然をコントロールすることはできませんが、「偶然が起きやすい状況をつくる」ことは可能です。本書はこれを“偶然のデザイン”と呼び、具体的な行動戦略を示します。

ポイントは、“探索(exploration)”と呼ばれるランダム性のある行動を生活に取り入れること。いつもと違う道を歩く、会ったことのない人に話しかける、新しいスキルを試す――こうした行為は、一見すると無駄に思えますが、偶然を引き寄せる最も強力な方法です。

また、固定化された人間関係や環境は偶然を減らします。逆に、ネットワークを広げる、情報源を増やす、初めての環境に飛び込むことで、偶然は劇的に増えるのです。本書は、“偶然を味方にする人は、意図的に偶然を起こしている”と説明し、未来を変えるための具体的な行動習慣を提示します。

9. 偶然を「味方」にできる人の心理学

偶然から恩恵を受ける人には、ある共通した心理特性があります。それは“不確実性への耐性”が高いことです。予測できない状況に対して恐怖ではなく好奇心を持ち、新しい経験に飛び込む勇気がある人は、偶然によるチャンスに出会いやすくなります。

また、偶然をポジティブに解釈できる人は、行動の幅が広がり、結果として偶然を利用する機会が自然と増えます。心理学ではこの特性を「認知的柔軟性」と呼び、創造性・問題解決力・自己成長につながる重要な能力とされています。

一方、偶然を恐れ、確実性ばかりを求める人は、選択肢が狭まり、結果として偶然をつかむ機会を失いがちです。本書は、“偶然に強い人は、偶然を楽しむ人”であるというシンプルな結論を導き、誰でもこの思考を身につけられると示します。

10. 偶然がもたらす創造性・イノベーション

歴史上の大発見やイノベーションは、多くが“偶然の産物”です。ペニシリンの発見、X線の発見、偉大な音楽やアート作品の誕生など、重要なブレイクスルーの背景には予期せぬ出来事が存在します。

本書は、偶然の価値を「創造性の源泉」として捉えます。偶然は既存の枠組みを壊し、新しい発想を生み出すきっかけになります。創造性とは、偶然を拾い、意味を与え、形にする能力にほかなりません。

現代の企業でも、“自由な探索時間”や“偶然の会話を生む設計”を取り入れることでイノベーションが加速しています。つまり、偶然は創造の敵ではなく、創造を生み出す最も重要な要素なのです。

本書は、偶然を創造力へとつなぐプロセスを具体例とともに解説し、読者が自分の人生や仕事にも応用できるよう導いています。

11. 偶然と必然の境界:どこまで予測できるのか

本書は、偶然と必然の境界線が想像以上に曖昧であることを明らかにします。統計学やAIによって未来予測の精度は高まっているように見えますが、複雑系の世界では“一部の要因だけを取り出して結果を予測する”ことは根本的に不可能です。

なぜなら、現実のシステムは常に変動し、要素同士が絶えず影響し合っているため、ほんの小さな変化が巨大な差を生む非線形構造になっているからです。

本書では、予測できる範囲(短期的・安定的・要因が限定的な領域)と、まったく予測不能な領域(社会現象・個人の人生・ネットワークの連鎖)の違いを解説し、「予測しすぎることの危険性」にも触れます。

結論として、未来のすべてを予測しようとすることは不可能であり、むしろ“予測できないことを前提に行動設計をする方が賢明である”という、現代を生きるための重要な視点が提示されます。

12. 偶然に強い生き方とは?実践アプローチ

偶然は制御できませんが、“偶然に強い人”には明確な特徴があります。共通点は、行動を広げ、探索を怠らず、変化を恐れないこと。本書はこれを「偶然適応力」と呼び、その高め方を具体的に解説します。

偶然に強い生き方とは、安定と変化のバランスを取りながら、選択肢の数を増やすことです。たとえば、複数のスキルを持つこと、人間関係を多様化すること、新しい経験に継続的に挑戦することは、未来における偶然の可能性を拡張します。

また、“選んだ道を最適化する力”も重要です。偶然起きたことを否定せず、そこから意味を見出し、軌道修正する柔軟性がある人ほど成功しやすいと本書は述べています。

要するに、偶然に強い生き方とは、「計画×柔軟性×探索」の三要素を持ち、未来を一つのルートに固定しない生き方なのです。

13. 他の名著との比較:本書の独自性

偶然・複雑系・運・ネットワークを扱う書籍は多くありますが、本書はそれらの知見を総合的に統合している点で独自性があります。

『ブラックスワン』は予測不能な大変動を扱い、『偶然の科学』は日常に潜むランダム性を分析し、『複雑系』はシステムの仕組みを解説しています。しかし本書は、これらを「人生」「自己形成」「人間関係」「社会構造」にまで広げ、“偶然が個人をどう形づくるか”を中心テーマとして語っています。

さらに、科学的解説だけでなく、心理学・行動科学・ネットワーク科学を交差させながら、実用的な行動戦略まで提示する点が特徴。理論だけで終わらず、読者が「どう生きれば偶然を味方にできるか」という問いに直接答えている点で、他の類書にはない実践性があります。

14. 読者レビュー総まとめ(良い点・弱点)

読者のレビューを見ると、「人生の見方が変わる」「偶然をポジティブに捉えられるようになった」という意見が多数を占めています。特に、科学的な知見がわかりやすい言葉で説明されている点は高い評価を集めています。

一方で、「内容が専門的で難しい」「複雑系の説明が理解しにくい」という感想も散見されます。しかしこれは本書が扱うテーマの本質が高度であることの裏返しでもあり、深く読み込むほど価値が増すタイプの本であるとも言えます。

総じて、科学好き・思索好き・哲学的な本が好きな読者には強く刺さり、「もっと早く読みたかった」という声も多く見られます。難解でありながらも、知的好奇心を刺激し、新しい視点を得られる一冊であることは間違いありません。

15. 本書が与える「人生の再解釈」

本書の最大の価値は、「偶然によって人生が動く」という事実を悲観的ではなく、希望として捉え直せる点にあります。自分の過去の出来事や出会いを“偶然の積み重ね”として見ることで、自分を責める必要がなくなり、人生全体を柔軟に理解できるようになります。

また、未来に対しても“完璧な計画”を求めず、“偶然を起こせる行動”を選ぶことで、可能性の幅が広がります。本書は、偶然を運任せにするのではなく、自分の行動で偶然を引き寄せる考え方へ読者を導きます。

つまり、偶然は人生を揺らす要素ではなく、人生を豊かにする資源である――という視点を与えてくれるのです。読後には、世界の見え方が変わり、人との出会いや経験に対する敬意が深まり、“未来はもっと開かれている”と感じられるはずです。